各地旅游名胜推荐-壁画篇

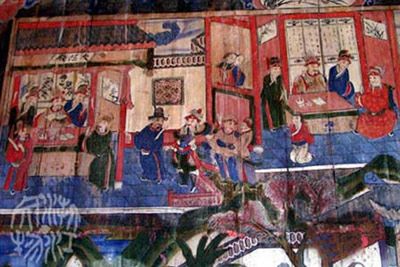

历史上白沙村是木氏土司家族的发祥地,也是纳西族进入丽江坝子最早的定居点。明初纳西族人才由白沙村迁移到大研镇。介绍:白沙村曾是丽江的政治、经济文化中心。现存的55幅白沙壁画就保存在这里,白沙壁画因吸收了汉族绘画中精细、洗练的笔法,融会了藏传佛教绘画中流畅绚丽的风格,又不乏纳西族性格中的粗犷,所以成为了壁画艺术中的珍品。白沙壁画多创作完成于明、清两朝,多为宗教体裁,分别存于大宝积宫、琉璃殿、大定阁、大…[详细]

东巴壁画是纳西族东巴文化的重要组成部分。玉水寨东巴壁画廊,用东巴画的手法,形象、全景地展现纳西民族的思想和智慧,诸如世界观、理想、信念、生产、生活等。第一篇(南墙)这幅东巴壁画表现纳西族的世界观。纳西人认为,善与恶,正与邪都是同时产生,它们同时消亡。这样的思想接近唯物主义观点。纳西族人敢于面对充满矛盾的世界,他们勤劳、勇敢、善恶分明。纳西族是一个伟大的民族。相传,世纪之前,天上传来一股美妙的声音,…[详细]

岩画刻画在上述诸县境内的左江、明江两岸的花山、珠山、高山、龙峡等地临江的石灰岩峭壁上,共保留有六十幅古代壮族人民的艺术杰作,绘有人像1770余个。因为宁明县的花山壁画发现得最早,图像最多,画幅最大,故统称为“花山岩画”。花山位于宁明县驮龙镇的左江岸边,在它临江的那面高260米的山崖上画满了各种呈土红色的图画。据考证,绘画年代在东汉以前,距今已有2000年以上的历史了。在这组规模宏大的图画中,人物形…[详细]

元代仿木结构纪年壁画墓葬位于平乡县治西南约15公里,西郭桥村北偏东约200米处。两墓皆遭破坏,为坐北朝南向,墓道在南。M1为仿木结构圆形单室砖室墓,由墓道、门楼、甬道、墓室4部分组成。墓室最大内径3.2—3.5、残存深2.54米。墓底为高0.38米的“凹”字形棺床。墓壁共分3层,墙基周壁砌17个壶门;墓壁下层砌砖倚柱14颗、假门5座、灯檠1个、椅子2把,柱头枋上砌柱头铺作14朵,补间铺作10朵;上…[详细]

沙岭壁画墓群(第五批省保)时代:北魏地址:大同市城区水泊寺乡沙岭村东北1千米处沙岭壁画墓群已发掘的壁画墓坐东朝西,为长斜坡墓道砖构单室墓,由墓道、甬道、墓室三部分组成。现存墓葬总长8.5米,宽3.4米,其中墓道长3米。出土文物27件。木质葬具残破严重,未见人骨架。拼对墓葬中残存的漆片,上有彩色绘画和文字铭记。壁画布满了墓室四壁和甬道的顶、侧部,保存面积达24平方米。其表现手法是用红线起稿大体定位,…[详细]

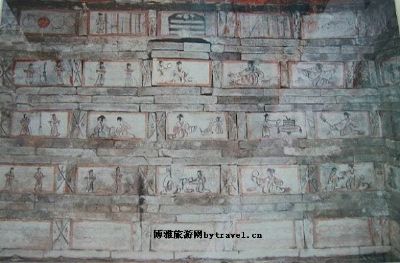

魏晋砖壁画墓位于嘉峪关市区东约18公里的新城镇,在近13平方公里的地域内分布着魏晋时期的古墓葬一千余座,素有“地下画廊”之称。1972年~1979年期间,先后发掘了18座墓葬,其中9座为画像砖墓,9座为素砖墓。其中五号墓于1973年5月整体搬迁到甘肃省博物馆。目前正式对外开放2座。新城墓葬建筑形制独特,墓葬由墓道、墓门、门楼、前室、中室、后室、甬道、耳室、壁龛等组成。建筑用砖分为印纹方形砖、长方形…[详细]

所药村壁画墓位于望都县所药村东,京广铁路西侧。所药村壁画墓为东汉砖室墓。经发掘证实,是东汉浮阳侯孙程之墓。孙程,字稚乡,东汉宦官,涿郡新城人,安帝时为中黄门,给事长乐宫。安帝死后,他与王康等18人谋立济阴王。济阴王即位,封孙程浮阳侯,食邑万户,旋拜骑都尉,阳嘉元年(公元132年)拜奉车都尉,是年卒,帝追车骑将军印绶。此壁画墓为多室砖券壁画墓,座北朝南,由墓道、墓门、前室及北壁小龛等部分构成。墓道至…[详细]

洛龙区壁画墓位于洛阳市洛龙新区关林路与金城寨街西南,隋唐洛阳城遗址的定鼎门门址西南。2012年洛阳市文物考古研究院在配合龙盛小学基本建设时发掘清理一座五代壁画墓,编号为C7M5722。该墓葬为长方形台阶式墓道砖券墓葬,方向180°。整个墓葬由墓道、甬道和墓室三部分组成。墓室为砖雕仿木结构,墓室壁上有砖雕的门、窗、桌子、椅子、灯擎、柜子、衣架。在砖雕以外的墓室及甬道壁上均为白灰抹壁。该墓葬壁画及砖雕…[详细]

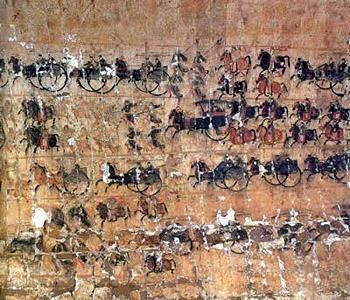

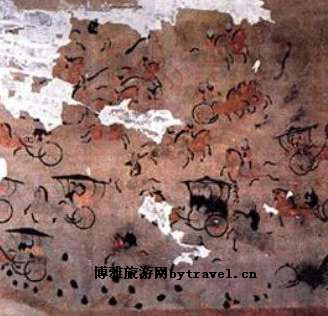

1971年,在安平县逯家庄发掘了一座东汉多室墓。在后室顶部有白粉书写的“憔熹平五年(176年)”隶书题记,为该墓的确切年代提供了可靠的依据。在中室及其南耳室和前室南耳室内,均发现彩绘壁画,室这次发掘的重要收获。中室四壁绘的室墓主人“出行图”,上下共四层,每层均有大量车、骑及伍佰(武官)、辟车(文官)之类的导从,和一辆主车。最下一层主车的乘者室墓主人,后面室墓主人的妻子。中室南耳室墓门旁绘守门卒;南…[详细]

辽阳汉壁画墓群位于辽宁省辽阳市北部的棒台子、三道壕、北园一带。墓群于二十世纪初发现,是东汉末年和汉魏之际的石室壁画墓,墓主都是当时割据辽东的公孙氏政权的显贵。五十年代,辽宁省博物馆等单位组织对墓群进行发掘,清理了几座墓葬。墓全部以石板构筑而成。大型墓由前室、后室、回廊、左右耳室和数目不等的回廊中的小室组成,全墓的平面略呈方形,长宽大都在7米左右。小型墓由前、后室和左、右耳室组成,长宽一般在4~5米…[详细]

介绍: 古墓壁画均藏于集安的洞沟古墓群中,是土墓代替了石墓后,绘于墓室土壁上的精美壁画,是研究公元5世纪至6世纪,高句丽历史文化的珍贵实物资料。 公元4世纪晚期的墓室壁画,也就是墓室的早期壁画内容主要以描绘社会风俗习惯为主,较有名的有反映力士角抵场面的角抵墓画及绘有巨幅舞蹈画面的舞蹈墓画。这一时期的墓画多是创作在石灰涂抹的土壁之上,整幅画面清晰优美,内容丰富,如有筵宴、狩猎、欢娱、战争等诸多的场…[详细]

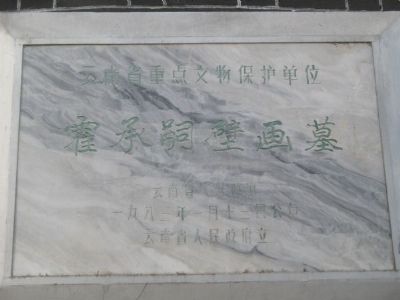

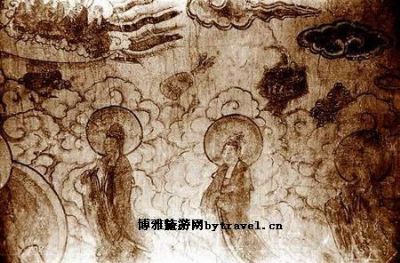

原葬于距昭通市约10公里的后海子中寨,1963年进行清理发掘,1965年迁入市区昭通中学内。墓室呈正方形,由长方形砂石叠砌而成,边长3米,高2.20米。墓中文物早年被盗,室内四壁绘满题材丰富的壁画,画为彩绘,颜色为朱、赭、黄、黑等色,画风古朴,出自民间画匠之手。其中有墓主人、侍从、家丁、部曲、中闾候、金童、玉女等人物形象。墓室北壁即后壁是画面的重要部分,下层正中绘墓主人霍承嗣像,高48厘米。像左上…[详细]

原武温穆王壁画墓位于荥阳市豫龙镇瓦屋孙村东南,是一座砖结构墓。墓主人是明太祖的八世孙朱朝埨和夫人张太妃。1953年被雨水冲出,河南省博物院组织进行发掘。墓室距地表7米,坐北朝南,青砖砌成,墓门正面建有仿木结构门楼,门高2.18米,宽1.30米,有石门两扇,可自由开启。墓室长6.30米,宽3米,高3米,平面呈长方型,顶为圆券。墓室北壁有一盗洞。靠近墓室后壁处有停棺的石棺床,供桌棺床周边均刻有连续缠枝…[详细]

永嘉荆州、绿幛太阴宫壁画(省级文物保护单位)年代:清公布时间:2005年3月16日荆州壁画位于永嘉大箬岩镇、上塘镇,壁画创作于清光绪四年(1879年),绘于荆州太阴宫山门板壁和西北、东南侧山墙板壁上,共20幅,总面积80.32M2。绿嶂壁画创作于清道光七年(1828年)及清光绪二十八(1903年)、三十年(1905年),绘于绿嶂太阴宫两厢及后宫东西侧山墙板壁上,共21幅,总面积65.76M2。两者…[详细]

东晋壁画墓,是一九七七年七月在酒泉县城西北的丁家闸发掘的,是甘肃河西走廊东晋壁画墓的第一次发现。 壁画墓距地表深十二米,封土残高二米,前有长三十三米,宽一点四二米的斜坡墓道通向墓室。墓室全用平砖垒砌,分前后两室。前室四壁及顶部布满彩色画面,后室只在后壁施画。壁画保存基本完好。用色有朱砂、猪石、石绿、石黄、白、灰等。壁画内容前室分天景、人间、地下三部分。天景有日、月、龙、羽人、东王公、西王母、三足…[详细]

甲扎尔甲山洞窟壁画位于麦若扎拉石窟寺,在马尔康白湾乡甲扎尔甲山南坡山腰,距河床垂直距离高约300米处一天然洞穴内,该石窟相传为唐代藏传佛教“七觉士”之一、藏族著名译师麦若扎拉修行的地方,被当地群众称为“麦若扎拉洞”。石窟寺座北向南,外大内小,深23.59米,高7.88米,最宽处3.29米。洞内人工砌筑石墙将其分隔为前、中、后三室。中及后室在涂抹黄泥的东壁用矿物颜料彩绘大量壁画(中室及后室只有东壁绘…[详细]

太平军攻城图壁画位于安徽省绩溪县旺川。位于安徽省绩溪县旺川太平天国壁画的一个支祠内,这座名“九思堂”的曹氏支祠内曹立恒立建于清代咸丰年间,据有关资料分析,“九思堂”竣工不久,就成为太平天国将士的宿营地。“九思堂”内的壁画就是当时太平天国将士在这块土地上留下的写照。这组壁画,其中主要的是“攻城图”据有关专家的考证和有关资料表明,“攻城图”是太平天国将士攻克旌德的真实记录。是太平军战士宿营九思堂时的真…[详细]

和林格尔汉墓壁画和林格尔汉墓位于乌兰察布盟和林格尔县新店子乡境内的一座土山上。墓分前、中、后三主室和三耳室,全长约20米。墓壁、墓顶及甬道两侧有壁画50多幅,榜题250多顶。这是我国考古发掘迄今所见榜题最多的汉代壁画。这些壁画形象地反映出东汉时期我国北方多民族居住地区的阶级关系、民族关系和社会生活面貌。从壁画内容及榜题得知,墓主为东汉王朝派到北方民族杂居地区的最高---使持节护乌桓校尉。壁画内容有…[详细]

太平天国英王府及太平天国英王府壁画是清清乾嘉年间文物。太平天国英王府及太平天国英王府壁画位于安庆市市区。是安徽省重点保护文物。太平天国英王陈玉成王府,系利用清官宦任塾第宅加经修葺和改造而成,原屋始建于清乾嘉年间,坐北朝南,占地约4275平方米,府屋分3组,以正中一组为中心,筑正殿并附后殿,两侧多筑偏殿,进深均为四进,并围以住宅、更楼、花园等,构成一完整府屋建筑群。东大殿尚存4幅太平天国壁画(狮凤梧…[详细]