第二批湖北省文物保护单位

四祖寺位于鄂、赣、皖三省交界的黄梅县城西约15公里的双峰山腰,又名正觉院或西山寺。原专指佛教禅宗四祖大医禅师道信创建的寺院。现泛指包括西山(又名破额山、双峰山)、毗卢塔、鲁班亭、灵润桥(俗称花桥)、碧玉流、传法洞、夹木石等景点在内的禅宗圣迹。四祖寺因道信系禅宗四祖而得名;道信在四祖寺传法三十余年,传衣钵于五祖弘忍。唐代宗赐谥号“大医禅师”,沿用至今。四祖寺系全国屈指可数的禅宗古刹之一。现存的主要古…[详细]

[红安县七里坪镇柳河村邹家墩·清代·省文物保护单位]元末农民起义领袖徐寿辉部将邹普胜(当地人,后为太师)据此,建此塔。塔高35米,13层,形态美观,气势凝重。塔内有阶盘旋至顶,眺望四周,远山近水,尽收眼底。在红安县七里坪柳林河畔的双城旧址之上,故又名双城塔。据县志记载,元末红巾军天完政权太师邹普胜等曾驻此,塔亦为此时所建。清同治十一年(1872年)重修。塔为砖砌,仿木结构,东西向,平面六角十三层,…[详细]

明代。位于湖北省襄樊市襄城区隆中山东北广德寺北端。是我国仅存的少数几座金刚宝座式塔之一。广德寺,始建年代不详,唐代名云居寺。后毁。明景泰年间重建。原位于隆中山,成化年间迁现址,改名广德寺。明末遭兵燹,仅存多宝佛塔。清康熙、乾隆、嘉庆、道光、咸丰各代均有重修。寺院坐北朝南,占地面积约4.5万平方米。中轴对称布局,现存山门、藏经阁、方丈室、东西客堂及多宝佛塔等。多宝佛塔位于佛寺后,建于弘治七年(149…[详细]

玉皇阁位于荆州区东城街道办事处荆北路玄妙观内。玄妙观始建于唐贞观九年(635),原在城西北,元至元五年(1339)迁现址,并赐额九老仙都宫,明正德年间遭火焚,一度改为书院,嘉靖年间复为观,清代增修。坐北朝南,占地面积约1.7万平方米。中轴线上现存山门、玉皇阁、紫皇殿。玉皇阁,始建于嘉靖年间,万历八年(1580)维修。面阔、进深均为三间12米,三重檐四角攥尖琉璃瓦顶,抬梁式构架。铜铸宝顶。四壁砖墙封…[详细]

白龙寺位于湖北省天门市皂市镇五华山。相传始建于南朝,现存之建筑物为明朝重建、清代修葺者。规模宏大,建筑雄伟,殿阁亭楼,重叠栉比。曾有‘栋楹穹窿撑住霄汉,丹碧辉煌晃耀日月’之描述。后渐失修,现仅存殿宇两栋。院内存有明、清以来之石碑五座,碑文字体工整,碑额与龟趺,花纹精细。其中以明崇祯年间(1628~1644)所刻者为最珍贵。1981年12月30日被湖北省人民政府列入第二批湖北省文物保护单位。2013…[详细]

五爷庙也称万佛阁座落于台怀镇,与大白塔相毗邻,是通往显通寺的又一条路径。寺庙地势开阔,当年是大清历代皇帝朝台寝宴的行宫,俗称“皇城”。“皇城”至万佛阁之间,终年涌动着接踵而至的羲圣观光者。五爷庙,又称五龙王殿,是坐北向南建筑。五爷庙创建于清代,民国年间重修时,增建了殿外前庭。殿内除了供金脸龙王老五外,在他背后也左右排列了大爷、二爷、龙母、三爷、雨的塑像。山西五爷庙的五龙王殿原来是卷棚顶,1917年…[详细]

鄂州市老城区小北门江边,矗立着一处巨崖,巨崖如小岛,上刻有被世人誉为“三绝”的“怡亭铭”,即“怡亭铭摩崖石刻”。该崖突兀江畔,旧名“观音崖”,因其形似猴状,人又称“猴子石”。它东望江心的龙蟠矶,西瞰西山脚下的钓鱼台,是鄂州城区沿江一带的三大“奇石景观”之一,论其名声和历史、艺术价值,则又在龙蟠矶和钓鱼台之上。说起怡亭铭摩崖石刻,先要提及“吴王散花滩”。公元221年,吴王孙权建都武昌。其实,观音阁崖…[详细]

太平塘摩崖题刻位于利川市都亭街办事处连二塘村。刻于鄂西南邻近四川要道旁的绝壁上,因该地自古有两口相邻的水塘而得名“连二塘”。幅面高5米,宽4.8米。阴刻楷书,中书“太平塘”3字,字径0.8米见方,右上角书“太平年”3字,字径0.2米见方。“太平年”系元末农民起义军徐寿辉年号(1356-1357年),徐寿辉部将明玉珍据蜀,曾在利川建立“忠路宣抚司”地方政权。该题刻为元末农民起义军革命活动的实物见证。…[详细]

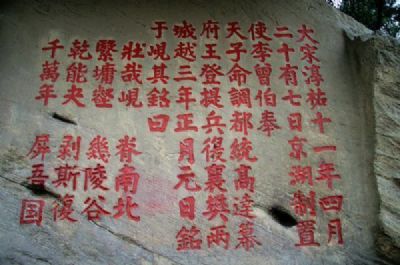

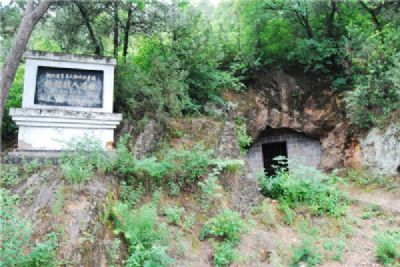

李曾伯纪功铭位于襄阳市襄城区檀溪街道城西龟山东麓。摩崖呈方形,高4.7米,宽4.4米,面积约20平方米,刻写于南宋宝佑二年(1254年)正月一日。铭文共79字,字径0.3米,碑文宽正,阴刻楷书,整篇作品颇为厚实,字体方正宽博,遒劲有力,刻工技艺高超,字字清晰,保持了书体的原有神韵。四边以阴刻图案装饰,体现了摩崖的端庄肃穆。其上横额双钩体“襄樊铭”3字与铭文字体不同,疑为后人所加。铭文为阴刻楷书,竖…[详细]

梅铺猿人遗址位于郧县梅铺镇杜家沟村寨梁子山北麓的龙骨洞内,洞穴的北面100米有滔河,距白梅公路约20米。属旧石器时代洞穴遗址。洞内容积约200立方米,堆积厚约3.4米,其中含化石堆积厚约0.5~2.5米。遗址发现于1970年。1975年中国科学院古嵴椎动物与古人类研究所进行发掘,采集1枚人牙化石,发掘出土3枚人牙化石;一件打击痕迹清晰的石核;二十多种伴生动物化石,主要有嵌齿象、桑氏鬣狗、猕猴、大熊…[详细]

白龙洞猿人遗址位于郧县安家乡东风村神雾岭东坡,旧石器时代洞穴遗址。洞口朝东,高2·4米、宽2·6米。洞内为堆积物填充,深度不明。洞底高出河南约40米。1975年、1977年、1982年4次发掘,堆积共分3层:上层为棕褐色粘土,厚约0·2米;中层为浅褐色含粗砂粘土,厚约1·5米;下层为黄色砂质粘土,厚约1米。中层含化石最为丰富。出土8枚猿人牙齿化石、19种伴生动物化石及刮削器、尖状器、砍砸器、石片、…[详细]

夏家寨遗址位于安陆市李店镇杨棚村夏家寨湾南,新石器时代遗址。面积约30万平方米,文化层厚2米左右。采集陶片以泥质灰陶为主,磨光黑陶次之,有少量泥质红陶;纹饰有篮纹、方格纹、划纹、附加堆纹及镂孔;器形有鼎、豆、钵、盘、罐、盆、壶形器等。属屈家岭文化。(第二批)…[详细]

和尚山遗址位于鄂州市华容镇熊嘴村高老屋南50米,新石器时代遗址。面积约2·7万平方米,文化层厚3-5米。采集有石斧、铲、锛、凿和陶片。陶片以泥质红陶为主,夹砂红陶、灰陶、黑陶亦占一定比例,有少量蛋壳彩陶;纹饰有弦纹、戳印纹;器形有高圈足杯、敛口盆、敛口钵、罐、折沿罐、鼎及器座、纺轮等。属屈家岭文化。(第二批)…[详细]

老人桥遗址位于武汉市洪山区洪山乡周家湾东北100米,新石器时代遗址。面积约9000平方米,文化层厚3米左右。采集有石斧、锛、铲和陶片。陶片以夹砂灰陶为主,有少量泥质红陶,纹饰有弦纹,器形有鼎、杯、盆等,属石家河文化。(第二批)…[详细]

冷皮垭遗址位于随州市三里岗镇革家畈村岭皮垭,新石器时代遗址。面积约3万平方米,文化层厚1·2米左右。暴露出红烧土。采集有石斧、铲、锛和陶片。陶片以泥质灰陶为主,泥质黑陶次之;纹饰有篮纹、按窝纹、斜网格、附加堆纹及镂孔、彩绘;器形有鼎、钵、豆、杯、碗、壶、盆、罐、缸、盖钮等。属屈家岭文化、石家河文化。(第二批)…[详细]

羊鼻岭遗址位于房县白窝乡长龙村西南,新石器时代、商周遗址。面积约6万平方米,文化层厚2米左右。采集有石斧、铲、刀、镞和陶片。新石器时代仰韶陶片以泥质红陶为主,有少量泥质黑陶和彩陶,彩陶纹饰有草叶纹、花瓣纹,器形有盆、钵、碗、锉等;屈家岭文化陶片以泥质红陶为主,夹砂红陶次之,纹饰有细绳纹及彩绘;器形有鼎、杯等;石家河文化陶片以泥质黑陶为主,泥质灰陶次之,有少量夹砂红陶,纹饰有篮纹、方格纹、附加堆纹,…[详细]

晒书台遗址位于安陆市巡店镇尚堰村吴家园子湾,商、周遗址。面积约5万平方米,文化层厚3-3·5米。先后试掘3次,文化层可分3层。上层为西周中期、中层为西周早期,下层为商文化晚期。出土陶器以泥质为主,有少量夹砂,陶色上层以红陶为主,下层以灰陶为主,纹饰有弦纹、附加堆纹、划纹、绳纹及瓦纹,器形有鬲、盆、豆、钵、缸等。(第二批)…[详细]

位于蕲春县达成乡柏条铺毛家咀南150米。面积约3万平方米,文化层厚2.5米左右。1958年发掘。清理出西周木构建筑踪迹5000平方米左右,发现直径20厘米的木桩280根及一些木板墙和平铺的大木板。出土新石器时代陶器以夹砂红陶为主,夹砂褐陶次之,有少量夹砂黑陶,纹饰有篮纹,器形有鼎、罐、缸、钵及纺轮等,尾石家河文化;西周铜器有爵、锛、缸、钵及纺轮等,属石家河文化;西周铜器有爵、锛、刀、镞等,陶器以夹…[详细]

东周古城址。位于湖北省沮漳河流域西侧,宜昌、当阳、枝江、荆州交界处的冲击平原地带。中心地理坐标:东经110�56′,北纬30�41′。面积约2200平方米。是东周时期楚文化及鄂西地区原始文化发展的重要城址。1973年以后,季家湖西岸相继出土一批重要铜器,1979年,北京大学等单位在此试掘。季家湖城址以季家湖古城垣和杨家山子遗址、鲁家坟墓群为中心,周围分布众多的台基和古墓…[详细]