第一至二批河北省文物保护单位

西门外遗址位于河北省平山县城西门外冶河东岸,面积22525平方米,由于紧临冶河,遗址破坏较为严重,断崖处不但含有陶片,而且暴露有灰坑、窖穴遗迹。对该遗址的调查,说明其文化内涵比较复杂,不仅有新石器时代仰韶文化层,还有较厚的商文化层,也含有战国以及战国以后的文化遗址。但从本遗址性质看,应归属商代遗址,属殷墟早期。该遗址文化内涵丰富,价值较高,为省级重点文物保护单位。…[详细]

中山国本是我国历史记载较少的一个国家,在相当长的一段时间内,带有很强的神秘性,中山国故城的发现,尤其是一些铭文的出土,为研究其国的历史提供了很详实的资料。从高空俯瞰,故城为不规则桃形,现存有宫殿区、居民区、陶器场、冶炼场、古城墙、中山王错墓等遗址十多处。城后的林山上有古佛堂,山峡内有历代高僧墓塔群(现有13处)。位于林山脚下、平山县城北10公里的三汲乡境内,面积35平方公里,是距今两千多年前战国时…[详细]

时代:东汉至北朝甄氏墓群,位于无极县县城西12.5公里处史村西南。1982年7月23日,河北省人民政府公布为省重点文物保护单位。甄氏墓群为东汉至南北朝时期河北一带的名门望族——甄氏家族之墓地。1957年地面存土坟丘26个,历经平整造田,今存6个。1957年,农民取土时挖出东汉后期甄谦墓和北魏时甄凯墓,出土铜器、青瓷器、彩绘陶俑等文物上百件,主要有象征侍从奴仆的陶俑、石俑以及陶楼、陶壶、陶罐、陶鸡、…[详细]

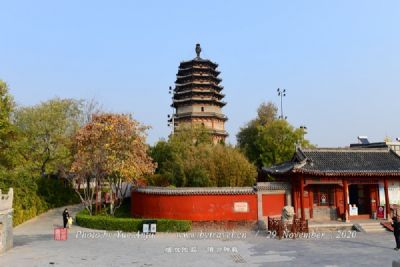

开化寺位于元氏县城内西南隅。原有寺内建筑大多已毁圯,现仅存砖塔一座。民国二十年编修的《元氏县志》记载:“是塔建于元魏时代,寺旧有塔二,故号曰双塔,明成化年间修葺。唐时称为开化寺,现仍之,剩下塔之一座”。开化寺塔为密檐式实心砖塔,建在用砖垒砌的约7平方米的台基上。塔身平面呈八角形,九级,通高23米。第一层较高,台基以上起仰莲塔座,仰莲之上在八角体塔身的各面,用砖雕砌假门假窗,假门均为券门,双门紧闭,…[详细]

西张村西周遗址当地俗称“霸王岗”。遗址东西长350米,南北宽310米,面积约10万平方米。在进行科学调查、钻探前,此处经常发现铜箭镞、铜带钩等遗物,尤其是1978年和1982年发现的两座墓葬(1号墓、2号墓)出土了刻铭青铜器、玉器、车马器等重要遗物。1978年通过对遗址的钻探以及从采集到的遗物分析,遗址本身内涵包括西周晚期至东周时期的文化层。1号、2号墓均位于遗址中部。随葬品中以铸有铭文的鼎、尊、…[详细]

赵州桥又称“安济桥”,在河北省赵县城南2.5公里处坐落在河北省赵县洨河上.建于隋代(公元581-618年)大业年间(公元605-618年),由著名匠师李春设计和建造,距今已有约1400年的历史,是当今世界上现存最早、保存最完善的古代敞肩石拱桥。1961年被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。1991年,美国土木工程师学会将安济桥选定为第12个“国际历史土木工程的里程碑”,并在桥北端东侧建造了“国…[详细]

陀罗尼经幢位于河北省赵县县城内。赵州陀罗尼经幢是在北宋景祐五年(1038年)由赵州人王德成建造的,陀罗尼经幢全部用石料雕琢而成,共七级,平面呈八角形,高约18米,是中国现存石经幢中时代最早的一座,也是最高的一座。经幢的方形台基上刻有“妇女掩门”、各种伎乐、菩萨、蟋龙、莲花等图案和花纹,线条圆润、飘逸,人物造型栩栩如生,充分体现了当时高超的雕刻艺术。经幢上刻有陀罗尼,中间饰满了佛教人物、经变故事等图…[详细]

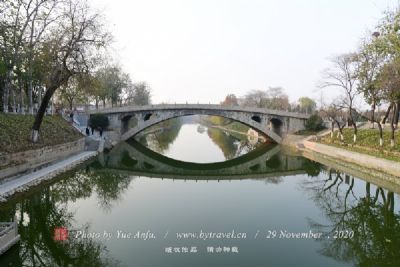

永通桥为单跨圆弧敞肩石拱桥,桥面两旁有正方形望柱22根,栏板下面的两端垫在石墩上,中间悬空。板面有浮雕,内容以人物、花卉、鸟兽之主;桥栏杆上,雕有河神像,造型优美;南北两面的小墩上分别雕有飞马和游鱼,雕工相当精致,多为仿古之作,因小石桥在历代均有修缮,所以桥上小石雕的风格手法也不尽相同。永通桥又称小石桥,建于唐永泰初年,其结构形式和艺术风格与安济桥极其相似,只是规制略小而已。永通桥相传是鲁班的妹妹…[详细]

柏林寺塔位于河北省赵县柏林禅寺内。柏林寺塔,又称“从谂禅师舍利塔”、“赵州塔”、“真际禅师塔”等,建于元天历三年,为纪念唐代禅宗高僧从谂禅师,修建此塔。塔额为“特赐大元赵州古佛真际光祖国师之塔”。塔为砖木实心结构,共八角七层,高约30米,坐落在高达2.5米的方形台基上。台基分上下两层,下层石砌、上层砖砌。塔的下部为砖制须弥座。须弥座上部用砖仿木构,做出斗拱、平座。平座上浮雕围拦、格子栅栏和花卉等装…[详细]

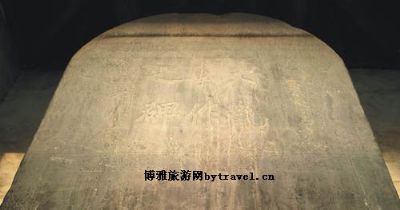

该碑简称“大观碑”,亦称“御制八行刑碑”。北宋·大观二年(1108年)八月立于文庙,现存红旗区人民政府院内。碑高4.72米,宽1.26米,厚0.42米龟趺座。碑额半圆形,上刻二龙戏珠和缠草图案,下刻云气纹饰,碑文四周浅刻二方连续藏地卷龙缠枝牡丹花边。碑体丰伟,刻工精细。碑文由宋徽宗赵佶撰并书,由书学博士李时雍摹写上石。“大观圣作之碑”6字,系尚书左仆射门下侍郎蔡京所题。该碑文为瘦金体,碑的正文和书…[详细]

宋子县,战国时越邑,形成于公元前770年。《史记·燕召公世家》燕王喜四年,栗腹伐赵,王自将仿军随军至宋子。公元前228年被秦占领,始为宋子县。《剌客传》“秦灭燕,高渐离匿作于宋子,”即此。西汉初,刘邦封许瘈为宋子侯,宋子县升为候国;汉景帝中元二年(前148年),废国复县,属巨鹿郡;王莽时,宋子县短时称为宜子,后汉废;北魏永安二年(529年)复置宋子县,仍属巨鹿郡;北齐天保七年(556年)又废;隋文…[详细]

各子汉墓群位于河北省赵县东北部各子村一带,墓群以各子村北为中心,分布在西北至东南长约8公里、宽约5公里的区域内,包括各子村、宋城村、大马村等村庄。据有关资料记载,各子古墓群封土高大,多为多室砖墓,结合墓群出土器物分析,各子墓群的主人当是汉代,传说为宋子侯(许姓)及其家族墓。1956年,河北省人民政府公布汉墓群为第一批省级重点文物保护单位。1956年文物普查表明有古墓43座,现存36座,其中25座己…[详细]

开元寺钟楼和须弥塔开元寺位于正定常胜街西侧,原名净观寺,始建于东魏兴和二年(540),隋开皇十年(591)改名解慧寺。唐开元二十六年(738)奉诏改今名。至清后期,因年久失修,寺院废毁,殿堂塌落,仅存钟楼和须弥塔。钟楼为砖木结构的二层楼阁式建筑,平面呈正方形。面阔、进深各三间,建筑面积135平方米。单檐歇山顶,上布青瓦,通高14米。其大木结构、柱网、斗拱都展示了唐代建筑艺术风格。甚至上层木构件还有…[详细]

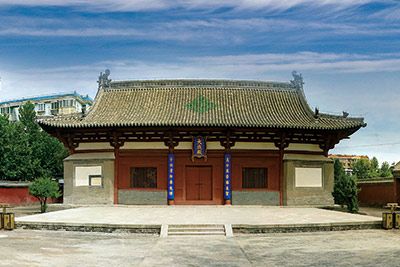

正定县文庙,尚存照壁、泮桥(已埋地下)、前殿、东庑、西庑和大成殿。据清版本《正定县志》卷十一《学校》记,正定公文庙,建于明洪武七年(1374年)。从此志所刊“学宫图”和志文记载可知,正定县文庙座北向南,中轴线南端为一照壁,向北依次为根星门、伴池、城门、大成殿、崇量祠、文昌阁、乡贤祠、名宦相位于戟门前东西两侧。兴文阁在伴池东侧,东西围墙南端设义路、礼门。大成殿前东西庑各十三楹。现庙内仅存照壁、戟门、…[详细]

天宁寺凌霄塔,在正定隆兴寺之西大众街北侧原天宁寺内,因巍峨高崇而得名。又因塔身多系木结构,故俗称木塔。据清光绪《正定县志》记载,天宁寺和凌霄塔同时建于唐懿宗威通年间(公元860—874中)。当时寺院规模宏大,富丽堂皇,牌坊、重门、天王殿、前殿、后殿、凌霄塔等主要建筑自南而北依次排列。暮鼓晨钟,香火鼎盛。民国初年,寺院屡遭厄难,殿堂一一毁坏,主要建筑独存凌霄塔。凌霄塔是一座砖木结构的九层楼阁式塔,平…[详细]

隆兴寺位于河北省石家庄市正定县城东门里街,是国内保存时代较早、规模较大而又保存完整的佛教寺院之一。国家AAAA级旅游景区、全国首批重点文物保护单位、中国十大名寺之一。隆兴寺位于距离石家庄15公里的河北省正定县城内,始建于隋朝,时称“龙藏寺”,唐朝改名为龙兴寺,至宋朝时落成为规模宏大的建筑群,之后历经多次修葺,直至清朝康熙年间,形成了东、中、西三路并举的建筑格局,规制日益完善,达到鼎盛时期。隆兴寺占…[详细]

广惠寺华塔,又名多宝塔。坐落在河北正定县城内生民街路东高阜之上原来的广惠寺内。1961年被国务院列为全国重点文物保护单位。华塔由主塔和附属小塔构成,全用砖砌。主塔底层四隅各附建一座扇六角形亭状小塔,小塔环抱主塔,高低错落,主次相依,精巧华丽,壮观秀逸。广惠寺华塔位于河北省正定县南大街路东。1933年4月,梁思成对该塔进行调查、拍照,1984年进行全面测绘。经历代自然和人为的破坏,寺已不存,塔也残破…[详细]