第一至二批河北省文物保护单位

源影寺塔位于昌黎县城内西北隅,因塔所在地有一“源影寺”而得名。源影寺塔为八角十三层实心密檐,其建筑结构精细,造型优美,古朴壮观。远望古塔,雄伟壮观,特别是在晚霞辉映时,更显得瑰丽多姿。 河北秦皇岛…[详细]

介绍 天马山摩崖石刻在抚宁县白家堡子天马山绝顶。天马山西临洋河水库,高耸挺拔,风景秀丽。山壁有明人题刻“天马行空”、“山河一览”、“海天在目”、“带砺山河”等大字,字体工整,笔迹秀劲。 河北秦皇岛…[详细]

老子道德经幢位于县城内友谊路。据《天下舆地碑记》载,经幢于唐开元二十六年(738年)立在易县城西开元观,南宋乾道五年(1109年)迁至城内南端的龙兴观。经幢通高6米,由座、身、顶三部分组成,清同治十二年为暴风雨吹倒,其后二年重修时位置装错。1986年易县人民政府重修经幢碑亭,以利保护和管理。级别“国保”。龙兴观道德经幢位于中国北部河北省的易县,该幢是目前中国现存唯一较完整的唐代(公元618~907…[详细]

圣塔院塔位于河北省易县城西南2.5公里荆轲山上。战国末期,燕太子丹为0,广招勇士。纳卫国人荆轲(?一公元前227年)为上卿,修馆待之。荆轲好读书击剑,性豪爽,游侠,渡易水往刺秦王,未遂遇害身亡。为纪念其“图穷-见”的悲烈壮举,后人在荆轲馆旁筑一衣冠冢,后又称荆轲山。于辽乾统三年(公元1103年),在冢上建塔。辽代此处建有圣塔院。明万历六年(公元l578年)重修,清代又加修葺。现存此塔及明代重修塔碑…[详细]

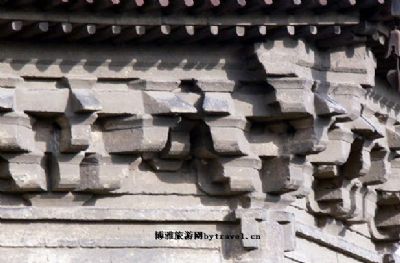

双塔庵双塔又称太宁寺双塔,位于易县西陵乡太宁寺村西北1.5公里处的半山腰。现存双塔均为辽代建筑。南塔的创建年代是南宋绍兴十四年(1144年)。北塔为八角十三层密檐式实心砖塔,创建于辽代,虽经明万历年间重修,但仍保存着辽代建筑风格。塔通高17.4米,分塔座、塔身、塔刹三部分。塔座为须弥座,束腰部分每角置一力士像,每面分为两块,雕有祥云、蝎牛、蚯蚓、金鱼等图案。束腰之上为砖雕斗拱承托勾栏,勾栏也雕刻各…[详细]

燕下都遗址位于易县东南,为战国古遗址。1982年7月23日,燕下都遗址被河北省人民政府公布为省级文物保护单位。燕下都遗址是战国时期燕国的都城遗址。城址呈长方形,东西长约8公里,南北宽达4公里,是战国都城中面积最大的一座。城址中部有一道隔墙,将城分为东、西二城。东城分为宫殿区、手工业作坊区、居民区、墓葬区、古河道区五个部分,文化遗存相当丰富,保存较好。西城为一防御性的附城,遗存较少。城址内除出土有铜…[详细]

清西陵位于河北省易县城西15千米的永宁山下,是我国规模最大、保存最完整、品种最齐全的清代皇家陵墓群之一,是中国两千年来陵寝建筑艺术最杰出的代表。在清西陵8300公顷的保护范围上,建有4座皇帝陵,3座皇后陵,4座王爷、公主、阿哥园寝,共14座陵寝和两座附属建筑(永寺福、行宫)。埋葬着雍正、嘉庆、道光、光绪4位皇帝,9位皇后、57位妃嫔、2位王爷、6位阿哥,共计78人。陵区内矗立着千余间宫殿建筑和百余…[详细]

河北中南部有“沧州的狮子,景州的塔,真定府的大菩萨”三大古迹的说法。这景州的塔,指的就是景州舍利塔。景州舍利塔全名“释迦文舍利宝塔”,简称“舍利塔”,俗称“景州塔”。该塔位于景县县城中心,是我国建成年代较早、保存完好、规模宏伟、现存较高的内旋式砖石塔,它以明快、简洁、朴实无华而著称,1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位。景州舍利塔高63.85米,底座周长50.5米,为密檐八面十三层砖石结构…[详细]

高氏墓群,位于河北省衡水市景县城南约十五公里的王瞳镇、杜桥乡一带。属全国重点文物保护单位。当地群众称之为“高氏祖坟”或“皇姑陵”,是北魏至隋代的渤海高氏族墓。现存有封土墓10座,分布范围较广,总面积约37万平方米,分为四个保护区:隋庄保护区位于隋庄村东南约1公里处,包括3、4、6、7号墓;大高义保护区位于大高义村西约500米处,包括8、10、11、12号墓;野林庄保护区仅有2号墓,位于野林庄村北约…[详细]

封氏墓群,又名封家坟,俗称“十八乱冢”,它位于景县前村乡后屯村北一带。现墓群保存有封土的尚有15座,最大者高约7米,墓群占地面积2000余亩。景县封氏是南北朝时期北方名门望族之一,极盛时期在北魏,上可追溯至后汉及魏晋,下延续到北齐、隋和唐。据《魏书》、《北齐书》、《北史》、《隋书》、《新唐书》宰相系表和《景县志》记载,见于史传的,有官位者就有六七十人之多。南北朝时期讲门阀,景县的封氏是当时的名门望…[详细]

周亚夫墓地位于县城西1.3公里处,底周长600米,高约16米,占地面积7亩。1956年7月周亚夫(?—前143年),沛县(今江苏沛县)人,西汉著名军事家。周亚夫为汉初大将周勃次子,袭父爵为绛侯。起初做河内郡守时,许负曾给他看相,说他三年后为侯,封侯八年为丞相,掌握国家大权,位尊任重,在众臣中将首屈一指,再过九年会饿死。周亚夫笑着说:“我的哥哥已代父为侯,如若他去世,他的儿子理应承袭爵位,我周亚夫怎…[详细]

后冢,在后冢村西北角,该冢封土基本完好,高约十四米,东西宽约六十米,南北长约六十米,占地面积约九亩。据《冀州志》载:“州城西北,土阜垒垒,大小二十余,俗呼‘蓄粮冢’。旧志遂以为昔曹操攻冀时所筑,假为露积以诳敌,其实非也。”据考,这些古冢多数是西汉以来王侯的坟墓,从前冢、孙郑李、西元头等村发现的冢内文物来看,也证实了这一点。那么,前冢和后冢这两座平地隆起的“小山”,又是谁的坟墓呢?当今:后冢村周边有…[详细]

大辛阁辽代石塔位于永清县城西大辛阁村南。现通高六米。为八角密檐式实心塔,汉白玉质。由座、身、檐等部分组成,塔刹已缺佚。据清于敏中等编撰的《日下就文考》载:“(永清)县西北十五里辛窖村龙泉寺(又名龙演寺)有白石塔。”即此塔。塔底座埋于地下,为八角须弥座。每面束腰处雕兽头,须弥座上有仰莲圆形盘状石雕,莲瓣三重。其上为塔身,亦做相同分布八角形,每角雕出凸棱做角柱,直达塔檐。塔身正南面下部浮雕两扇四抹头球…[详细]

治平寺石塔座落于中国北部河北省赞皇县城境内嘉应寺村的治平寺内,是一座建于唐代(公元618~907年)的石塔。治平寺石塔始建于唐天宝八年(公元749年),宋治平二年(公元1065年)寺院重修,改嘉应寺为治平寺。治平寺石塔是一座石砌雕琢的密檐式实心塔,平面呈八角形。塔身通高16.4米,共4级,塔身和塔檐均为仿木结构,以石雕斗拱承托而出。垂脊处雕有佛龛,龛内浮雕有佛像及佛教故事。塔顶部覆以仰莲座,上冠葫…[详细]