第二批河南省文物保护单位

介绍:位于夏邑县城东北17公里八里庄村,为纪念新四军第四师师长兼政委彭雪枫1944年9有11日壮烈殉国于此所建。1982年始建,1985年10月15日落成。0中央政治局委员、军委常务副主席-,中国人民解放军副总参谋长张震及省、地、县部分领导人参加了落成典礼。纪念馆占地面积3150平方米,建筑面积430平方米。馆内松柏青翠,迎门是一座醒目的卧碑,正面刻“鼓雪枫将军壮烈殉国处”,碑阴刻有彭雪枫生平事迹…[详细]

中共中央平原分局冀鲁豫军区司令部旧址位于清丰县东南单拐村内。1944年到1945年平原分局和军区机关及邓小平带领的北方局,先后进驻这里。领导八路军和冀鲁豫军民英勇奋战,取得了抗日战争的最后胜利。1943年11月,为了加强冀鲁豫与冀南两区的统一领导,中共中央决定成立冀鲁豫分局(平原分局),领导冀南、冀鲁豫两个区党委。1944年5月11日,冀鲁豫和冀南两区合并,两个区党委机关撤销,各地委(12个)直接…[详细]

《罗山协议》签定旧址位于河南省信阳市罗山县县城,从312国道可直达,距信阳市40公里,原为“福音礼拜堂”,始建于清宣统元年(1909),属西式建筑,砖木结构。1946年初,国民党背信弃约,破坏国共两党《停战协定》,不断进攻中原解放区。经中共多次-和要求,北平军事调停处执行部派第九执行小组在罗山县城与中共中原军区副司令员兼参谋长王震会见,双方就中原战事和给养问题进行谈判。执行小组于1月22日下午由国…[详细]

台前县孙口将军渡黄河游览区以省级文物保护单位“晋冀鲁豫野战军渡河处”为依托,沿临黄堤规划建设。该区位于豫鲁交界的黄河之滨,是连接鲁西北和鲁西南两大地区的交通咽喉,为历代军事战略重地。1947年6月30日,刘邓大军以孙口为中心强渡黄河天险,揭开解放战争战略进攻的序幕,这一伟大事变在中国革命史上占有重要的地位。为缅怀革命历史,凭吊革命先烈,加强对广大干部群众和青少年进行革命传统教育、爱国主义教育,加快…[详细]

国家级红色旅游景区、全国青少年教育基地、省级文物保护单位------王大湾会议会址。位于河南省光山县东南20公里的砖桥镇,占地面积一万多平方米。会址为清代建筑,溶鄂、豫、皖三省建筑特点于一体,主要由“福”、“禄”、“寿”、“禧”四个四合院落组成,是一处典雅别致的民居群。1947年秋,遵照党中央、中央军委的指示,刘伯承任司令员、邓小平任政治委员的晋冀鲁豫野战军千里跃起进大别山,经过一个多月的艰苦跋涉…[详细]

半个多世纪前,在商丘这片土地上,曾经炮火冲天,枪林弹雨。英勇的革命前辈为了抗击日寇,解放全中国,冲锋陷阵,浴血奋战,许多人献出了宝贵的生命,鲜血染红了足下的土地,从而留下了千古不朽的纪念。遍布全市的十多处革命热土,成了人们纪念先烈、开展爱国主义教育的红色景点。位于商丘市睢阳区城中山西三街的中央中原局扩大会议旧址,原为中华圣公会礼拜堂,系西洋教会建筑,共有房6间,坐南面北,长24.9米,宽13.2米…[详细]

英烈村原名万感村,位于安阳县安丰乡,黄烈楼原名三节楼,下为3间砖券洞,二楼以隔扇开间,三楼为通间。1949年1月17日夜,磁县保安团等部千余人突然包围了万感村,联防民兵与敌展开殊死的战斗。最后46名干部和民兵被迫登上三节楼,激战数小时,打退了敌人多次进攻。敌人恼羞成怒,向楼上发射炮弹,并在楼下堆放柴草,放火烧楼。英勇的民兵坚持战斗,除5人跳楼突围外,其余41名干部、民兵壮烈牺牲。为纪念死难烈士,改村名为英烈村,楼为英烈楼。1963年10月,被安阳县人民政府公布为县级重点文物保护单位。1970年修建了烈士亭,立纪念碑。1986年11月,被河南省人民政府公布为省级第二批文物保护单位。…[详细]

郑州二七纪念塔位于郑州市中心的二七广场上,1951年郑州市为纪念1923年京汉铁路大-中牺牲的烈士,继承和发扬京汉铁路工人的革命斗争精神,将原郑州市西门外长春桥旧址扩建为“二七广场”,广场中央建三角形木质塔一座。1971年7月1日,在原址动工重建钢筋混凝土纪念塔,于同年9月29日落成,成立“郑州二七大-纪念塔管理处”。1986年11月,被河南省人民政府公布为“省级文物保护单位”;1990年5月更名…[详细]

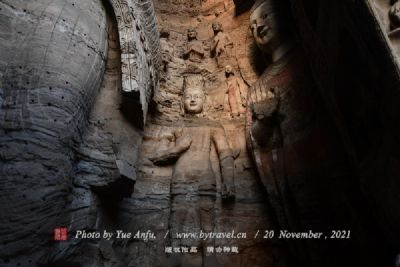

位于宜阳县城东12.5公里苗村南虎头山脚下,因山崖形状似虎头而得名,寺也随山名而称虎头寺,石窟因寺而得名虎头寺石窟。石窟内有近千尊佛像,故又名千佛寺。这一石窟造像的最早开凿年代是在南北朝时期北魏孝明帝正光元年(公元520年)。现为河南省重点文物保护单位。北魏建都洛阳后,大兴佛教,当时人们就在这里因势就形,开凿石窟,建造佛像。石窟由东北而西南,山崖环拱,呈一弧形,面积300多平方米。石窟北面有一石壁…[详细]

田迈造像田迈(马都洛)造像,俗称石佛,位于淇县城东8公里石佛寺村,因田迈(马都洛)造像,故名。石佛寺为魏永熙二年(公元533年)创建。明洪武三年重修,现存座北朝南大一座为清光绪十六年又重修的,面阔三间,进深两间,造像巍立殿中,通高3.34米,碑身高2.75米,厚0.14——0.20米,座高0.64米。石刻整体呈莲花瓣形,顶部略残,为北魏太和十八年至正光五年(公元494——524年)的作品。造型生动…[详细]

前嘴石窟又称武公祠石窟和千佛洞,位于淇县城西北18公里前嘴村东武公祠西。洞窟凿在不甚高大的山岗脚下,窟门向南,面对夺丰水库,门高1.11米,宽0.86米,门楣上部两侧凿有洞眼,原来可能装有前檐,今已不存。门两侧雕二力士,怒目束帻,赤膊饰帛,腰系战裙,赤足站立,肌肉隆起,筋骨毕露,像貌雄伟。窟内平面近方形,J顶,面阔1.87,进深1.83,高2.1米。后壁中部凿一大造像龛,本尊为释迦牟尼,高0.74…[详细]

铺沟石窟北朝嵩县田湖镇铺沟村现存7窟。东部6窟自上而下错落毗邻,高1.55~1.7米,深1.11~1.7米,宽1.15~1.6米。西部1窟,俗称六郎窟,平面近方形,高5米,宽6.6米,正面佛像,高1.8米。7窟造像,面部丰满而稍长,深目高鼻,两肩平方,衣纹流畅而多褶,应为北魏晚期作品。铺沟石窟是当代命的名,它原来的名字已不可考。它的确切创建年代,由于缺少碑刻题词和方志金石记载,今也已难考。从现存的…[详细]

在五岩山南麓的崖壁上,有东魏孝静帝兴和四年(公元542年)至武定七年(公元549年)依山而凿之石窟,其窟龛、造像、护法狮子、题记等,体现了南北朝晚期艺术造像风格。五岩山五岩寺东魏石窟依山势由东向西分五区开凿,共有佛龛41个,造像154尊,护法狮子24对。作为非帝王皇家营建的民间石窟群,五岩寺石窟体现了南北朝晚期民间石窟艺术造像风格,颇具代表性。1986年东魏石窟被河南省人民政府列为省级重点文物保护…[详细]

洪谷寺塔与千佛洞石窟洪谷山内一处谷地的北崖壁上,前临深涧有一处千佛洞石窟,充满神秘的力量。它是塔形龛窟,外部依崖砌筑为方塔形,是将佛教石窟中印度古塔与中国传统木构建筑融为一体,这种继承北齐塔龛遗风的建制,在我国石窟中极为少见。这种方塔造型稳重大方,基石宽厚稳定,檐下叠涩三层,塔刹反叠涩十一层,向上逐层收敛呈现四角攒尖式顶。“这是研究北朝经隋到唐几代单层方塔演变发展的珍贵资料。”林州文管所副研究员张…[详细]

佛沟摩崖造像位于方城县小史店镇东南8公里的香山山腰。是河南省西部发现的唯一一处石雕造像。雕凿于唐宋之际。造像分别镌刻在南北两块自然巨石上。北石高约3.10米,宽约3.30米,南石高约2.60米,宽约2.70米。总计雕像32龛138躯,最高1.4米,最低0.2米。主要有释迦牟尼佛、普贤菩萨、文殊菩萨、千手千眼观世音菩萨、阿难、迦叶、比丘等。形象逼真,姿态各异,有的宁静端庄,和蔼可亲,有的金刚怒目,气…[详细]

石佛滩摩崖造像位于博爱县城西北约9公里的太行山南麓山崖下,造像分布在南北长约100米,高约20米的悬崖峭壁上,共有佛龛59座,造像82尊,铭记4方。龛高约0.2-1米,上部呈半圆弧形,两侧雕刻立柱。大部分龛内雕刻有一佛二菩萨,其中一龛内的佛刻技艺精良,刀法细腻,线条流畅,阿弥陀佛面部丰腴俊美,神态慈祥,两侧菩萨长帛飘动,一幅世俗妙龄女郎形象。在一方铭记下题记:唐开元二十一年,可知为唐代作品。198…[详细]

青岩石窟亦称青岩绝石窟,在淇县县城西北二十五公里庙口乡贺家村西青岩山上,背靠悬崖峭壁,面临淇水碧波,山水相映,景色宜人。该石窟窟门向东,高1.87米,宽1.32米。窟内平面近方形,穹隆顶,面阔3.15,进深3.80,高2.77米。南北两侧及内壁下部凿有石台(神坛)。后壁中部雕释迦说法像,像高1.1米,头及手均残,削肩,袒胸,内着僧祗支,外着通肩大衣,结跏趺坐在低束腰莲花座上,后有“压地隐起”的圆顶…[详细]