第二批山西省文物保护单位

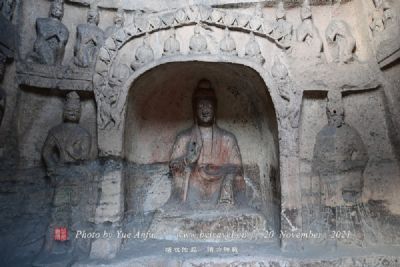

(包括谢悉坤柔圣母庙)挂甲山摩崖造像(包括谢悉坤柔圣母庙)时代:隋、唐、元地址:吉县城南0.5公里挂甲山摩崖造像始凿于隋开皇二年(582年),唐、宋、金时期多有补刻。现存摩崖石刻隋、唐风格尤甚,个别龛为金代风格,宋代摩崖造像无实物保存,唯有石刻题记存留于此。造像凿刻于坐南朝北的山崖下端,由西至东共有造像5区,每区2一3龛,多为火焰式或尖拱形。雕饰手法基本采用剔地突起与线雕相结合,与其它石窟中圆雕相…[详细]

薛关遗址薛关遗址(第二批省保)时代:旧石器地址:蒲县薛关镇西约1公里的听水河右岸1964年发现,1980年正式发掘,获得石制品4700余件及一部分哺乳动物化石。C14测定为距今13550±150年。薛关遗址的石制品包括细石器和粗大石器两类,以细石器为主。原料有燧石、石英岩、角页岩等。细石器的类型达30余种,有楔状、船底形、半锥状、似锥状、漏斗状等各种类型的典型细石核达30余种,有细石叶和各种刮削器…[详细]

千佛洞千佛洞(第二批省保)时代:明地址:隰县城北7公里七里脚村的城川河东岸洞窟开凿于南北走向的山坡崖壁下部,石窟共有两个洞窟,南北并列,窟口均西向,窟内存雕像约70余尊。第一窟位于崖下南侧,平面呈马蹄形,穹窿顶,面宽2.72米,进深2.35米,高8米。内雕一佛二菩萨像。第二窟,位于崖下北侧,洞窟平面呈长方形,素面平顶,面宽2·9米,深2.3米,高2·76米,正壁前置高坛基,高0·6米、深0·63米…[详细]

侯村遗址侯村遗址(第二批省保)时代:新石器地址:洪洞县赵城镇东约3公里遗址发现于1984年春,1986年进行了发掘,遗址总面积在40万平方米以上。遗址的文化堆积厚,内涵丰富,发现有陶窑、灰坑、墓葬等遗迹。其文化特征与陶寺遗址为代表的文化最接近。同时晋中地区龙山文化某些陶器也在这里出现。从而说明该遗址融合了晋中地区的一些文化因素,并在晋南与晋中的文化交流中起着桥梁作用。考古工作者将其称为“陶寺文化侯村类型”。…[详细]

上村遗址上村遗址(第二批省保)时代:商、周地址:洪洞县城西25公里双昌乡遗址面积为东西1000米,南北800米。1984年考古工作者曾对遗址作了全面的专题调查和试掘。揭露的遗迹有灰坑,出土的遗物有铜器和陶器。1986年又在遗址中采集到一些陶器残片。其文化类型为商周时代。…[详细]

方城遗址方城遗址(第二批省保)时代:新石器地址:曲沃县曲村镇西南距县城约17公里北靠塔尔山,南临滏河,和襄汾陶寺遗址仅一山之隔。地势北高南低,由于山洪的长期冲刷,地面形成多条大小不等、基本上垂直于塔尔山呈南北走向的沟窪,为典型的黄土地貌。遗址于50年代末发现。1984年对该遗址进行了发掘,总面积约300万平方米。遗址发现遗迹有房址、陶窑、灰坑和墓葬。房址有地面建筑、半地穴建筑和洞穴式建筑。陶窑由平…[详细]

里村西沟遗址里村西沟遗址(第二批省保)时代:旧石器地址:曲沃县城西北约11公里的高显镇里村西沟北距丁村12公里。1956年发现,同年7月和1983年先后进行过两次小型发掘。1956年7月贾兰坡等对其进行调查发掘,获石制品172件,计有石核、石片、砍砸器、刮削器、尖状器和石球等。根据地层、动物化石以及石制品的特点判断,其文化性质与丁村文化有着较为密切的关系。…[详细]

裕公和尚道行碑裕公和尚道行碑(第二批省保)时代:元地址:翼城县城关镇老城内据碑侧面题记和民国十八年《翼城县志》记载,原立于翼城县旧城同颖坊东隅金仙寺内。寺毁后,于明万历元年移置旧城东部高阜上的后土圣母庙内。1938年,圣母庙被日寇焚毁,独此碑幸免。1992年新建了六角碑亭、围墙和大门,加以保护。碑为青灰色石灰岩,碑首方形,雕刻二龙戏珠,碑额篆书“金仙裕公和尚道行碑”三行九字。碑身高2.54米,宽1…[详细]

南石遗址南石遗址(第二批省保)时代:新石器地址:翼城县西偏北约10公里里砦镇南石村面积1300×1400米。由于长年山洪冲刷和平整农田及村民取土,在遗址范围内的路沟和田头断崖上随处可以见到暴露的灰层、灰坑和文化遗物。1979年10月调查并清理部分遗迹,出土遗物主要有陶器和石器。陶器以泥质灰陶为主,夹砂灰陶次之。纹饰主要为绳纹,依次为素面磨光陶及个别的附加堆纹、“S”形纹等,器形有鬲、甗、斝、甑、鼎…[详细]

南大柴遗址南大柴遗址(第二批省保)时代:新石器地址:襄汾县南贾镇大柴村西南的汾河西岸1959年发现,面积约8万平方米。1986春进行了发掘,发掘面积约100平方米。遗址文化堆积较厚,遗迹仅见灰坑,文化内涵单一。遗物主要为陶器,陶质以泥质灰陶和夹砂灰陶为主。陶器多为手制。纹饰主要是绳纹,另有附加堆纹、弦纹、卷云纹等。以圆底器和三足器为最多,平底和圈足器较少。主要炊具是鬲、甗、大口深腹罐等。容器主要有…[详细]

沙女遗址沙女遗址(第二批省保)时代:旧石器地址:襄汾县城关沙女沟村东1.5公里塔儿山西脉1984年10月发掘。在目前所调查的李沟、青杨岭、六家嘴等地,大约七八平方公里范围内,陆续有石器发现,其中以大崮堆山南坡最为集中和丰富。在长宽大约10O0×300米的范围内,石制品密集叠压,俯拾皆是。石制品分布在由灰黑色角页岩构成的山坡上,厚度一般在数十厘米,最厚可达4米。在文化层中尚未发现任何磨光石器或陶片。…[详细]

交口红军东征总指挥部旧址座落大麦交村的正中央,依山旁水,坐北向南,占地3000平方米,建筑结构为明清时期的三进四合院窑洞式建筑。在中轴线上的主要建筑有;南厅会议旧址、毛泽东旧居,电台警卫室,彭德怀、-旧居等。1963年2月21日红军渡过黄河,2月26日毛主席率领总部机关经石楼义牒、东石羊于3月2日到达交口后水头,3月3日,毛主席从交口县后水头出发,路径交口,高庙山,行程70余里,到达大麦交村,住在…[详细]

瓦窑遗址瓦窑遗址(第二批省保)时代:新石器地址:交城县西北2公里城关镇瓦窑村遗址分布于瓦窑河口两岸的台地黄土层中,河东区北至卦山西顶,东至文昌宫,南至驮煤道,西至瓦窑河。河西区北至碌碡坪,西至神头凹,南至瓦窑村,总面积约70万平方米。属于新石器时代仰韶文化、龙山文化范畴。文化遗存丰富,遗址内含有陶窑、墓葬、居室、灰坑以及地表散落的大量打制石器、磨制石器、彩陶、灰陶、黑陶等,彩陶有典型的尖底瓶口沿等…[详细]

鼓楼时代:明地址:方山县城南鼓楼又称观音楼。据明嘉靖二十六年(1547年)《观音楼记》碑载,创建于明景泰四年(1453年),后又多次维修。1986年至1989年翻修时,将楼整体抬高1.5米。现存建筑除个别构件外,均为明代原物。楼通高18.5米,平面方形,面阔进深各三间,三檐十字歇山顶,布瓦覆盖,黑色琉璃瓦剪边。一层基础砖砌,高1.5米,上立柱16根。四面敞开,为十字通道。二层设平座,楼之斗栱形制因…[详细]

刘志丹将军殉难处(第二批省保)时代:1936年地址:柳林县城西35公里三交镇党家寨刘志丹将军殉难处位于柳林县三交镇党家寨村鏊则圪垯。民国25年(1936)4月14日,中国工农红军28军军长、陕甘革命根据地的创始人刘志丹在再克三交战斗中亲临前沿阵地指挥战斗时,不幸中流弹牺牲。1988年;山西省人民政府特制《刘志丹烈士殉难处》柱型水泥碣标志,运来本县,责成有关部门树立以志纪念,同时批准该标志为省级革命…[详细]

后土圣母庙,又称后土庙。在山西汾阳县城西北二公里栗家庄乡田村。因庙内供奉后土圣母,故名。在母系氏族社会,氏族(部落)的首领称为“后”;而土者,地也。“地即母”(《后汉书·傀嚣传》),二者都是繁衍人类的。所谓“后土”,就是母系氏族社会最高的女性君王。近年来,也有的认为,后土其实就是传说中的“女娲”。后土圣母庙始建于唐,明嘉靖二十八年(1549年)、清乾隆年间均有重修,现仅存正殿一座。正殿面宽三间,进…[详细]

北垣底遗址北垣底遗址(第二批省保)时代:新石器地址:汾阳市城西3.5公里处栗家庄乡北垣底村西南的丘陵地带遗址分布十分广阔,总面积1.2万平方米,在地表上暴露有灰坑多处,文化层距地表深度2米,厚度0.4米。暴露的遗物有陶片、石器等,采集到的标本有陶片,属龙山文化。…[详细]

峪道河遗址峪道河遗址(第二批省保)时代:新石器地址:汾阳市城北6公里峪道河镇遗址地处汾水以西,缓坡丘陵的山前地带,后连起伏的吕梁山脉。为仰韶文化(庙底沟类型)龙山(晚期)文化时期遗存。遗址分布广阔,由南向北,李贞沟纵深到田褚、水泉,东扩至崖头、峪口等几个自然村,面积约680万平方米,与东堡、上贤遗址连成一线。文化遗存丰富,暴露遗物有瓮棺葬,长方形竖穴坑,东西向。经调查,发现瓮棺2件,口对口对扣在一…[详细]

杏花村遗址杏花村遗址(第二批省保)时代:新石器地址:汾阳市杏花镇东堡遗址范围较广,东至窑头、辛庄,北至冯郝沟缓坡丘陵地带,后连起伏的吕梁山脉,地势北高南低,遗址面积约15万平方米。文化层距地表深度2米,厚度1米。1982年进行了发掘,经调查发现,内容极为丰富,分布广泛,地面灰层比比皆是,遗迹、遗物众多。根据层位关系对其内涵分析,遗址堆积形成八个阶段,时代跨越较长,从新石器时代仰韶文化中期一直到商代…[详细]