第六批全国重点文物保护单位

龙江船厂遗址位于今南京市西北三汊河附近的中保村—带。龙江宝船厂,又称龙江船厂、宝船厂。因地处当时南京的龙江关(今下关)附近,故名。西接长江,东邻秦淮河。明李昭祥《龙江船厂志》记载的“洪武初,即都城西北隅空地,开厂造船”,即指这—带地区。明代初年,龙江船厂的规模很大。其范围“东抵城濠,西抵秦淮卫军民塘地,西北抵仪凤门第一厢民住官廊房基地,南抵留守右卫军营基地,北抵南京兵部苜蓿地及彭城伯张田”。东西横…[详细]

跨湖桥遗址位于浙江省萧山城区西南约4公里的城厢街道湘湖村。遗址西南约3公里为钱塘江、富春江与浦阳江三江的交汇处,在此形成曲折之形,往北再折向东流入东海。遗址南北均为低矮的山丘,往北越过山岭可见钱塘江,南面为东西向连绵不断的会稽山余脉。跨湖桥遗址,是由古湘湖的上湘湖和下湘湖之间有一座跨湖桥而命名。由于长期的湖底淤泥沉积,遗址的表土厚达3、4米,从而使遗址内的文物保存比较完整。跨湖桥遗址原有面积数万平…[详细]

浦江“上山遗址”被认为是我国长江下游及东南沿海地区迄今发现年代最早的新石器时代遗址,在这里新发现的考古学文化,今天被正式命名为“上山文化”。它代表了一种新发现的、更为原始的新石器时代文化类型。这是参加中国第四届环境考古学大会暨上山遗址学术研讨会的全国150多名考古学专家、学者反复论证后得出的结论。2001年至2006年,省文物考古研究所和浦江县博物馆对浦江“上山遗址”进行了三期发掘,共发掘遗址面积…[详细]

谭家湾遗址位于浙江省乌镇新春村谭家湾以西10米。遗址面积约8.75万平方米,中心点表土层厚1米左右,文化层厚约1.5米。遗址的文化层厚约1.2米,共分三层。中下层的文化内涵极为丰富,有机质较多,土质松软,色泽深黑。在遗址西北面开纵向河道时,发现鹿角勾勒器2件以及釜、罐、盆、钵、豆等陶器碎片,还有较多的麋鹿、水牛遗骸。文化面貌属新石器时代马家浜文化类型。2006年谭家湾遗址作为新石器时期的古遗址,被…[详细]

南河浜遗址位于浙江省嘉兴市秀洲区大桥镇云西村。遗址西距沪杭高速公路100米。南河浜遗址分布面积较广,呈东西走向,由几块高地组成,现有面积约2万平方米。南河浜南面的陶墩遗址,相对周围水田高约6米,东西长约80米,南北宽约40米,面积约3200平方米。陶墩遗址与南河浜遗址应是一个整体。两处遗址总面积约75000平方米,集中在南北长约300米,东西宽250米的区域内。1996年4月至11月,为配合沪杭高…[详细]

钱山漾遗址在湖州城南7公里钱山漾东岸南头的百廿亩村。这一带是太湖流域的冲积平原,河流很多。四周有许多小山。钱山漾东西宽约1公里,南北长约3公里,是东苕溪的一段。东苕溪发源于天目山,经德清,北流至湖州定安门南与驿西桥处,汇西苕溪注入太湖。由于东、西两苕溪水汇合,往往形成河水逆流;波浪冲刷,使遗址遭受破坏,数以千计的陶片、石器、遍于滩野。遗址出土了原始社会时代的残绢片和丝线,为我国迄今最早发现的丝织品…[详细]

茅湾里窑址位于杭州市萧山区南18公里的进化镇大汤坞村裘家山茅湾里。茅湾里印纹陶原始瓷窑遗址包括裘家山、狮子山、蜈蚣腿等地,面积约20000平方米。1956年调查发现,采集有大量的印纹硬陶器及施青黄色釉的原始青瓷片、红烧土块、釉渣等。文化层堆积丰富,分布范围较广,保存完好。其附近还有大坟山、梅园、安山、后山等多处印纹陶原始瓷窑遗址发现。茅湾里窑址以烧制印纹硬陶和原始青瓷为主。靠近席家村方向的主要为印…[详细]

富盛窑址位于富盛镇倪家溇村南300米瓜岭长竹园。遗址面积约4000平方米,发现南北并列两条龙窑。1978年进行了试掘,发现一座战国时期龙窑,窑头巳遭破坏,残长6米左右,窑床宽2.4米,文化层堆积为原始青瓷和印纹硬陶混合堆积,窑底有原始青瓷和印纹陶的残片,证明此窑同时烧制原始瓷和印纹陶。原始瓷有碗、盘、碟等,胎质坚密,胎骨灰白,釉呈青色。叠烧时以扁圆形垫珠间隔。印纹陶有坛、罐等。胎呈深紫、深灰色,外…[详细]

递铺城址位于安城镇西北5公里古城村。古城平面呈方形,面积约0.33平方公里。城墙夯筑,残高5-9米。包含物有绳纹瓦、席纹、方格纹、米筛纹等印纹硬陶片。城内文化层厚0.2-1米。采集有罐、钵等残片及金币——郢爰等东周时期遗物,另有秦汉时期绳纹瓦和釉陶残片。遗址保存基本完好。2006年递铺城址作为春秋至南北朝时期的古遗址,被国务院列入第六批全国重点文物保护单位。…[详细]

小仙坛窑址位于上浦镇石浦村北200米曹娥江畔。小仙坛瓷窑遗址由小陆岙、小仙坛、大园坪三处窑址组成,是上虞东汉瓷窑分布的密集地,东西相距600米。遗址面积约800平方米,窑炉破坏严重。产品制作规整,质量甚高。器形以碗为主,兼有壶、洗、罐等。胎质致密,胎色灰白,釉色青绿。器表饰蓖纹、席纹、水波纹、弦纹等。窑具有垫饼、喇叭形支座等。小仙坛瓷窑遗址产品釉面具有较强的光泽感,经过科学测试,其瓷胎质量好,烧成…[详细]

郊坛下和老虎洞窑址位于浙江省杭州市玉皇山南的乌龟山西麓,郊坛下窑址发现于20世纪20年代。1956年,浙江省文管会曾在遗址南部进行首次局部发掘,清理龙窑窑炉一座,并发掘了窑旁的部分瓷片堆积。1985年10月到1986年1月,临安城考古队对窑址进行正式发掘。1988年冬,因建设南宋官窑博物馆又进行了考古发掘,发掘面积共1400余平方米,共发现窑炉一座,作坊遗址一处,其中作坊遗址包括房基三座、练泥池一…[详细]

元永丰库遗址位于宁波市中山西路北侧唐宋子城遗址内。前身为南宋“常平仓”。是元代宁波的衙署仓储区遗址。南宋庆元元年(1195),改明州为庆元府,并于子城内设“常平”仓”,“以藉米麦”。元时改为“永丰库”。“差设官攒,收纳各名项断设赃罚钞及诸色课程,每季解省。”(《元至正续志》)明洪武三年(1370)更名“宏济库”。“出纳库四座,以‘文行忠信’字为号,今废。”(《成化宁波郡志》)2001年9月和200…[详细]

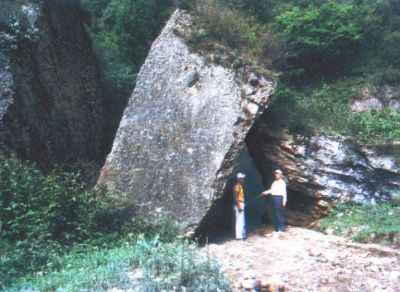

人字洞遗址位于安徽省繁昌县境内的古人类遗址人字洞,至今出土了300多件石骨制品,还原了欧亚大陆上迄今发现的最早的古人类活动的冰山一角。人字洞海拔高度100米,是一处发育在三叠纪岩层中经水溶蚀形成的洞穴,是早期人类较为理想的生息场所。洞穴堆积厚度约30米,宽8至12米,由于洞穴自然剖面呈人字形,故称人字洞,自上而下分为8层。人字洞遗址发现于1998年5月,经过多年的挖掘,考古学家在人字洞发现了700…[详细]

临涣古城建于汉代,早在秦汉时临涣镇已成为集市,隋唐时期成为贸易中心,店铺和商贩分布在城内长达数里、纵横交错的8条街上,成为苏、豫、皖贸易交往的重要商埠。临涣现存有文昌宫、城隍庙、蹇叔墓、传统老街、淮海战役总前委旧址等景点。南临浍河,北、东、西3面是平原。古城平面呈方形,东西长1409米,南北宽约1400米,周长5606米,总面积195万平方米,是安徽省目前已知占地规模最大的先秦古城址。1986年,…[详细]

北苑御焙遗址位于福建省建瓯市市区东北15公里东峰镇今凤山茶场内。自1985年以来发现了五十多个遗迹点。北苑御焙茶起源于五代十国时期的闽王龙启元年(933年),持续上贡时间长达458年。历史上有“北苑贡茶名冠天下”之誉。北苑是宋元时期著名的宫廷茶园,中国古代茶都。《建瓯县志》载:闽龙启元年凤凰山茶园列为皇家御茶园,因该园地处闽都北部,故称“北苑”。由宋至元明,历代朝廷都在北苑设有漕司行衙,重臣丁渭、…[详细]

磁灶窑址位于福建省泉州之南的古镇晋江市磁灶镇。窑址是宋元时期泉州重要的陶瓷外销窑口。窑址多分布于梅溪两岸,其中南朝窑址1处,唐、五代窑址6处,宋、元窑址12处。主要有土尾庵窑、蜘蛛山窑和童子山一窑、二窑,为宋元时期重要的外销陶瓷窑口。土尾庵窑位于磁灶镇岭畔村北的土尾庵,长60米,宽50米,堆积层厚约3.5米。蜂蛛山窑在土尾庵窑之南,相距约100米,长50米,宽40米,堆积层厚4.6米。童子山一窑、…[详细]

德济门遗址位于福建省泉州市南门天后宫正对面。泉州天后宫前德济门外的聚宝街、万寿路富美码头是泉州宋元时期进出口货物的集散地。据记载,11世纪时镇南门内外“异货禁物堆积如山”。13世纪(南宋)时太守游九功拓地增筑翼城,“沿江为蔽,以石成之”,城内外商业繁荣,有“画坊八十”、“生齿无虑五十万”。13世纪城门附近更加繁荣,时人称赞“四海舶商诸蕃琛贡,皆于是乎集”。元至正十二年(1352年)监郡偰玉立拓南罗…[详细]

南胜窑址位于福建省平和县南胜镇、五寨乡。窑址主要集中在平和南胜、五寨两乡镇,因五寨原属南胜,故称“南胜窑”。南胜窑的产品以青花盘为代表,也生产碗、碟、瓶、杯、炉、罐等。纹饰多绘水草、鱼藻、飞禽、走兽、花卉之类,有的器物上还题写吉祥文字。60年代文物普查时,已在这一带发现古窑址。此后,福建省博物馆与平和县博物馆作过多次复查,发现窑址有:南胜镇的花仔楼、田坑、欧寮;五寨乡的洞口、虎仔山、后巷碗窑山、田…[详细]

位于樟树市区西南约24公里刘公庙镇庙下村东侧,雌溪上游。据清同治九年《清江县志》记载:“樊城樊将军旧宅”,因以得名。1975年,在距该遗址几公里的横塘村出土了著名的商代龙足虎耳青铜鼎后,樟树市博物馆考古人员在扩大调查范围时发现了樊城堆遗址。后来,通过樟树市博物馆、江西省文物工作队、广东省中山大学历史系考古专业师生先后三次发掘,出土文物丰富,遗址的时代从新石器时代晚期,延续到商周时期。它的文化面貌,…[详细]