第七批河南省文物保护单位

河南省人民委员会办公楼,位于郑州市纬二路10号西南角,于1959年开建,1961年落成,为当时河南省人民委员会办公楼。1979年河南省人民政府成立后,该楼1980年至1994年为河南省人民政府办公楼,由省政府办公厅负责管理。52号办公楼,建筑面积2600平方米,为苏式砖木混合结构建筑,屋顶为斜坡状,红瓦铺顶,木质房架,红砖外墙,泥巴玉米秆内墙,木质扶手楼梯,灰色水磨石地板。这种苏式办公楼在河南省已…[详细]

省委二所西楼位于河南省郑州市金水区金水路105院内,始建1956年,层高两层,建筑面积3500m2,属砖木结构建筑。现有客房35间,餐厅2个,会议室2个,接待室2个。在近60年的使用中,二所西楼先后接待过毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、邓小平、陈云、-、胡锦涛、李先念--等党和国家领导人。尤其是毛泽东同志在此主持召开了著名的两次“郑州会议”。1958年11月2日至10日,毛主席在省委二所西楼主持召开了由部分中央领导人和大区负责人以及9个省、市委书记参加的中央工作会议(即第一次郑州会议),着手解决人民公社化运动中暴露出来的问题,开始对“左”倾错误进行纠正。参加会议的有毛泽东、刘少奇、邓小平、杨尚昆…[详细]

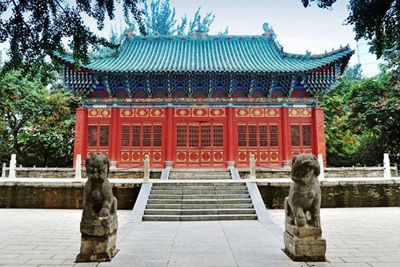

胡公祠位于郑州市铭功路北段人民公园内,落成于1925年10月10日,是冯玉祥、张群、张继、高桂滋、刘峙、于佑仁等民国要人,为纪念胡景翼将军在河南及郑州的战斗业绩,而修建的一座气势宏伟的建筑群。胡公祠,由大门、大殿组成。大门单檐歇山,黄琉璃瓦,面阔三间,10米,进深5米,高6米。大门两侧有八字墙,进门有90米长甬道。大殿建在二层高台上,台高1.75米,面阔5间15米,进深3间5米,单檐歇山,绿琉璃瓦…[详细]

河南省实验中学老教学楼,位于郑州市文化路60号河南省实验中学校园内南部,建于1953 年,总高约13 米,面积2672.63平方米。该楼为歇山式三层砖木结构建筑,天然地基,老灰砖、白灰砂浆砌体,全木、双层加隔音木质楼板,钢拉杆、豪式屋架、木基层、满铺屋面板,红瓦屋顶。该楼为留苏学者设计,高大宽敞,秉持了苏联专家和我国建筑大师梁思成“用民族的形式来反映社会主义的内容”的设计理念,即具备近现代功能(使…[详细]

黄河第一铁路桥,位于郑州市惠济区古荥镇黄河桥村黄河游览区内,由比利时人设计、承建,管理权属郑州铁路局。该桥兴建于1903年9月(清光绪二十九年),于1906年4月建成通车,是中国第一座横跨黄河南北的钢体结构铁路大桥,桥长3015米,横跨黄河两岸,102孔(98孔上承衍梁,3孔上承钢板梁),原设计载重为E—35级。1926、1927、1938、1944年,该桥多次遭军阀毁坏。1948年郑州解放后对桥…[详细]

郑州第二砂轮厂旧址,位于郑州市中原区华山路78号。1953年第二砂轮厂筹备处在武汉成立,同年9月迁至郑州,1964建成投入生产。据《二砂厂志》记载,二砂厂房、生产工艺、产品质量都是按照东德标准进行的。建设期间,东德专家曾提出书面建议2978条,要求十分严格。建成后的二砂厂区,东西1356米,南北734米,面积约1平方公里,共完成基建投资1.49亿元,生产区建筑面积19万平方米,住宅7.4万平方米。…[详细]

柏石崖豫西抗日先遣支队后方医院旧址,位于郑州市登封市徐庄镇南部柏石崖村。柏石崖村是革命老区,是全国19个抗日根据地核心腹地之一,是八路军后方医院所在地。1944年9月,受党中央和毛主席的指派,皮定均司令员率豫西抗日先遣支队来到登封,在马峪川(今徐庄镇)一带建立了箕山豫西抗日根据地。1945年初,八路军豫西抗日先遣支队攻打大冶时,为解决战斗中伤病员的救治问题,在此地建立了抗日后方医院。当地群众积极支…[详细]

董天知故居,位于郑州市荥阳市索河街道城关行政村南街自然村,坐东向西,初建于明清,占地面积约600平方米。原有建筑分为前后2个院落,共有房屋7所(均为硬山式),曾经年久失修,房屋破损严重。2005年7月,荥阳市人民政府拨巨款,对故居进行复建,初步恢复了故居的原有面貌。复建后的故居,布设了董天知事迹展览,共有3个展室。2009年6月,被郑州市人民政府公布为郑州市级文物保护单位。董天知(1911-194…[详细]

韩凤楼故居,位于郑州市荥阳市索河街道办事处城关行政村南关自然村(东临村中大街),建于1918年。该院坐西向东,所存房屋中,后院正楼最有特点,为砖木结构,硬山式屋顶,正面屋檐下装饰木雕花卉图案,二层屋门外铺设木板走廊和安装木护栏,两墙角嵌雕刻精美的砖雕墀头,整体风格具有民国时期的荥阳地方建筑特征。韩凤楼(1885—1956),字五峰,荥阳老城南关人,清监生,曾留日学习军事5年。回国后,参加云南反清起…[详细]

新密禹抗日民主政府旧址,位于郑州市新郑市具茨山(风后岭)主峰东崖下驼窑史家村史江水的老宅院内,建于1945年。旧址坐北向南,位居附近住宅的最高处,现存建筑均为石券窑洞,平面呈曲尺形。北崖下券三间石洞,最东部为厨房兼炊事员住宅;中间窑洞为一区区长吴建三和区干队队长马明辰住室;西端窑洞为县长宋登贤、政委王实虚住室。西崖下券两间石洞,北部窑洞为区干队战士住宅,南部窑洞为警卫员及秘书吴海彦住室。旧址东部崖…[详细]

柯莱恩住宅楼时代:1920年地址:开封市禹王台区五福路开封市肿瘤医院院内,有一座典型的英式建筑,人称柯家楼。如果不是有人引领,很难找到这座人文建筑。这座西洋风格的楼房被现代建筑所包围,格外显眼。虽然历经岁月风霜,依然屹立在那里。柯家楼坐西向东,为西式三层砖木结构楼房,有地下室和大小房间30余间,分住室、客厅等,设施齐备,设计合理,布局严谨,建筑面积357.02平方米。柯莱恩宅至今保存完好,为第五批…[详细]

最早的跳伞塔,20世纪60年代部队兴建,位于开封市南郊乡干河沿村南的开封市跳伞塔,于1965年6月17日落成开始使用。该塔系圆柱型钢筋混凝土结构,高达85米,是国内建筑最早、最高的跳伞塔。该塔上部设有3座悬臂跳台,是国内著名的国防体育运动设施。建成之后,曾有数万人在此接受跳伞训练。这里还多次承办全国伞塔跳伞重大比赛。1959年1月8日,中国运动员崔秀英、耿桂芳和郝建华,在这里以距靶心平均2.69米…[详细]

河南女子师范学堂旧址位于开封市鼓楼区中山路北段64号(今河南大学中山路校区),其前身为中州女学堂。1907年4月,河南学务公所议长李时灿及员绅郑思贺、张嘉谋、阎永仁、李鸿筹等集议,筹办女子学堂,呈准立案,定名为“公立中州女学”,经费由官绅乐助。1908年初,租旗纛街民房为校舍,3月招生,4月开学,李鸿筹为该校经理,后改称堂长。这是河南省女子教育的正式开端。该旧址现存建筑一座,坐西朝东,呈U字形建筑…[详细]

国民党第九十军抗战旧址时代:1938年地址:开封市祥符区罗王乡罗王村…[详细]

林森桥旧址,位于洛阳市老城区新生村洛河滩。由原国民政府主席林森修建,1936年2月15日开始动工,1937年8月建成。该桥南北走向,桥长380米,桥面宽近7米,是洛阳至韶关、界首、至嵩县的公路通过洛河的重要桥梁。1940年洛河涨水,将桥北段冲毁100多米,同年10月修复,1941年完成通车。1944年5月日军进犯洛阳,国民党第一战区长官司令部所属工兵13团团长方松龄为了阻止日军前进,于5月7日现场…[详细]

潭头河南大学旧址,位于洛阳市栾川县潭头镇潭头村、党村、张村、古城村、大王庙村一带。受战事影响,1937年-1939年,河南大学曾先后随迁豫西南镇平和鸡公山及豫西伏牛山区潭头镇。潭头人民积极支持河大发展,纷纷把自家住房让出,作为河大师生的教室和宿舍,并捐送桌椅凳、生产工具等物资和粮油、肉、蛋等生活用品。县立高小腾房50余间,做为文、理、农学院的公共教室和图书馆,关帝庙20多间房改为校本部办公用房。文…[详细]

虎头山革命烈士陵园:虎头山革命烈士陵园位于舞钢市尹集镇政府南、平(顶山)驻(马店)公路西侧的九头崖风景区,交通便利,自然环境优美。陵园由凭吊先烈和游览观光两大功能组成,管护完好。1944年,日本侵略军发动了河南战役,国民党部队节节败退。中共中央制定了“绾毂中原”的战略决策,派新四军五师十三旅主力进驻舞阳、遂平、泌阳交界处,开辟舞(阳)泌(阳)方(城)叶(县)边区抗日根据地,先后在舞钢市境内的母猪峡…[详细]

中共中央中原局中原军区宝丰旧址群位于平顶山市宝丰县商酒务镇、赵庄镇、肖旗乡、城关镇、杨庄镇、石桥镇、前营乡、周庄镇、张八桥镇、大营镇等。2016年,被省政府公布为第七批省级文物保护单位。1947年,中国人民解放军由战略防御转入战略进攻后,晋冀鲁豫野战军刘(伯承)邓(小平)大军千里跃进大别山,陈(赓)谢(富治)兵团强渡黄河挺进豫西,华东野战军陈(毅)粟(裕)大军越过陇海路进军豫皖苏,三路大军布成“品…[详细]

广阔天地大有作为知青村旧居位于郏县广阔天地乡吴堂村、邱庄村、杨庄村。年代为1968—1982年。1955年,郏县大李庄乡农业合作化规划试点的工作,取得了丰硕成果,得到许昌地委的高度重视。8月中旬,在郏县县委指示下,组织起草了《郏县大李庄乡进行合作化规划的经验》,刊登在许昌地委农村工作部主办的《互助合作》第15期上。1955年下半年,毛泽东主持编撰《怎么办农业合作社》一书时,对郏县大李庄经验给予充分…[详细]