第三批河北省文物保护单位

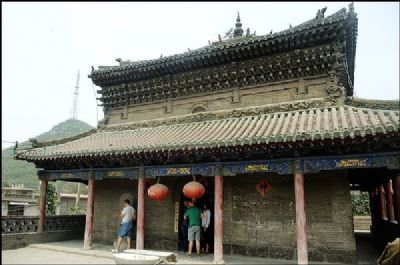

峰峰玉皇阁,全国重点文物保护单位。位于邯郸市峰峰矿区临水镇纸坊村西南。在古太行八陉之一的“滏口陉”要道上,依山傍水,形势险要。玉皇阁是砖瓦结构的无梁拱顶建筑。始建于明隆庆、万历年间(1567——1575年),为祭玉帝而建,原名玉帝四明无梁阁。清道光二十二年(1842年)重修。阁下部为石砌平台,东西各设券门磨砖错缝平砌,拱券为东西要道,跨度为4.64米,券沿有四龙二凤、花卉石浮雕。台上三面设砖栏。阁…[详细]

大名天主教堂也叫大名县天主教宠爱之母大堂。位于河北大名县城内东街,始建于1918年-1921年12月竣工,是中国第二大天主教堂,河北省现存最雄伟壮丽的圣堂之一。教堂远远看去象个“山”字,稳重、挺拔、壮观。大堂模仿西方国家教堂建筑,规模宏大,式样新颖,堂内设施富丽堂皇,此教堂为法国天主教会所建,至解放前夕,这里一直作为大名教区的中心和主教府所在地。自1990年修缮后,保存基本完好。现为河北省重点文物…[详细]

大名府故城位于大名县城东北,以大街、御营、双台三村为中心,今东门口、南门口、铁窗口、北门口四村是故城的东、南、西、北四大城门旧址。始建于前燕建熙元年(360年),分皇城和外城。皇城平面略呈正方形,周长1.83公里,有五门。外城长24.3公里,有九门。另有上下水关两座。明建文三年(1401年),城被漳、卫河水所淹,治所迁至艾家口(今大名县县城)。大名府故城淤埋于地下1~5米,其建筑基址、宫舍布局、街…[详细]

时代:夏商周顶子城遗址位于平泉县茅兰沟乡烧锅营子村东约1500米的陡峭山顶上。遗址呈不规则圆形,周长约315米,面积约15000平方米,文化层厚约1.5米,遗址中现存数段用石头垒砌的石墙,残基,经观察遗址有内围墙和-墙之分,间距约为40米。垒砌用石料大小不一,均为当地青灰石板、石条,墙基宽窄不等。该遗址于1985年发现,之后进行了多次复查。遗址文化层厚约15米。遗址有内围墙和-墙,两者之间的距离…[详细]

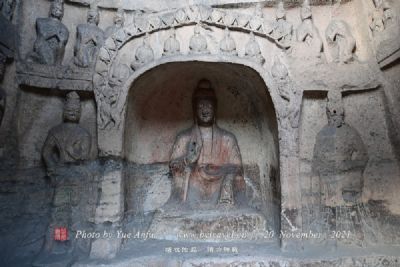

隆化石佛口摩崖造像位于承德城西北隆化县蓝旗镇少府村北,开凿于少府河北岸石壁之上,距河床高10米,在文革时毁坏严重,现存面积东西长9米,上下高1.5--1.8米。造像20世纪40年代被侵华日军用强酸侵蚀,遭到不同程度破坏。由于多年来群众在此开山采石,一些造像多遭破坏。造像为辽金风格。在造像之东侧环山处的悬崖之上,有一人迹罕至的凹入石棚,有元代石刻题记5行,现保存4行。造像采用高浮雕手法,共存4组。第…[详细]

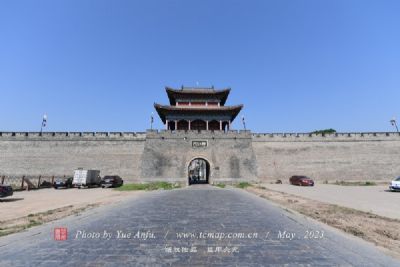

城隍,起源于古代的水(隍)庸(城)的祭祀,为《周宫》八神之一。“城”原指挖土筑的高墙,“隍”原指没有水的护城壕。古人造城是为了保护城内百姓的安全,所以修了高大的城墙、城楼、城门以及壕城、护城河。他们认为与人们的生活、生产安全密切相关的事物,都有神在,于是城和隍被神化为城市的保护神。道教把它纳入自己的神系,称它是剪除凶恶、保国护邦之神,并管领阴间的亡魂。城隍是自然神,凡有城池者,就建有城隍庙。承德城…[详细]

河北省承德市鹰手营子东北1.5公里的柳河岸边有一个山洞,因洞口呈较规则的四方形,人们称之为四方洞。此处为旧石器时代洞穴遗址,具有较高的历史研究价值。2013年5月,被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。河北省重点文物保护单位。位于承德城南鹰手营子矿区营子镇东北1.5公里处山脚洞穴内。洞口朝西北方向,柳河西岸处。其洞口呈方形,俗称“四方洞”,又称“大方洞”。该遗址是河北省境内发现的第一处旧石器时…[详细]

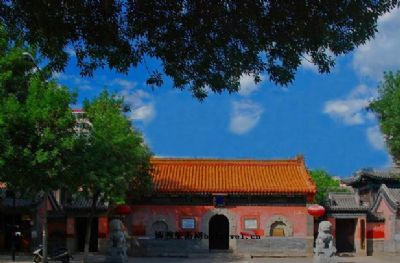

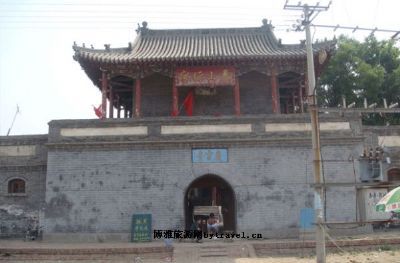

泰山行宫在盐山县城东南28公里处的庆云。明洪武七年(1374)建,占地面积达1500平方米。筑有行宫门楼,底层为大拱孔门,顶层为殿宇式建筑,四角飞檐,柱廊环绕。佛殿为倒座式,内有13根明柱。具体地址:盐山县城东南28公里处的庆云…[详细]

庆云文庙位于盐山县城东南28公里处的庆云。明洪武六年(1373)建。大成殿为文庙主体建筑。殿脊覆翠瓦,脊端卧有砖雕成头,顶挂鎏金瓦,四角飞檐。内有12根明柱。基地高出地面1.6米。具体地址:盐山县城东南28公里处的庆云…[详细]

张庄天主教堂献县张庄天主教堂,历史久远,建筑宏伟,风格别具,中外驰名,有“华北第一堂”之称。此堂位于县城东张庄村,分东西两个大院,占地共315亩。咸丰六年(1856)直隶东南代牧区正式成立,教廷选派法国耶稣会士郎怀仁(Languillat)为代牧区主教。教区总堂初设威县赵庄,两次遭劫后,于1861年北移至献县城东张庄。同治二年(1863)建立了全国首座主教座堂,歌特式建筑,长50米,宽21。33米…[详细]

三各庄遗址位于任丘市七间房乡三各庄村,南距任丘市13千米,西约500米为白洋淀。遗址东西长约300米,南北宽100米,面积约3万平方米。该遗址于1991年发现,1992年进行了调查。文化层厚约1~2米,内涵丰富。暴露出的遗迹有灰坑、水井。采集标本有彩陶片,泥质红陶、夹砂红陶、磨光黑、红陶器物残片以及石器、骨角器、蚌器等。器物纹饰以素面磨光为主,少量刮条纹、刺剔纹、篮纹和划纹。彩陶以在磨光红陶上绘褐…[详细]

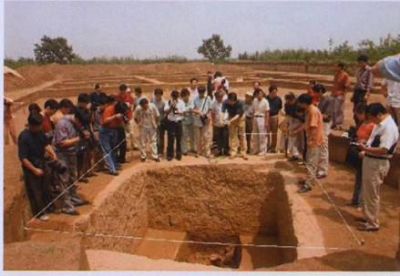

时代:新石器时代至东周位于沧州市任丘城3.5公里处,当地俗称“疙瘩顶”,遗址分布范围约6万平方米。哑叭庄遗址面积较大,地势北高南低,文化层积厚0.2——5米。1989年和1990年春秋两季,河北省文物研究所同沧州地区文管所联合组队,对遗址考古发掘,共发掘面积1300平方米,发现不同时期的灰坑130个,水井7眼,共出土陶器、石器、骨器、角器、蚌器和玉器1300余件。哑叭庄遗址内涵丰富,层位清晰,尤其…[详细]