第三批广东省文物保护单位

全国重点文物保护单位。陈芳(1825-1906),清政府驻夏威夷首任领事、中国首个华侨百万富翁,又是夏威夷枢密院的顾问和贵族王室成员。其故居建筑具中西合璧特色,现存祠堂、大屋、洋房、花厅等。地址:珠海市香洲区前山梅溪村珠海“梅溪牌坊”被视为中国第一牌坊,该文物群已经被国家列为重点文物保护单位。梅溪牌坊位于前山镇梅溪村,建于清光绪十二年(1886年)和十七年(1891年)。现存3座,是光绪帝为表彰清…[详细]

龙龛岩摩崖石刻位于广东省罗定市苹塘镇谈礼村龙龛岩洞室内的石壁上。是广东现存年代早的摩崖石刻,也是岭南最早的有绝对年代的石刻。石刻的研究价值,涉及隋唐史、宗教史、文学史以及盛唐时期罗定的经济、政治、军事、文化、民俗和地方志诸多方面。2013年5月,龙龛岩摩崖石刻被列为第七批全国重点文物保护单位。…[详细]

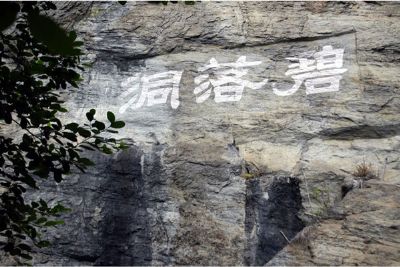

唐—民国英德碧落洞摩崖石刻位于英德县英城镇桥下管理区燕子岩山。碧落洞是一个天然的石灰岩溶洞,山水秀丽,从唐代起便有人游览,赏景赋诗,刻石留念。洞口上方峭壁上,分别以横行及竖行镌刻“碧落洞”三个大字。唐代自称唐末秩臣的周夔偕贞阳县(英德县前称)令侯著游此洞后,写有《到难篇》,并刻于洞壁上,成为最早的题诗。五代十国时期南汉主刘晟出巡英州时曾游此洞,并命侍臣钟允章写下《盘龙御室记》,勒于石上。以上2题摩…[详细]

云门山大觉禅寺,简称云门寺,位于乳源瑶族自治县县城北6公里的慈云峰下,是我国佛教禅宗五大支派之一云门宗的发祥地。云门寺创建于五代后唐同光元年(公元923年),由云门宗始祖六祖慧能九传弟子文偃禅师所建。公元928年,南汉王刘龚赐额“光泰禅院”,后又改为“证真禅寺”。至宋乾德元年(公元963年),南汉王刘长敕封文偃禅师为“大慈云匡圣弘明大师”,并赐“文铢衣”一件,同时将“证真禅寺”敕升为“大觉禅寺”。…[详细]

南雄钟鼓岩摩崖石刻 唐—宋 南雄 钟鼓岩摩崖石刻 位于南雄市梅岭镇翠屏山中。钟鼓岩因有钟岩与鼓岩悬石,敲之有钟鼓声而得名。这里因有梅关相伴,历代名人游士甚多、留下许多清词丽句。现有唐至民国石刻20多题。最早的石刻是大唐吕岩(即吕洞宾)书镌的“万福洞”和“上清景”题字。“诸仙岩”三个大字署名“东坡书”,每字高0.50米、宽0.10米。东坡被谪二度梅关到此游览,曾赋诗多首留念。石刻中以清代石刻为多,…[详细]

罗浮山摩崖石刻位于博罗县罗浮山。罗浮山原有九观十八寺,石刻多分布在这些寺观的周围。-物普查核实,共有宋代以来题刻130多题。分布在五龙潭、白鹤观、宝积寺、黄龙洞、华首台、朝元洞、酥醪观、朱明洞和石洞等处。内容多为有关古建筑的建置沿革、名人题刻、乡规民约、官衙文告、山林管理等。字体有篆、隶、行、楷、草。“罗浮”摩崖石刻为罗浮山年代较早,且有一定书法艺术价值的一题石刻,位于白鹤观后五龙潭边石崖上,阴刻…[详细]

大云洞,位于连州市连州镇城西3公里,其摩岩石刻被列为广东省重点文物保护单位。洞中有岩溜点滴,四时不涸,状如滴翠,故称“秀岩滴翠”,为古“湟川八景”之一。岩洞中镌有宋代周敦颐、张浚(南宋宰相)等许多历代名流的石刻。其中有镌有:“何人凿破池中天,鬼斧神工不记年。欲觅仙床寻蝶梦,闲敲石鼓震龙眠。洞垂滴乳晴仍雨,岩峙江头水带烟。此日重游风景好,雪泥鸿爪话前缘。”的诗文,诗中可见,大云洞风景奇特秀美,真不愧…[详细]

南宋潮阳莲花峰摩崖石刻位于潮阳市海门镇西南海陲的莲花峰,史称“莲峰海色”,为潮阳八景之一。石刻范围包括莲花峰、尖山、叠石等3处,从宋代至现代共93题。《光绪潮阳县志》记载:“宋文丞相登此石以望帝舟,命题‘莲花峰’三字书其上,”自此之后,历代宦仕到此凭吊忠贤或吟哦山水,留下了内容丰富,书体多样的题刻,是研究潮阳历史文化的珍贵遗产。其中较具代表性的题刻有:宋代文天祥题刻“莲花峰”,行书,刻石为6×1.…[详细]

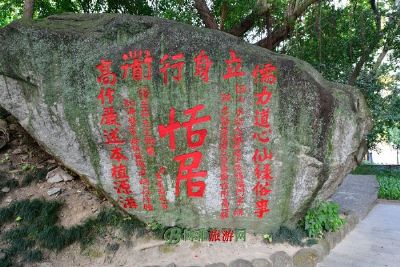

明—民国 阳春 崆峒岩摩崖石刻 位于阳春市城西崆峒岩洞内。原有石刻近百题,因年久风化剥落和人为的损害,现保存较完好的44题。从明代至民国时期,其中摩崖石刻37题,碑刻7通。阳春崆峒岩,又名“第四崆峒山”,因“黄帝问道于崆峒”而得名。它与河南汝州,陕西临洮、岭东定安的崆峒诸山并列。洞内石钟乳奇特,岩洞宽广,历代文人骚客纷踏而至,宋代著名理学家周敦颐亲临探胜。崆峒岩摩崖石刻,分布于各景点,有题字、题句…[详细]

北宋—民国 阳春 通真岩摩崖石刻位于阳春市春湾镇东南面的通真岩内。通真岩是由于宋真宗赐名“通真岩”而得名。原名铜石岩。岩内隋大业年间(605-618年)建有“德慧寺”,铜石禅林曾享誉全国。通真岩摩崖石刻琳琅满目,原有石刻因受破坏,现保留宋至民国时期石刻仅20题。其中宋代4题,明代5题,清代6题,民国2题,无年代3题。石刻字体隶、楷、行、草均有。宋真宗赐名“通真岩”三字,镶嵌在寺门,为三通大理石所刻…[详细]

恩平大田峒摩崖平瑶记位于恩平市大田镇石山。石刻刻面呈正方形,高1.6米、宽1.55米,总面积为2.56平方米。周界刻有云纹。刻文记载元代大田峒峒民与瑶民“相聚为盗”,官兵不能平。元至正十三年(1353年),通判吴元良率壮士数千人直入大田峒,采取软硬兼施的策略,平定“乱民”。该石刻刻于元至正十三年,恩平儒学学正郑文遑撰文,大田峒耆老冯德□立石。全文刻字共48行,每行16字,总字数为762个。字体正楷…[详细]

鱿鱼岗遗址位于南海市西樵山旅游度假区西岸村东南。年代为新石器时代晚期至青铜时代早期。遗址面积1800平方米。1982年发现,1985年发掘,面积255平方米。文化堆积厚1.5米,含大量贝壳。文化内涵分两期。第一期文化有灰坑、柱洞等遗迹,清理墓葬5座。陶器有釜、豆。属新石器时代晚期。第二期文化有灰坑、柱洞、红烧土面、木骨泥墙等,清理墓葬31座。墓葬均为长方形浅穴土坑,东西向,单人仰身直肢,生前有拔牙…[详细]

河宕遗址位于佛山市澜石镇河宕旧圩。年代为新石器时代晚期至青铜时代早期。遗址面积1万平方米。1977~1978年发掘750平方米。第二、三层为文化层。堆积中含大量贝壳。遗迹有红烧土硬面、灶坑、灰坑、柱子洞、墓葬等,清理墓葬77座。墓葬为东西向竖穴土坑,大部分无明显坑壁,人骨架作仰身直肢,生前有人工拔牙习俗,成年男性头向西,成年女性头向东,多数墓没有随葬品。出土陶器有釜、罐、壶、豆、盘、盂、纺轮,器形…[详细]

蚬壳洲墓群位于肇庆市鼎湖区桂城龙一村东北面,南距西江300米。年代为新石器时代晚期偏早阶段。遗址面积两万多平方米。1984年发现,1986年与1987年两次发掘共378平方米。遗址的第四、五层为文化层,其中第④层含大量的贝壳。清理墓葬27座,发现人骨架31具,大部分为单人葬,也有双人合葬和三人合葬。葬式以侧身屈肢葬为主,也有蹲葬、双手反捆俯身屈肢葬,部分头骨上有人工拔齿痕迹。个别墓葬有1~2件随葬…[详细]

塘角嘴遗址位于封开县杏花镇利宅村塘角嘴山。考古年代为新石器时代晚期。遗址面积1. 2万平方米。1982年发现,同年及1990年两次进行发掘,面积800平方米。出土陶器釜、罐、豆、盘、鼎足、器座、拍、器盖等,其中鼎足数量多,型式多样。纹饰有绳纹、曲折纹、长方格纹、双线方格纹、方格凸点纹。石器有锛、镞、环、砺石等。陶拍的出现,说明遗址含有制陶工场。1989年6月广东省人民政府公布为文物保护单位。…[详细]

茅岗遗址位于高要市金利镇茅岗村茅岗山南北面的山脚下。年代为青铜时代早期。遗址面积两万多平方米。1978年发掘。文化层厚约1米。堆积中含大量贝壳及动物遗骸,包括有蚝、蛤、螺和猪、牛、鹿、羊、象、刺猬、青鱼、龟、鳄等。部分动物已属家养。还有两个个体的人类遗骸。发现干栏式木构建筑,有三组,平面为长方形,分左右两排竖木柱,间距为1.7米。其中甲组建筑残存木柱14根,左排6柱,右排8柱,柱距0.7米~1.4…[详细]

黄潭寺遗址位于河源市连平县元善镇,现有面积约12000平方米。属县级重点文物保护单位。1987年配合105国道建设发掘了850平方米,文化层可分二层,包括早晚两期遗存。早期遗存陶器以夹砂陶为主,泥质陶较少;纹饰主要为绳纹、条纹、偶见编织纹、方格纹和刻划纹;器型以三足器和圈足器为主,有鼎、豆、盘、罐和钵。石器有镞、锛。晚期遗存陶器夹砂陶多于泥质陶;几何印纹发达,有方格纹、叶泳纹等;器型多为圈足器、凹…[详细]

东莞村头遗址位于珠江虎门入海口东岸,珠江三角洲平原东南部,北距东莞市30公里、虎门镇6公里。遗址分布于村头村西的台地,面积约万余平方米。村头属海湾类型贝丘遗址,面积1万平方米,1989年、1993年经两次发掘,面积为3375平方米。堆积厚1-3米,可分早晚两期,晚期为明代中晚期村落遗址;早期是一处大型聚落遗址。不同功能遗迹布局有序,有南部低洼地垃圾区、中部偏北高坡居位区等。两区之间公共活动场所未发…[详细]

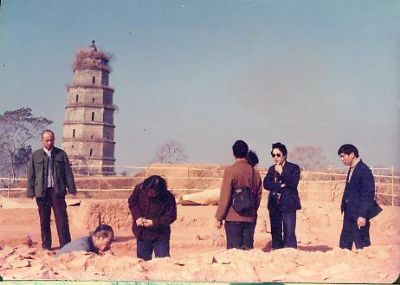

狮雄山遗址位于五华县华城镇塔岗村狮雄山的南面山岗。属西汉南越国时期。1982年发现。遗址面积1万多平方米。1984~1990年发掘768平方米。在山岗东面平台揭露出一处回廊形宫殿基址,东回廊依山势而筑,北高南低,全长34米,内宽2米,廊外侧为土筑墙体,墙高0.5米~1.3米不等,宽1.6米,外沿用河卵石砌散水面。墙内有柱洞遗迹,柱距2米~2.5米。南回廊残长11米,北回廊残长17米,宽度不明。三面…[详细]