第一、二批江苏省文物保护单位

| 江苏省文物保护单位(第一批 1956年10月18日、第二批 1957年8月30日) 1982年3月25日合并调整为128处 |

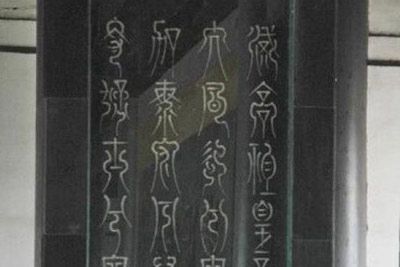

大风歌碑位于江苏省沛县沛县文化馆内,有一所古朴典雅的院落,内有歌风台。保存汉代《大风歌》诗碑一块,弥足珍贵。《大风歌》诗碑,高一丈一尺,宽四尺四寸;字为大篆书,笔力逆劲,结构匀称,风格壮丽,字形优美。《沛县志》《徐州府志》碑文记载,是东汉蔡吕(或云曹喜)所书(今人冯办吾先生考证,认为是西汉)。大风歌碑原来坐落在沛县文化馆院内,后移放沛县博物馆歌风台,1982年2月,江苏省人民政府将歌风台、大风歌碑…[详细]

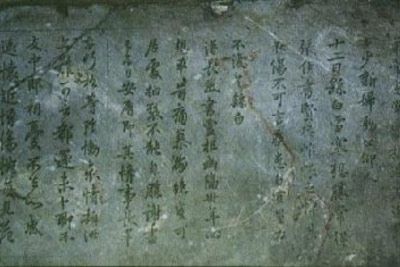

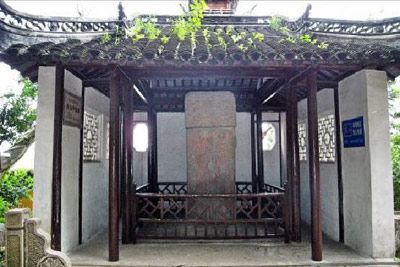

张士诚纪功碑,位于人民路652号的报恩寺塔东北隅碑亭内,1957年列为江苏省文物保护单位。据《吴门表隐》所载,此碑为元末江南富豪沈万三所置。近代金松岑等学者对图中冠服器物作索隐考证,断定其为元代雕刻,并认为刻的是至正十九年张士诚迎接元使伯颜的场景。张士诚纪功碑,亦名陵平造像碑、张吴王纪功画像石刻,又称报恩寺石堪造像,俗呼石家堂。原在报恩寺山门左,19l9年移人寺内,1924年建碑亭,1985年改建为石柱木梁攒尖顶方亭,1987年在碑四周加设木栅。碑高3.06米,宽1.46米,厚0.4米,青石质。自上而下画面可分四段。第一段,祥云缭绕中并肩立12人,身后张华盖七具。第二段,中为重檐歇山顶正殿,殿…[详细]

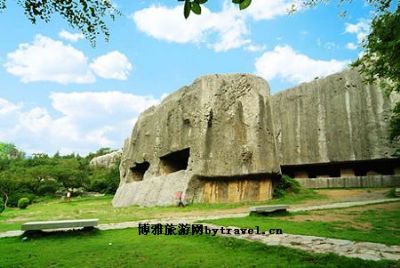

阳山碑材,位于江苏省南京市江宁区汤山街道古泉社区坟头村阳山。阳山古称雁门山,是孔山山脉的主峰。阳山碑材,据清同治《上江两县志》载:“明永乐三年(1405),成祖朱棣为其父太祖朱元璋纪功而命凿”。碑材分碑身、碑额、碑座三部分。碑座高约16米,长约30.4米,厚13米,底部已凿空,仅留两行支撑,西北端仍与山体相连,表面布满凿痕。距碑座约200米处有碑额和碑身。碑额呈椭圆形,高约10.7米、宽约20.3…[详细]

天妃宫碑位于今下关区建宁路静海寺纪念馆内。天妃宫建于明永乐五年(1407年),是郑和第一次下西洋回国后,以海上平安为天妃神灵感应所致。明成祖赐建“龙江天妃宫”,并亲自撰写天妃宫碑文。天妃宫初建时为当时妈祖庙中规格最高、规模最大、影响最广的建筑群。天妃宫建筑毁于1937年日军炮火,仅存“御制弘仁普济天妃宫之碑”(碑座略残)。现存碑通高约6米,重27吨,碑座宽1.65米,残长2.9米,高1.55米,碑…[详细]

大报恩寺碑位于南京市中华门外宝塔根北山门大报恩寺碑包括南面的御制大报恩寺左碑和北面的御制大报恩寺右碑两座,分别刻制于明永乐二十二年(1424年)和宣德三年(1428年),两碑原对称布置于寺内香河桥南北两侧,相距约100米,原碑亭今均已不存。大报恩寺于明永乐年间(1403~1424)建成,规模宏大,建筑精美,主要建筑有金刚殿、碑亭、大雄宝殿、琉璃塔等。琉璃塔宏伟壮观,豪华精美。寺、塔均毁于清咸丰年间…[详细]

南京明洪武铜钟明洪武铜钟为紫铜浇铸,高3.65米,口径2.3米,底边厚0.17米,重23000公斤。钟的顶部铸阳纹莲瓣一周,提梁上饰以云纹和波浪纹,上铸有“洪武二十一年九月吉日铸”铭文。大钟质精形美,声音宏亮。此钟原悬于南京钟楼,钟楼于清康熙年间倒塌,钟坠道旁,半陷土中。清末由江宁布政使许振在南京鼓楼附近建亭悬挂,称“大钟亭”。叩击铜钟,其声隆隆,数里可闻,是南京现存最大一口铜钟。大钟亭重檐六角攒…[详细]

淳化阁帖石刻位于江苏省溧阳市别桥镇西街虞家祠堂内。别桥又叫甓桥,在溧阳北,与金坛的指前乡相邻,东北距长荡湖十里左右,是个商业兴盛的水陆码头。值得一提的是,街镇上的原虞家祠堂屋墙壁上,遗存有一组明代晚期仿“肃府本”摹刻的《淳化阁帖》石刻,它是历代名--贵的书法真迹。“淳化”是北宋太宗赵光义的年号之一,《淳化阁帖》是宋太宗于淳化三年(公元992年)命侍书学士王著,把皇家秘阁(帝王藏图书的楼阁)所收藏的…[详细]

晴山堂石刻江苏省省级文物保护单位第一、二批1982年3月调整公布晴山堂石刻明代江阴县马镇2001年,以“徐霞客故居及晴山堂石刻”名称公布为第五批全国重点文物保护单位 …[详细]

楞严经石刻位于吴中区光福镇司徒庙。狮林寺位于光福下绞村凤凰山西麓,相传建于南宋。当时,香火极盛,庙宇宏大。清乾隆帝至江南巡视到玄墓山,途径狮林寺小憩,手书狮林寺御额。光绪年间,住持定元法师时曾中兴一时,后日渐衰败。民国期间尚留金刚殿三间、大雄宝殿五间、观音殿五间、飞锡堂三间以及厨房等用房二十余间。文革初期,殿宇遭拆,惟有两部石刻还完整无缺:一部是《大佛顶如来密因修正了义诸菩萨万行首楞严经》,简称《…[详细]

心经碑位于江阴市城区中山公园东侧艺园观音殿内。心经碑,为唐代异僧道松所书,碑原嵌砌在乾明广福禅寺弥勒殿大铁佛神龛后墙壁间,于明万历年间毁于大火,今碑为清嘉庆三年(1798)照摹本重刻,现保存在江阴市城区中山公园东侧艺园观音殿内,嵌砌于北壁间。该碑由6块长方形大青石拼组而成,通高2.87米,宽5.12米,上刻《般若波罗密多心经》一卷,计279字,分13行坚刻,字体为狂草,笔走龙蛇,气势恢宏,结构严谨…[详细]

据传泰伯是周太王长子,因太王欲立幼子季历,与弟仲雍同避江南,成为吴国之君。死后葬于鸿山。鸿山又名古皇山,故此墓亦称吴王墩、皇陵。墓在山南麓,依山建造。上面是坟冢,平面圆形,直径约3米余,周围筑青石块护墙,顶部用土覆盖,高约2米多。前有石望柱一对,各雕石狮一只。向下是四角攒尖式的四棱碑,正面刻”泰伯墓”三个篆体大字;其侧有泰伯墓碑记两块,一是明弘冶十四年(1501年)立,一为明天启三年(1623年)…[详细]

仲雍墓在城区北门大街西侧的虞山东岭之上,墓坐西朝东。四周巨石嵯峨,古柏林立,整个墓区占地约2160平方米。墓冢封土直径4.5米,高约2米,外设罗城和拜台,内竖明、清间所立“商逸民虞仲周公墓”等碑刻三通。墓道沿山势曲折而下,长达400多米。自北门大街上山,依次有清乾隆年间所建四柱三间冲天式石坊三座。在第三座石坊前构筑了两座对称的石亭和瞻仰草坪。仲雍,又称虞仲,史传为陕西凤翔人,商末周太王次子,因太王…[详细]

言子墓,在常熟市虞山东麓。言子(前506—前443),名偃,字子游,春秋时吴国人,孔子的学生。为“七十二贤人”之一。他擅长文学,曾为武城宰,对发展东南地区的文化教育,起过积极的推动作用。后世一直尊他为“南方夫子”。原墓早已荒芜,直到宋端平三年(1236)常熟县令王爚才明文对言子墓进行保护,因此,现有的言子墓可能是一座纪念性墓葬。宋代修整的墓,经明弘治十年(1497)知县杨子器、嘉靖二十七年(154…[详细]

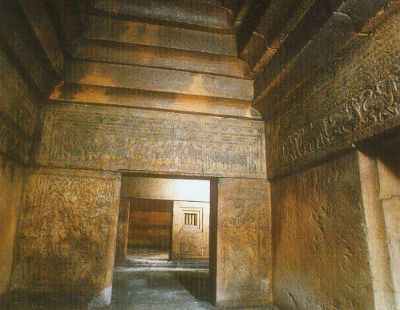

茅村汉画像石墓位于铜山茅村镇凤凰山东麓。茅村镇紧靠104国道,市区有多条公交线路可达,交通便利,相邻景点有国家级重点文物保护单位北洞山汉墓。茅村汉画像石墓建于东汉灵帝熹平四年(公元175年),墓主有待考证。坐西朝东,墓前有青石砌筑的近10米的墓道,由两扇石制的墓门封堵。墓内分为前、中、后三主室。南边有一个回廊及北部四个侧室,各室之间有门道相通,中、后室之间设直棂窗。墓室东西全长10.4米,南北宽6…[详细]

楚王山汉墓群位于徐州市西10公里铜山县夹河乡大刘庄村南的楚王山北坡,墓群东西排列,现存5座。1号墓为主要墓葬,座落的山体向北伸延的山头上,山头高约70米,顶有棕色夯筑封土,高约8米,呈南北向的长方台,长43米,宽5米。墓道位于东侧的山腰部,高、宽各约2米,在墓门前向东伸延一条鱼脊状碎石堆,长约百米,为造墓时凿出石屑弃置而成。在封土南有一条人工开凿的东西沟,长约80米,宽约5米、深4米。当为防止山洪…[详细]

祭墩、竹墩、奤墩奤墩汉墓位于江苏省扬州市宝应县射阳湖镇射南村崔桥组。墩呈方形,南北长58米,东西宽60米,占地面积3480平方米,覆釡状,存高约3米,西北角因村民取土已缺损。封土墩上长满农作物,并有现代墓葬。在墩附近,曾采集到汉代陶片、瓦当等。奤墩汉墓为省级文物保护单位—九里一千墩汉墓群的重要组成部分,对研究射阳湖地区汉代文化具有一定的历史价值。…[详细]

南京南唐二陵位于祖堂山的西南麓,是南唐先主李弁的钦陵和他的儿子李憬的顺陵,若从远处综观群山,形如一条游龙,祖堂山乃龙首,南唐二陵正位于龙口位置,显然,这是精心选择的皇家风水宝地。 南唐二陵相互毗邻,东依红山,北靠白山,西临山谷,而南面是开阔的山坡地。南唐二陵二陵均系依山为陵,相距约100米。李弁及其皇后宋氏的合葬陵居东,称为钦陵,建于公元943年。李璟及其皇后钟氏的合葬陵居西,称为顺陵,建于公元…[详细]

王德墓,在南京中央门外燕子矶下庙。王德,字子华,南宋通远军熟羊砦人。早年入伍,在抗金战争中,威武骁勇,屡战屡胜。因其战功显赫,多次迁升,后任清远军节度使、建康府驻扎御前诸军都统制、浙东福建总管、荆南副都统制等职。绍兴二十五年(1155)卒于建康(今南京)。王德墓现存石碑一,碑额高0.92米、宽1.26米、厚O.33米、浮雕盘龙,下衬云纹,楷书“宋故赠检校少保王公神道碑”。碑身高2.14米、宽1.2…[详细]