各地旅游名胜推荐-旧居篇

1943年1月中旬,陕甘宁边区高级干部会议结束后,为了加强北线工作,中共中央西北局决定调关中地委书记习仲勋任绥德地委书记。习仲勋上任后,领导绥德分区军民继续坚持抗日民族统一战线,坚决贯彻党中央关于政权建设和经济建设的各项方针政策,并开展了整风运动、精兵简政、发展文化教育事业和全民大生产运动,取得了显著成绩。1943年清明节刚过,习仲勋书记在普遍调查的基础上,带领调查组进驻位于绥德县城西南10公里的…[详细]

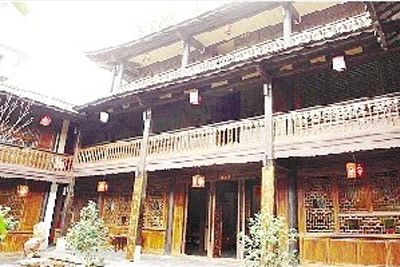

位于兴义市城南42公里处的泥凼乡。何应钦在兴义市泥凼的故居有两处:一处在风波弯,在风波弯的故居占地10余亩,依山势筑石为堡,房屋于堡内、石垣上设有炮口枪洞,遇有攻击,可依堡自守。石堡好像建在一条“回龙转向”的龙头之上,易守难攻,坚固沉稳。堡内建筑由正厅、两厢、花园、鱼池等构成。正厅面阔五间,长30米,硬山木结构,三层三重檐。门窗、柱础采用透浮相间的中国传统雕刻手法,刻制诸多栩栩如生的花鸟虫鱼、狮虎…[详细]

冷遹纪念馆位于丹徒区辛丰镇黄墟老街,原为冷遹先生旧居。占地面积为800平方米,建筑面积为550㎡,砖木结构,中西结合风格。冷遹早年追随孙中山参加辛亥革命,1945年7月1日与蔡元培等爱国进步人士赴延安,受到毛泽东主席的亲切接见。解放后,历任华东军政委员、江苏省副省长、省政协副主席等职。冷遹纪念馆馆名是由原中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清在2004年11月题写的。冷遹旧居始建于1917年(民国…[详细]

况场朱德旧居陈列馆位于四川省泸州市交区况场镇,是-护国战争时期驻泸州的旧居,占地15亩,建筑为清代民居,面积3000平方米,为四川省文物保护单位,1916年护国战争开始,-随蔡锷从去南入川,在泸州市郊与袁世凯军队展开决战,史称“护国之役”,袁世凯卒毙于护-一击之余,护国战争写进了中国近现代革命战争史的重要篇章,-在“护国之役”中立下辉煌的战功,袁世凯统治覆灭后,-升任靖-旅长驻节泸州近六年,为保地…[详细]

雷履泰旧居雷履泰旧居(第四批省保)时代:清雷履泰(1770——1849年),中国第一家票号——日昇昌创始人。故居为雷履泰中后期20余年长期居住和生活的地方。建于清嘉庆末年至道光初年。故居坐北朝南,主体建筑由东院、中院(惯称西院)、东偏院和西偏院等4座自成一体而又相互贯通的院落组成。占地3888平方米。中院(或称西院)是“故居”的主体,属平遥典型的“三截两院过道厅”院式格局。房舍建筑用材硕大,造型粗…[详细]

致德堂坐落于苏州市吴江区震泽镇塘中市,梅场街34号,与江南名宅——师俭堂隔荻塘斜相对望。兴筑于清宣统二年(1910),落成于民国元年(1912)。堂主徐簾青为震泽富商,开设米行、丝经行、竹行、寿器店等。清末,他积聚颇丰,为方便经营、生活起见,将米行、丝经行与住宅建于一处。民国年间,徐簾青年事已高,将家业传于其子徐子为。徐子为(1906—1958),青少年时随金松岑、章太炎研习古文,又就读于上海文学…[详细]

省级文物保护单位、市级红色旅游景点---吉鸿昌将军旧居,位于光山县城西8公里的城关镇胡围孜村。北有宁西铁路、叶罗高速公路、312国道,东有京九铁路、阿深高速公路,距京广铁路枢纽站信阳市90公里。吉鸿昌旧居原为裴氏祠堂,始建于民国七年,民国九年竣工。是当时的吉、长(吉林、长春)镇守使,将军府将军裴其勋亲自组织筹建的。建筑座北面南,二进18间,为一天井院落,内有回廊一周,有正殿和东西厢房,为砖木结构,…[详细]

位于达渝高速公路罗江入口处旁的张爱萍将军旧居已成为重要的爱国主义教育基地达州地灵人杰,英雄辈出,尤以通川区罗江镇最盛。“木有根,水有源。”张爱萍将军故居在今罗江镇高石村,先祖南宋末年即为当地望族。今北外镇青杠村明月龙王潭畔有明代将军墓,即是张家早期为国培养的栋梁明威将军张翼龙。张爱萍官至副总理、国务委员兼-长,其弟张灿明官司外交部副部长、最高人民检察院副检察长。尤其令人关注的是张灿明在任副部长期间…[详细]

蒋经国先生于1939年3月来到赣南,故居是1940年蒋经国主持兴建的仿俄式砖木结构建筑,面积为170多平方米,平面呈凸字形,鱼鳞板墙,板瓦屋面,该建筑保存完好,为赣州市文物保护单位蒋经国先生旧居,虎岗位于赣州市东北郊,原为一片黄土冈。蒋经国先生主政赣南时,于1943年6月在此创办了“中华儿童村”。儿童新村依山临水,建筑物错落排列有1公里长,村中儿童最多达1000多名,其中多为抗战时间无家可归的难童…[详细]

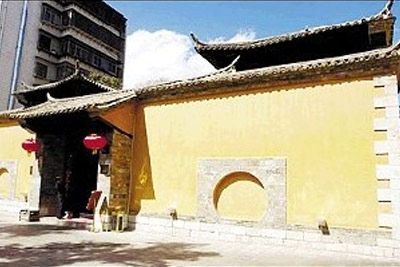

袁嘉谷旧居位于翠湖北路51号,建于1920年。建筑坐北朝南,土木结构,合院式建筑,占地面积510平方米,建筑面积756平方米。北面正房五间,明间和次间为三层,单檐歇山顶。梢间和其他三面皆为两层,硬山顶。各层朝天井方向均设走廊,一二层构成回廊。东侧厢房下部明间为门厅,二楼外侧有走廊。除东厢房下层明间外,各楼层明间设隔扇门6道,两侧均为木槛窗槛墙,传统中式做法,仅有外墙二楼对外开窗为半圆拱顶,有西式韵…[详细]

阿尔弗雷德·马歇尔(1842-1924)是19世纪末20世纪初的英国及至世界最著名的经济学家。1982年,马歇尔出生于英国伦敦区一个朴实的中产阶级家庭,从小接受他那极为严厉的、期望他儿子能成为一个牧师的父亲的教育。但他背叛了他父亲的意愿,去剑桥大学圣约翰学院学习数学并获得学士学位,并被选为圣约翰学院教学研究员。1877年由于他和玛丽.佩利——一个他过去的学生结婚,-辞职,因为当时牛津大学和剑桥大学…[详细]

塘边毛泽东旧居(含红四军三十一团团部旧址)位于江西省永新县沙市镇塘边村,它是一栋砖木结构的两层民居,属典型的清末民初建筑。它是井冈山革命遗址的重要组成部分。毛泽东率领红四军三十一团在塘边成功地开展了土地革命的试点工作,并在边界迅速得到推广,加快了井冈山革命根据地的建设步伐,对井冈山革命根据地的建设起到了重要作用,塘边土地革命的经验为制定我党第一个土地法——《井冈山土地法》奠定了基础。2000年被省…[详细]

翠湖北路3号王九龄旧居建盖于1925年。从前的门牌是翠湖东路25号。那时,王九龄刚从教育总长任上辞职归来。他买下了翠湖北岸上的一片沼泽地,填平后建盖了这幢住宅。王九龄旧居是一土木结构的传统四合五天井式宅院,占地400平方米,建筑面积552平方米。座北向南。坡面青瓦悬山顶。为了借南面翠湖之景,便于观赏,南面仅建了平房,其他三面均为二层楼房。北面正房稍高,明三暗五(间),两侧耳房皆为三间。与众不同的是…[详细]

《新华日报》社旧址位于武汉市江汉区民意一路大陆里4—6号。《新华日报》是全国抗日战争时期,中国共产党在国民党统治区唯一公开出版发行的综合性机关报。它是中国共产党在大后方坚持抗战,坚持团结,坚持进步的一面旗帜。1938年1月11日,《新华日报》几经中共中央代表团同国民党谈判的周折,冲破0-,在武汉正式创刊。社长潘梓年,经理熊瑾玎,总先后由华岗、吴克坚担任。报社初设于汉口成忠街53号,后迁至民意一路大…[详细]

胡志明旧居在华山南路南廊中段,现在的门牌是华山南路91、92号。坐南朝北,占地面积276平方米。砖木结构三层楼房,两面坡中式屋顶,面阔三间,临街外立面为西式做法,楼上每间均开条形窗,上层窗台底线连贯微凸,装饰简朴。下层为店铺,楼下设书店。二楼东面二间即为胡志明在昆明期间的居所之一。越南劳动党主席胡志明,在抗日战争期间多次来昆明从事抗日救亡活动。每次到时,少则二三个月,多则半年。由于当年政治风云莫测…[详细]

1921年10月,出席中共一大后回到湖南的毛泽东,创建了中共湖南支部,并亲自担任书记。由于安源位于江西、湖南两省交界处,当时安源工人运动归属于湖南党组织领导。为了贯彻党的一大决议,毛泽东于同年秋天来到安源开辟工人运动。毛泽东当时的公开身份是湖南第一师范学校教员、一师附小主事(相当于校长)。他利用这个公开身份,以走亲访友、参观访问、推广平民教育的名义,来安源考察,住在八方井四十-。这栋房子是萍乡煤矿…[详细]

1939年蒋经国到赣南后,在此建立官邸,从1940年至1945年,他和妻子--都住在这里。来过这里的还有白崇禧以及蒋经国的弟弟蒋纬国。官邸依山傍水,环境优美。这是按照西方建筑的特色建造的一个小别墅,院内白玉兰是1941年蒋经国先生亲手种的。旧居内有一块“有功文教”的木匾,是蒋经国先生书赠给江西安远县欧阳振先生的,欧阳振因为捐款一万元,修建了安远中学,蒋经国觉得他慷慨可风,所以就题写出了这块匾赠给他…[详细]

桥头江家——毛泽东水口旧居位于株洲市炎陵县水口镇水口村桥头江家组。1927年9月29日,毛泽东率领秋收起义部队抵达三湾,进行了著名的三湾改编。将1个师3个团缩编为一个团,在军队内部成立士兵委员会,并提出把党的支部建在连上,建立党的各级组织和党代表制度,营以上建立党委,全军由党的前敌委员会统一指挥,从而确立了党对军队的绝对领导。接着于10月3日,在宁冈左城召开前委扩大会议,总结秋收起义的经验教训,讨…[详细]

王士珍旧居王士珍是我国近代史上的著名人物,曾与段祺瑞、冯国璋并称为“北洋三杰”,时称“王龙、段虎、冯豹”。先后任晚清陆军大臣、民国初期的陆军总长、国务总理等职,并获德威上将军称号。王士珍与近代史上的众多历史事件紧密相关,曾以北洋元老的身份多次调停各系军阀之争,使北京免遭战争的灾难。1930年7月1日在北京病逝。王士珍旧居建于1912年,为民国时期北方典型的四合院。坐落在正定城内中山西路北侧,原分东…[详细]

邓小平同志劳动旧址,位于江西省南昌市和新建县。1969年10月,那是在“十年--”的岁月里,受到错误批判的邓小平和夫人卓琳被秘密送到江西省新建县,住进了南昌步兵学校“将军楼”(现南昌陆军学院一号楼)。此后,邓小平夫妇每天步行20多分钟,从住地来到当时的新建县拖拉机修配厂参加劳动,用双脚在本没有路的地方走出了一条小道,被当地干部群众亲切地称为“邓小平小道”。1973年2月,邓小平恢复工作后,离开了工…[详细]