各地旅游名胜推荐-墓篇

龙生岗43号墓 位于先烈路龙生岗。1953年发掘。属东汉前期。墓上有残高约3米的封土。墓坑长方形,长6.2米、宽3.6米。坑底前低后高分成两级,椁室依坑形用大木条垒筑成两级,后部高起0.59米的一级是棺室,前面低下的一级有一块厚板横隔成前、后两半。前半是前室,后半是器物室,这种简化的两层造法,实为“假双层分室”的结构。椁门口两重封门。此墓为夫妻合葬墓,上层棺室中部用板隔成左右两室,右室为女性,漆木…[详细]

韦邦相墓级别:县级重点文物保护单位地址:平南县上渡镇上石村石马屯西南面50米岭坡上简介:该墓位于平南县上渡镇上石村石马屯西南面50米处的岭坡上,为明嘉靖修正庶尹韦邦相墓,馒头形墓坐西北向东南,乾隆版《平南县志》命名为“邦相山”。墓外形为三合土结构,有坟珠、墓圈、拜台、神道、后土、墓碑,碑文尚可见;墓门外有神道,神道两旁各残存有石马(缺头)、石羊各一对(石底座),基本保存明朝的官阶墓葬特征。韦邦相后…[详细]

李瑞清,字仲麟,又称“梅庵”,别号清道人。是我国晚清著名书法家,又是字画鉴赏家。辛亥革命后离开南京,隐姓埋名,遁居沪上,黄冠舒服,自号“清道人”。晚年在沪滨以卖字鬻画为生。由于他在书法艺术的源流探讨上,有不少独特见解,因而声名大噪,求其书画者络绎不绝,拜题学艺者接踵而至,连日本书法界名人也多渡海谋求他的书画,他和当时我国另一位书法家曾熙(农髯)齐名,深得著名书法家吴昌硕的赞赏,已故书法家胡小石、国…[详细]

丁屯汉墓地位于盖州市东城街道办事处农民村,此村原名丁屯,故名。墓群分布在大清河北岸,占地面积93万平方米。 当地群众在基本建设和农事活动时,经常发现有砖、陶器、铜钱、刀币等。辽宁省博物馆曾于上世纪五十年代在这里清理过几座墓葬。1983年文物普查时,发现汉墓并出土大量随葬品。包括:彩绘陶奁、陶俑,陶罐、灶、仓、盆、釜及铜印、五铢钱等冥器和实用器。 陶器是汉墓中陪葬的大宗物品,除实用器外,冥器开始大量…[详细]

介绍 在武清县高村乡兰城村东,是一座中型砖室墓。由墓道、甬道、前室、中室、后室、耳室等部分组成,长14.7米。墓前立《汉故雁门太守鲜于君碑》。墓早年被盗,墓碑埋地下。 1972年发现墓碑。1977年清理墓葬,共获文物70余件。有能启合的铜薰炉,与铜镜放在一起的骨梳、骨篦、四系褐釉瓷罐、色彩鲜艳的漆耳杯等。随葬品中还有北方十分少见的早期瓷品,有一件高85公分、宽86公分的陶仓楼,制作十分精巧,再现…[详细]

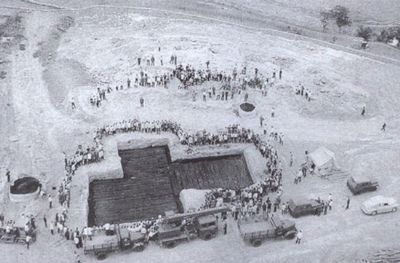

擂鼓墩古墓群位于随州市西北2.5公里。这里曾经是战国早期曾国君主曾侯乙墓所在地。古为隋国领地。该墓建在红砂岩坡之上,凿石为穴,墓室面积220平方米,深约20米。主棺分内外两层,全为彩绘。另发现殉葬棺21具,殉葬人多系13——25岁的青少年女性。随葬物品有礼乐器、兵器、车马器、金玉器、漆木竹器及竹简等达7000多种。钟、磐、鼓、瑟、琴、笙、箫、笛等乐器,种类繁多,排列有序,宛如一间古代乐厅。尤其是其…[详细]

孟表,字武达,是我国南北朝时代济北蛇邱人。他起初在南齐明帝时,任马头(今安徽寿县西北)太守,后归顺北魏,任南兖州(今山东兖州)刺史,赐谯县(今亳州)侯,镇守涡阳。涡阳即今蒙城。北魏皇兴二年(468年),魏军大举南进。夺取南齐淮北四州,建涡州涡阳县,治所在原山桑县城。后迁至蒙城涡河闸北的漆园故址。涡阳当时位于北魏与南齐边界,是两-事上的必争之地。南齐永泰元年(498年),齐派豫州(今河南汝南县)判史…[详细]

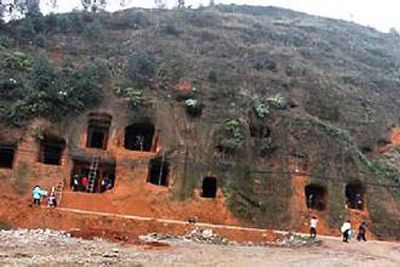

铁佛寺崖墓群位于安岳县自治乡铁佛村的铁佛寺山崖和祠堂坡四周,崖墓分布在哑子河大龙桥至祠堂坡长一公里的两边山崖上。铁佛寺崖墓群在祠堂坡有40座。墓葬结构多由墓道、甬道、墓室组成。墓室均为单室墓,墓顶多为弧形顶,有少数呈人字顶。墓室长2~5米、宽2~3米、高1.8~2.2米,均有短甬道,甬道深0.5~1.2米,高1.2~1.5米,宽0.8~1.5米。墓道视地形长短不一,有不少墓的甬道两旁、墓室有石刻画…[详细]

徐霞客墓在徐霞客镇马镇南旸岐村东首。徐霞客(1587年1月5日—1641年3月8日),名弘祖,字振之,号霞客,汉族,明朝南直隶江阴(今江苏江阴市)人。著名的地理学家、旅行家,中国地理名著《徐霞客游记》的作者。被称为“千古奇人”。其一生志在四方,不避风雨虎狼,与长风云雾为伴,以野果充饥,以清泉解渴。足迹遍历北京、河北、山东、河南、江苏、浙江、福建、山西、江西、湖南、广西、云南、贵州等16省,所到之处…[详细]

范祖禹墓 位于化州市河西狮子岭(石牛岗)南麓(今市人民医院北隅),坐北向南,背依龙冈盘石,面向钦廉驿道。明制土筑圆墓,用砖砌墓环,周长12.6米,墓碑高1.6米、宽0.95米。碑铭:“宋翰林学士范公之墓”明永乐十三年(1415年)立。碑座石龟,周围砖砌。墓前1米处砌砖壁一座。三门各高2.5米,门楣镌刻“范祖禹之墓”五个大字。左右联云:“马鬣仰遗风一代衣冠光岭峤”,“龙冈馀浩劫千年魂魄吊令威。”明…[详细]

周淡游墓,位于奉化市区锦屏山,1987年2月被奉化市人民政府公布为第三批市级文物保护单位。 周淡游(1882——1919年),奉化城里人,学名日宣,字淡游。和蒋介石是凤麓学堂的同学,并结为盟兄弟。1906年,他东渡日本,入东京警监学校,和吴兴陈其美是同学,通过陈的引见,周淡游认识了孙中山、黄兴、廖仲恺等革命党人,以后又由周的介绍,使蒋介石得识孙中山,加入同盟会。辛亥革命期间,跟陈英士在上海策划革…[详细]

万斯同墓,位于奉化市莼湖镇乌阳观山南麓。万斯同(1638——1702年),字季野,号石园,浙江鄞县人,是黄宗羲的学生,博通诸史,著作很多,为人重气节,轻名利,康熙十七年,被荐博学鸿儒科,力辞不就。次年受邀到北京,不署衔,不受俸,以布衣身份参加史局《明史》修撰工作。先后十九年,手订《明史稿》五百卷,创修史之特例,启浙东之史派,是我国著名历史学家。他的墓曾长期湮没无闻,清末才被当地人发现,于1937年…[详细]

于谦墓位于浙江省杭州市西湖区三台山麓。于谦(1398-1457),字廷益,号节庵,钱塘(今杭州)人。曾任监察御史,河南、山西巡抚。明正统十四年(1449年)“土木之变”后,升兵部尚书,拥立景帝,抗击瓦剌南侵,捍卫京师。景泰八年(1457年),英宗复位后被害,次年(1458年)归落于杭州三台山。明成化二年(1466),于谦冤案平反昭雪,明弘治二年(1489),明孝宗表彰其为国效忠的功绩,赐谥“肃愍”…[详细]

相皮乡乡石棺墓石棺墓,即:石板墓,又称石棺葬,是青铜时代藏东以横断山脉为中心的地区最有代表性的考古文化。研究石棺墓,对了解昌都藏族及其他藏缅语族民族的历史渊源、民族迁移、民族融合、民族关系等问题,有重要的意义。1978年——1979年,西藏自治区文管会、文化局先后两次在贡觉相皮乡,对相皮墓地进行了调查与复查。童恩正教授认为,这是一处“战国——西汉晚期”的遗址,即公元前3世纪到公元1世纪初叶,其年代…[详细]

于渊烈士墓年代:1949 类别:近现代重要史迹及代表性建筑公布时间:2012年8月15日地址:射洪县金华镇金华村简介:于渊烈士墓倾位于金华镇金华村1组金华山西坡,于渊(1895-1949) 四川射洪人,又名光藻,号邦齐。1914年后入泸州讲武堂第一期学习,1925年任万县城防兼宪兵司令,1926年率部抗击企图武力抢夺被扣英轮的英国军舰。同年加入中国共产党。1927年后任川军第二十一军刘湘部二师六…[详细]

【大庸古墓群】一作“四十八堆”,位于市内岩塌、大黄土包、三角坪、大庸桥、且住岗(原孟坪)一带,方圆约五平方公里。据<永定县乡士志》载:“四十八堆在孟坪,东西罗列,错落如星,高约丈余,圆径倍之,传为周赧王葬宫嫔处……又传为宋时征蛮屯驻为营,此遗址也。”今考其土堆移为砖室墓,其砖长35.5公分,宽16公分,上有五铢钱饰纹或五铢钱图案。墓封土堆一般高为5~6米,堆围达20余平方米。墓室共分三进,第一进为…[详细]

陈晓云烈士墓位于海曙区鄞江镇沿山村边家自然村西面,坐落在岙大里山的山麓,整体坐西南朝东北,占地面积64m2。该墓墓室成圆形,直径达3.06米,底部用石块砌成,上部用水泥浇筑而成。墓碑分上下两部分,上端刻着“陈晓云烈士之墓”,上款:1975年5月,下款:毛君谨君。墓碑的下端刻着“这里安息着边元仁陈继芳”,落款“中华民国三十二年五月”。 陈晓云(1910-1944),女,原名陈素英,又名陈继芳,慈溪…[详细]

旱滩坡墓群位于武威市凉州区西南沿祁连山北麓的台地上,跨柏树、松树、西营3乡镇,面积2000万平方米。 1972年发现,1975年、1984年武威地区文物部门先后进行了发掘、清理。1985年,甘肃省文物考古研究所进行了发掘。墓葬时代分别为东汉、魏晋、十六国前凉等。汉墓部分地表无封土,部分有圆形小土堆。大部分为带有斜坡墓道的土洞墓,砖墓较少。汉墓中1972年曾出土医药汉简92枚(即“武威医简”),19…[详细]

先烈路33号墓 位于沙河顶十九路军坟园西南。195年发掘。地面有封土,呈长圆形,东西长约20米、南北长约18米、高5米。墓平面如两个“凸”字横排,由两个圆锥形凸顶的砖室组成,墓室半入地下,两室平面方形,圆锥形穹顶,长、宽各3.6米、高3.62米。甬道、后龛和过道均券顶。室内有砖砌棺床。此墓早期被盗,棺具人骨已朽。劫余的器物有150多件陶器,胎质坚致,有的挂釉匀薄,呈青白色,已近于瓷器。品类除了一般…[详细]