各地旅游名胜推荐-炮台篇

崎碌炮台崎碌炮台俗称为石炮台。位于广东省汕头市金平区崎碌街道。崎碌是汕头市的古地名,是我国目前保存较为完好、独立体面积最大的炮台,1989年,被定为第三批省级重点文物保护单位。清同治十三年(1874年)建,当时,潮州总兵方耀以“邻氛不净、潮海严防”为本,上奏清政府,准于自筹资金,在汕头崎碌(汕头港要冲)建筑三合土炮台一座。清光绪五年(1879年)竣工。炮-具建筑特色,环圆状带形墙体的城堡,墙体及台…[详细]

中坡炮台,位于福建省福州市马尾区马限山上,昭忠祠后山上。原来有三座为护卫船厂而设立的古炮台,即前坡(上坡)、中坡、后坡(下坡)三炮台;今前坡、后坡炮台已毁,仅余中坡炮台。沿昭忠祠旁的追思亭边的小石径登山,走228级便到山上中坡炮台边。中坡炮台,始建于1868年,在中法马江海战中曾起到阻击法军登陆的作用,后遭毁。战后,船政大臣裴荫森主持重建,用糯米汁拌三合土夯筑炮台地面,1888年建成,占地3800…[详细]

清 澄海 大莱芜炮台位于澄海市坝头镇之莱芜岛上。始建于清康熙五十六年(1717年),是清初潮州府的海防营汛。东至南澳岛的五屿水汛30海里,西至放鸡山水汛60海里,南至达濠水汛40海里,北至镇标右营水汛30海里。炮台面积1348平方米,原设火炮8门(已失)、营房27间(存残垣)、配水兵42名,属清兵防南澳镇澄海协左营。现炮台仍在,呈长方形,长52米、宽25.9米、高5米,外堞厚0.7米、内堞1.8米…[详细]

蟹山炮台位于广州市黄埔区鱼珠街港前路蟹山公园内。建于清光绪十一年(1885)夏,是中法战争结束之际两广总督张树声等奉旨为加强长洲要塞的防御力量而督造完成的。炮台尚存有巷门、巷道、藏兵洞、炮池等。巷门顶部已毁,仅存石门额以下部分,石门额阴刻“蟹山台”三字,上款阴刻“光绪十一年孟夏吉旦”一行小字,下款阴刻“钦命两广总督部堂张 钦命广东巡抚部院倪 记名总兵署广州协锐勇巴图鲁邓安邦督造 绘图监造同知…[详细]

地角古炮台现座落在距离大皇宫190米远的地角岭上。1884年侵略占领越南的法国军队在中越边境频频向我国发起挑衅,两广总督张之洞,判断法军有近窥北海钦州的意图,为此加强了中越边境防务。1885年协台奉命进驻北海,在冠头岭至乾体(乾江)一带修筑炮台。包括地角炮台在内的北海的5座炮台在1885年被清政府统一列入“连城要塞”范围抵御外来侵略。2005年“连城要塞”被列为国家文物保护单位。炮台布局地角炮台原…[详细]

白米瓮炮台周围当地人旧称“荷兰城”,由于荷兰据台时期就筑有堡垒之类的建筑,故白米瓮炮台也称“荷兰城炮台”;白米瓮炮台位于基隆港西边,坐落在海拔近70公尺的高地上,高地的两旁有小山,形成天然的屏障,为港口西岸的第一道防御防线。白米瓮炮台为一字排开的配置,由左而右为指挥所、四个炮座、观测台一字并列面对海上,乃台湾现存炮台中唯一的形制,究其原因乃因地形上依恃在两座小山丘间,可阻挡来自侧边的攻击,而两旁的…[详细]

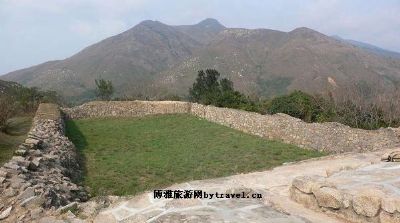

东涌炮台是香港以前的一个炮台阵地,位于新界大屿山东涌下岭皮村,现时已被列入香港法定古迹。东涌炮台在清代称为东涌所城,为大鹏右营的水师总部。炮台入口之花岗石额刻有道光十二年(1832年)字样,当为建造年代。自新界在1898年租借给英国,清兵自炮台撤退后,炮台先用作警署,后用作华英中学校舍、东涌乡事委员会及东涌公立学校。东涌炮台现址面积为70乘80米,现时仍现存6门大炮,置于花岗石及水泥的基座上,有铸…[详细]

蛇山,头枕长江边,尾过小东门,横贯武昌城。自古以来,为兵家必争之地。蛇山炮台遗址位于武昌首义公园内,1993年在蛇山山脊中部修复。它分上下两层,均呈圆形,直径约25米。第一层是作战人员出入的安全通道隐蔽层,直径约5米。第二层是炮台。站在炮台最高处,武昌城一览无余。炮台墙体上镌刻着“首义炮台”4字,四周用仿古红方砖砌成,有垛口,中间地面平铺青石板。炮台边沿上依次排列着5门山炮(复制品)。蛇山炮台醒目…[详细]

东涌炮台又称为东涌所城或东涌寨城,是香港以前的一个炮台阵地,位于新界大屿山东涌下岭皮村,现在已被列入香港法定古迹。清朝道光年间,为了阻止鸦片贸易和海盗侵略,当时的清朝水师把附近的大鹏营升为大鹏协,下设左右二营,总部及左营设于深圳的大鹏所城,而右营则是驻在新建的东涌所城,落成于1832年,设有6门大炮,以控制海面交通。后来在香港日治时期,炮台曾被日军重建。几经历史变迁,炮台所在地于1979年8月24…[详细]

北塔山古炮台位于青河县阿热勒托别乡境内,东距中蒙边界68号界桩13千米,东南为北塔山。西面6千米为大红山,西北部8千米,即可见阿曼铁山。地理坐标北纬45°44′35″、东经90°18′23″,海拔1290米。有旧216沙石路国道相通,交通较为便利。古炮台周围常有鹅喉羚、雪豹、狼、狐狸等出没。炮台东面有一处泉水,水草丰茂。炮台所在地叫达布逊,在4个山包上均有房屋的遗迹。南部的遗迹最高、最大,为4个建…[详细]

车歪炮台 原名大黄滘炮台。位于广州市南石头附近珠江中流的龟岗岛上,距白鹅潭水路约10里。岛的面积不大,地势险要,水道南通香山(今中山),东南通黄埔,为商船、军舰从珠江南航道进入广州的必经之地。船从虎门到岛前,必须转舵通过,船体侧露于炮台前,故此俗称车(舵车)歪炮台。 炮台建于嘉庆二十二年(1817年)十二月,由两广总督阮元会同巡抚陈若霖奏准添建。安装大炮22门。炮池向东南,为灰沙三合土结构,现有护…[详细]

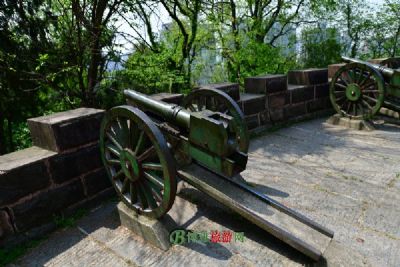

介 绍 座落在大三巴牌坊侧的大炮台又名圣保罗炮台、中央炮台、大三巴炮。建于1617 至 1626 年间,属圣保禄学院和圣保禄教堂的一部分。大炮台上的古炮在 1622 年抵御荷兰人的入侵时,发挥了重要的作用。大炮台曾是总督官邸。1835 年的一场大火烧毁了大炮台上的所有建筑和圣保禄学院,圣保禄教堂被烧得只剩下前壁,即今日的大三巴牌坊。 大炮台上有大片空地已建成花园,绿草如茵,古木参天,古炮雄距于…[详细]

分流炮台史籍中又名鸡翼角炮台、大屿山炮台或石笋炮台,位于香港新界大屿山西南端分流半岛的70米高地上,面积约966平方米。有一些学者认为此炮台初建于明代以防御海盗,但亦有人认为是建于清代以打击0鸦片的商人,无论如何,分流炮台已确认为是香港最早建成的炮台。在被杂草覆盖多年后,港英政府于1981年宣布分流炮台为法定古迹,并展开了一共两期的修缮工作。隶属于驻扎大屿山北面的大鹏协水师右营的分流炮台相传起初布…[详细]

河渡炮台位于汕头市达濠镇南,河渡村西侧的门嘴山上。河渡,也名河渡口,河渡门,为达濠出海口,为商船停泊之地。也为海防要地。清康熙五十六年(1717年),两广总督杨琳奏准在此筑建炮台。炮台方向南偏东南。全部用贝灰夯筑,建筑结构至今尚完好。墙体、垛顶以及垛顶人行道、平台还保留原来面貌。墙体自地面至垛顶高度为3.8米,墙厚1.8米,垛墙高1.2米、厚0.5米。炮台的门斗采用花岗岩石制作。门高1.9米、宽1…[详细]

介绍 西索罗炮台原是1880年为保护进出新加坡港口的船只而修建的。二战期间,为抵抗日军,英军曾在此顽强固守。1942年2月15日英军向日本投降后,西索罗炮台成了囚禁军事与民事人员的战俘营中的一个组成部分。 当英军在1967年撤离新加坡时,把圣淘沙岛交还给新加坡政府。之后新加坡政府在1975把圣淘沙岛转交于圣淘沙岛发展机构管理,从而使西乐索炮台获得新生,成为旅游景点。 如今,它是新加坡唯一一个…[详细]

介 绍 郡岗炮台在端州区西北郊的郡岗,建于1920年,是肇罗阳镇守使林虎在肇庆所筑的七座炮台之一。炮台地处进入肇庆的陆路要冲,与龟顶山炮台遥相呼应,共同控制该地段。 炮台指挥部建在岗顶西麓,以坑道连结于母堡,并以总长560米堑壕连结外围的西、北、东面的暗堡,组成既能整体配合、各个工事又能单独作战的防御结构。炮台指挥部(母堡)平面圆形,直径4.5米,高1.9米。堡内北面有五个枪眼,南面的进出口连…[详细]

白龙古炮台位于广西省防城港市江山半岛濒临海滨的四个小山包上,是江山半岛景区的重要组成部分,现为广西壮族自治区重点文物保护单位。自鸦片战争爆发后,中国闭关自守的大门被打开,西方列强不断入侵。清政府为了巩固海防,于光绪十三年(1887年)由两广总督张之洞亲自率部对东兴市的竹山、江平、白龙尾半岛进行勘察,并在白龙尾半岛的四个小山包上筑建了“白龙台”、“艮坑台”、“龙珍台”、“龙骧台”四座炮台,总称为“白…[详细]

南湾炮台南湾炮台,位于乍浦镇东南1公里的灯光山与西常山之岙,面临大海,气势雄伟。据民国十二年《平湖县续志》记载:“光绪二十年甲午中东一役,海军战败,南北震惊,沿海各省相率-,邑之乍浦镇为浙西第一门户,旧设营汛半已就裁,巡抚廖寿丰阅视各海口要隘,亲莅乍镇择险设防,当檄乍浦镇兼统领寅宇全军及嘉协水师营务处杨美胜添筑南湾炮台一座,秋间开工期年而成,安设阿姆斯脱郎洋炮一尊。沿海筑起长围扼要之处开挖地道,树…[详细]

四方炮台原名永康炮台,在广州城北越秀山蟠龙岗顶。顺治十年(1653年)建,是-战争的重要遗迹之一。因炮台呈四方形,故俗称“四方炮台”。炮台长宽约48、高7米。分外台和子台,设有大小炮22门,其中外台配炮13门,台中的子台配炮9门,是广州城防的更要据点。-战争爆发后,因清政府-无能,炮台被英国侵略军占据,并在此设英军司令部。广州北郊三元里等乡人民同仇敌忾,挥戈御侮,于1841年5月30日引四方炮台之…[详细]