各地旅游名胜推荐-石刻篇

中央坑摩崖石刻 (省级文物保护单位) 年代:春秋战国 公布时间:2005年3月16日中央坑摩崖石刻位于仙居县广度乡中央坑村五份头自然村和里厂自然村,刻于村边古道旁的石壁上,目前发现的有三处:1号石刻在五份头村西“菜园门口”左侧的石壁上,有石刻文字4个,其保存相当完好;2 号石刻在五份头村西“后门山”左侧的石壁上,有石刻文字6个,因风化严重,字迹模糊,但仍依稀可辩;3 号石刻在里厂自然村东古道右侧的…[详细]

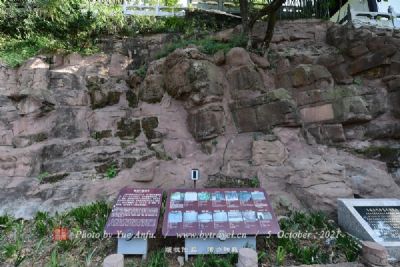

红军石刻标语。 1933年红军进入苍溪后,在县境石崖上、房壁石板和其它建筑物上刻标语530多条,宣传共产党的宗旨和各项方针、政策。1935年5月,红军撤离苍溪后,老百姓冒着生命危险,采取各种办法把部分石刻标语保存下来,不同内容的有一百多条。如《中国共产党十大政纲》和“共产党是工农穷人的政党”、“工农-”、“活捉田颂尧”、“打倒豪绅地主”、“打倒帝国主义,争取独立自由统一的苏维埃新中国”、“没收地主…[详细]

位于金刚座舍利宝塔后面的影壁上。为汉白玉石浅浮雕和线雕。直径144.5厘米,天球圆面以天北极为圆心,画出二十八宿赤经位置的经线,还有5个同心圆。由里向外为天北极圈、夏至因、天赤道圈、冬至因、天南极圈。与天赤道相交的另一个双线圈,表示黄道。全图刻恒星约270座,星数1570余颗。天球外面有4层注字的同心圆;最外层刻十二宫和十二生肖名称;第二层刻二十四节气名称;第三层外侧为黄道周天度数,内侧为赤道周天…[详细]

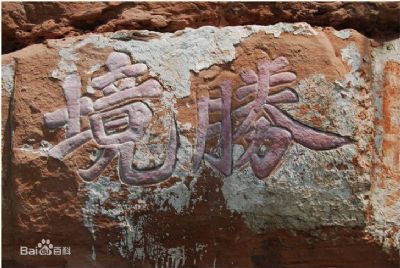

石室岩摩崖石刻位于广东省肇庆市端州区黄岗街道办事处七星岩景区(社区)石室岩内外,共有唐至现代石刻337题,其中唐4题,宋79题,元12题,明117题,清85题,民国6题,现代13题,不详21题。石室岩摩崖石刻分石室岩上山路、石室洞内外壁、石鼓壁、璇玑台等部分。主要分布于石室洞内外的石壁上。文体有诗、词、歌赋、散文、点题等;字体囊括篆、隶、楷、行、草;语言有汉文、外文。其中以刻于唐开元十五年李邕的《…[详细]

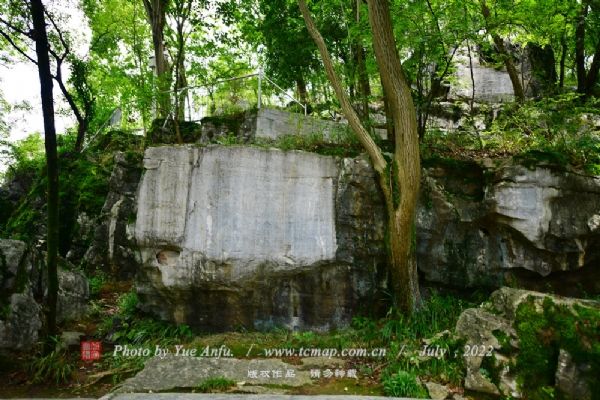

【顾渚山唐宋摩崖石刻】中唐大历年间,顾渚山产的紫笋茶、金沙泉列为贡品,皇帝对紫笋茶有特别的爱好,诏命湖州、常州刺史每年春季贡茶时到产区修贡,并建造贡茶院。自此连续作贡达80余年,引来了文人墨客,作诗、题字。故在顾渚山至今保留有摩崖石刻三组九处:湖州刺史杨汉公题于唐开成四年(839),南宋龙图阁直学士、湖州知府汪藻和知府韩允寅等三处。金山村白羊山一组,由湖州刺史袁高、于頔、杜牧题名石刻,分别题于唐兴…[详细]

秀屿青峰岩摩崖石刻位于东庄镇秀屿村。明代在此建园亭时所刻,共有12处,诗刻“盘陀一片石,埋光海水滨,跌坐窥明月,空山有几人。”刻分5行,每行4字,楷书,署款小字为“佘翔”题“飞云洞”三大字横刻,楷书。下款为“林琨章书”“食霞”石刻二大字,字径0.63米,“天风海涛”署款为“宋赵汝愚书”,无署款的崖刻有“试剑”“钓矶”“超然台”“读书台”“玉蟾”“枕流漱石”,鳌城山面海的南面山崖的大片石壁阴刻线条画…[详细]

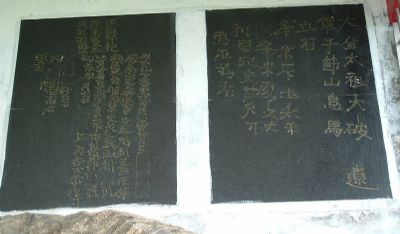

天飞山摩崖石刻位于苏仙区许家洞镇清泉村喻家寨。寨丹崖翠竹,红褐色的石壁叠垒森严的寨门,面临深谷的绝壁上留有40余块石刻。石刻最早见明代嘉靖丁已年,其中明代嘉靖丁已年冬莆田陈言书“南国奇游”、贵州高重题“云严霞蔚”、明代万历年桂林王建动、维扬徐标书“探奇处”、陈邦器“仁者寿”等历代题刻,楷、行、草、隶、篆各体书法均有,笔力遒劲,气势磅礴,字形大则如斗,细则如蝇,可谓“龙飞凤舞、气象万千”。喻家寨后山…[详细]

2003年以来,石鼓山上陆续发现了摩崖石刻,引起了国家的高度重视。自那时起,有关部门和文物专家对摩崖石刻进行了抢救和保护。据考证,石鼓山山体保留了较为完整的露天“摩崖石刻”。据统计,在面积约4000平方米的山体岩壁上以及朱陵后洞内外,保存有历代摩崖石刻40余处,其中唐刻3处,宋刻7处,元刻3处,清刻9处,年代不详刻石21处。许多石刻仍保存完好。这些石刻刻工精细,包括隶、楷、行、草等,书体繁多、流派…[详细]

隐仙洞摩崖石刻位于泾县榔桥镇马渡村倪家村名组的紫山上。为石灰岩溶洞,山脚下距徽河水面60-70㎝处有古栈道遗迹,该栈道即为泾县西南乡至旌德县境的古道。隐仙洞中央从洞顶倒悬下来一根直径约一米长三米多的石柱,离地不足半米,顶上根部有一块隆起,梢部渐细形状酷似男性生殖器,故当地人又称它为马石胯。相传不孕之人只要喝了石柱上滴下来的泉水,便可得子。洞外石壁上另有一处石穴,称为“女阴壁”,也是当地人生殖信仰的…[详细]

清—民国英德观音岩摩崖石刻观音岩是英德市城北二十里处北江边一个天然石灰岩溶洞,因洞中供养观音大士像而得名。洞高40多米,宽30多米,深125米。石壁上分布着63题摩崖石刻,其中字迹不清或残缺的19题,无纪年的11题,清代31题,民国2题。据史书记载,最早描写观音岩的题诗是宋代马伦的《摸鱼儿·游观音岩》。现发现有纪年的最早一题石刻是顺治15年(1658年)周的题刻,最晚一题石刻是民国二十二年(193…[详细]

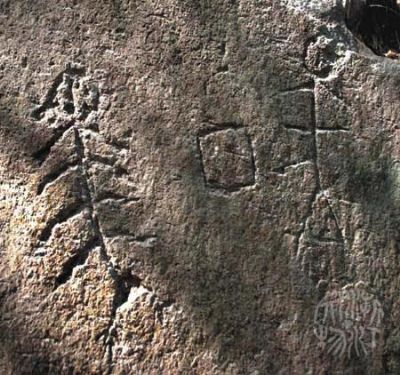

庆云女真摩崖石刻位于吉林省梅河口市区西南40公里的小杨乡庆云村的半截山的南坡,是我国仅存的几块女真石碑之一。摩崖石刻在距地表22米的半山腰一块凸出的砬石上,砬石从上到下有一道裂缝,将石壁劈成为两部分。西侧碑高约2米,宽1米,面向东南、东部刻有女真字,每行4-15字不等。左上凸起部分还有3行14个女真字。经专家孙进译释为“我文河台于收国二年五月五日、率领家族部落,集合至番安儿之源。擒获颇多,因此谋克…[详细]

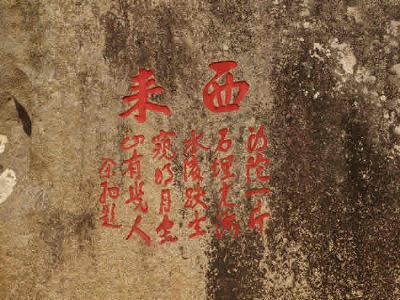

华严庵红军石刻标语,县级文物保护单位,位于江口镇新华街东段幸福路,分布在面宽9.65米,高3.9米,距地面1.5米高的石墙上。坐东南朝西北,1933年红四方面军入川解放江口镇,并建立了县苏维埃政府,在禹王宫石墙上刻下此标语,由于该石刻标语地处老街河边,下游修建电站常年被洪水淹没,1996年文管所将该标语整体搬迁至佛头山腰华严庵(红军馆广场)。标语正文内容为“拥护中华苏维埃共和国中央政府”落款:“西…[详细]

白云崖又称虎头崖,坐落在天柱山镇茶庄村林庄组。白云崖石刻利用天然石壁以刻文记事,或造像为主。运用单线阴刻、减地平刻、浅浮刻及沉刻等技法,创造出风格各异,生动多姿的石刻艺术品。字体包括篆、隶、楷等,书法严谨浑厚,疏密适宜。石刻内容广泛,涉及到宋、元、明、清等文人墨客及释子信士的题刻多达六处,其中以明代著名文学家李元阳的题刻占多。如“铁笛龛”,以及清乾隆年间张期愈题刻“超然物表”等。在白云崖半腰间原有…[详细]

报德祠石刻位于螺城镇西北社区科山上,时代为明。石刻存于科山报德祠。明万历三十九年(1611),惠安士绅为报答御史刘望海为惠安百姓蠲免租赋之功,集资为其塑生像、建生祠,并立碑颂其德。报德祠石刻包括:报德门匾一方、刘望海石生像一尊、颂德碑两方、石狮一对,均为明代遗存。刘望海石像穿戴官服官帽,端坐捧笏,是刘望海生前原型。祠内保存两方碑刻,颂扬刘望海功绩,碑文分别为明代进士何乔远和惠安举人康士晋所撰。大门…[详细]

石堰幽寻石刻位于红安县杏花乡五云山村。明、清代石刻。在高3米的石壁上,从右至左分别凿出三个刻面。中部刻面高1.5米,宽0.2米,阴刻楷书“皇明万历岁次丙辰季冬耿建”;右部刻面高0.9米,宽0.45米,字迹风化,经清洗拓印,分析其内容为“石堰幽寻原系八景奉谕禁止以后不准毁坏如有毁坏此沟内石者同众公处沙平会同耿姓具”;左部刻面高0.85米,宽0.4米,阴刻楷书“咸丰三年众姓重修化主王道和”。该石刻记录…[详细]

吉山失考墓石刻位于江宁区谷里街道吉山社区,时代为明代。该处石刻原有龟跌,石碑各一,华表一对,石羊、石狮、石马、石人各一对,立于神道两侧,这些石刻均在20世纪50-60年代当地修建水库时被毁。现存石人一对,石马一匹,墓碑和墓志铭被砌于水库涵洞入口处。现存石刻武士完好无损,连底座通高3米,宽1.1米,厚0.8米,身穿刻有荆棘纹的铠甲,手持兵器。石马长3.2米,宽0.8米,高2.25米,体态丰腴,手法写…[详细]

北宋连州巾峰山摩崖石刻位于连州市连州镇东郊巾峰山麓。北宋熙宁元年(1068年)周濂溪游巾峰山题“廉泉之源”四字,高0.96米,宽4米。正书,字径0.75米。《粤东金石略》载文:“周子为广东提刑游巾山,刻‘廉泉之源’四字于石壁,结构朴拙而笔笔不苟,穆然有道气象,令人起敬。”周濂溪(1017~1073年),名敦颐,道州营道(今湖南道县)人。北宋哲学家,宋代程朱理学(即道学)的创始人。曾任大理寺丞,太子…[详细]

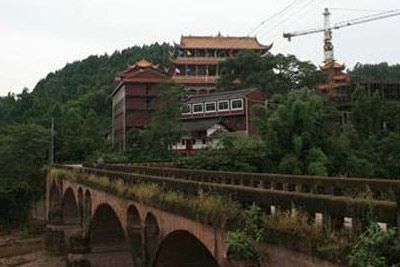

高洞庙及石刻年代:明、清类别:古建筑公布时间:2004年1月6日地址:四川省遂宁市蓬溪县明月镇高洞村简介:高洞庙位于明月镇高洞村,高洞庙现存正殿及僧房,建筑面积365平方米,正殿坐东朝西,素面台基用条石围砌,高0.7米,木结构,抬梁式梁架,九架梁用三柱,单檐歇山顶,上覆小青瓦,面阔三间13.6米,进深8.4米,通高7.15米,檐高3.9米,柱径0.41米,覆盆式柱础。僧房素面台基用条石围砌,高2米…[详细]

“四明山心”摩崖石刻位于宁波市海曙区章水镇字岩下村,原杖锡寺南面约1华里处。该摩崖石刻除了“四明山心”,四个隶体大字外,旁无落款,有关史书亦无其镌刻的确切年代的记载。。 镌“四明山心” 之石称“屏风岩”,该石高4.5米,阔1.95米,厚3.2米,东面直书“四明山心”,四个隶体大字,每字字径为0.66×0.57米,字间距离为0.1米。关于该摩崖石刻的镌刻时代,历来说法不一,明代诗人沈明臣有《四明…[详细]