各地旅游名胜推荐-石刻篇

位于白鹤泉西南、登临云麓峰石径的右侧,又名“御书亭”,今亭废石刻仍存,系山墙上嵌的一巨幅汉白玉石匾,高93厘米、宽2.88米,中刻楷书“印心石屋”四个大字,端庄朴雅,笔力遒劲。匾左刻“道光乙未秋月”,右刻“御笔”,“太子少保兵部尚书两江总督臣陶澍谨领恭摹”,正中上方刻有“道光之宝”的御玺篆章。周围装饰着二龙戏珠的花纹。据《岳麓书院续志》记载,印心石为安化资江石门潭水0产的一种名石。“印心”为佛家语…[详细]

泌阳县象河乡槐树李村西山南坡一块巨大的岩石下有一石窟,被当地群众称之为“风婆婆洞”。此洞高约2米、宽约1.5米、深约1.2米,洞内雕有佛像3尊,中间莲花座上端坐的“风婆婆”神态安祥,左右两侍者毕恭毕敬。“风婆婆”是中国古代神话中主风的神,春天,“风婆婆”教燕子唱歌,唱着唱着,柳条就绿了;夏天,“风婆婆”带着乌云散步,走着走着,就下雨了;秋天,“风婆婆”变了个魔术,变着变着,枫叶就红了;冬天,“风婆…[详细]

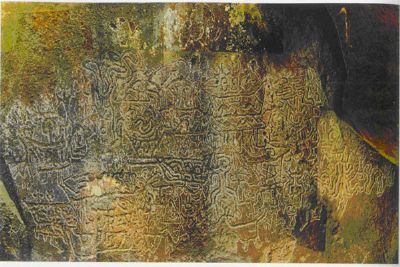

介 绍 位于高栏岛宝镜湾,于1989年10月被发现,共4处6幅,散布于海湾所在的山腰、山麓200米范围内,其中最大的一幅长5米、高3米。岩画阴刻于大块平整的石面上,图案密集而复杂,形状有船、波浪、龙蛇、舞蹈人等,经专家考证,是距今二三千年前青铜时代的产物,是南越先民生活的写照。在岩画附近的沙丘和山冈上采集到新石器时代晚期的陶片和石器,证明很早便有人类在此活动。此岩画为广东仅见,与中国北方、西南…[详细]

千唐志斋石刻位于中国中部河南省的新安县,是一处收藏有大量西晋(公元265~316年)至民国时期(公元1912~1949年)石刻的斋院。千唐志斋建于20世纪30年代初,是辛亥革命元老张钫自建园林的一部分。30年代初,张钫曾在洛阳地区广泛搜集历代的墓志石刻,并建斋收藏。斋内有走廊、天井和十五孔砖石窑洞,收集来的墓志石刻被嵌于壁间。共计藏有自西晋以来的历代墓志、石刻1400余件,其中唐代墓志达1185件…[详细]

城门山石刻造像位于仓山区城门镇城门村城门山巅飞来石,西南面500米为城门中心小学。该造像系于一块风动石下的础石上凿造佛龛,龛内有地藏王、泗州文佛、侍者等四尊浮雕造像,地藏结跏趺坐于莲座,手秉禅杖,高0.74米,宽0.41米,泗洲文佛高0.71米,宽0.34米,侍者高0.61米,0.19米。两边镌刻“绍兴壬午(1162)梁全造”等大字。在此块石头的台基上还刻有“元丰五年(1082)夏月初十日石”。1…[详细]

硖山口《慰农亭》及摩崖石刻位于凤台县城西南约3.5公里处的刘集乡山口村硖山口:古称硖石口,始于大禹治水时开凿的山峡,西硖古时建有禹王庙,又称淮河第一硖,古为据险屯兵之地,被历代兵家称为长淮津要,是淝水之战古战场之一,西硖石尚存淮上罕见的文物摩崖石刻,即公元1274年南宋夏松题石之《筑城记》,北侧50米处西硖之巅(现位于淮水中心80×40米孤岛)有清代光绪三年(1877年)修复的慰农亭。硖山口已于1…[详细]

马头山摩崖石刻位于连山县小三江镇南约五公里的马头山上。自明代以来马头山即为小三江各村壮民避乱之栖所,今山上尚遗存明清两代夯土为屋的颓墙断壁,既有碉楼,亦有村民的住房。建国后,在该山北坡山腰的一块大石壁上,发现有摩崖石刻,镌刻时间为清咸丰十一年(1861年),全文共261字,对陈金釭、(按:陈金釭的釭字有写为“刚”、“釭”,1964年在仁化县出土有陈金釭铭文的铁炮一门,“釭”字从“金”从“工”,据此…[详细]

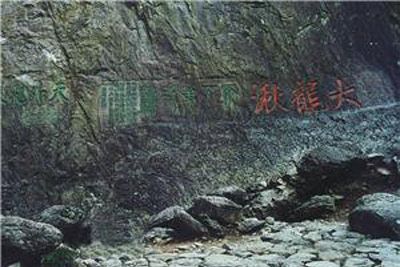

大龙湫摩崖石刻位于乐清市雁荡山。大龙湫为雁荡山“二灵一龙”三绝之一,历代名人慕名来游者络绎不绝。连云嶂今存摩崖28处,碑碣7方。属唐者1处、宋2处、明4处、清7处、民国15处、不明年代者6处。其著名者有:唐诗人杜审言(646-约708)“杜审言来此”题名,宋嘉祐间(1056-1063)两浙转运使张瑰“张瑰唐公游”题名,明嘉靖三十年(1551)浙江提学副使薛应旂“嘉靖辛亥十二月武进薛应旂到此”题名,…[详细]

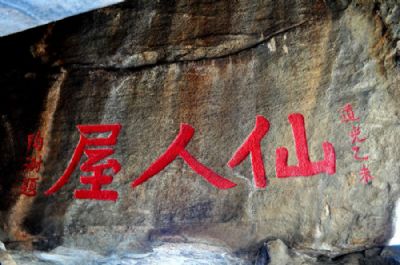

仙人屋一名“半半居”,又名“瓢崖洞”,位于连云区宿城乡万寿山南坡,洞内有门,有窗,有案,佳境天成,自古就是东海胜景之一。仙人屋石刻共有四处,镌于洞内外的石壁上。其中“仙人屋”、“玉女窗”题刻和“仙人屋”诗,刻于“道光乙未(1835年),为两江总督长沙陶澍题;“半半居”题勒为宿城法起寺住持裕通书。陶澍是我国近代史上著名的政治家、思想家和经济学家。他于道光乙未年间巡视云台,督办海运,整理盐政,仙人屋诗…[详细]

杨捷墓石刻位于天长市谕兴乡,时代为清。杨捷(1618—1700年),江苏宝应人,官为清光禄大夫昭武将军少保并太子太保督江南总兵。他戎马一生,屡建战功,死后赠少傅兼太子太傅。墓建于康熙二十四年(1685年),为一高大山丘,墓前有长400米、宽30米神道,神道西高东低,用砖铺砌,墓前有双牌坊、双碑亭、7对石象生,1对石柱,整个墓地气势壮观。墓前石刻造型优美,工艺精湛,具有较高的科学价值和艺术价值,属省…[详细]

花木场零星石刻为零星迁集的不同时代的石刻,分布于海曙区集士港镇双银村宁波一枝春花木公司内小公园卵石路中轴线二侧及其周围,分布如下:1、民国石狮:放于中轴线北侧前端楼屋的阶梯下,为民国墓架面翼子上的倒挂狮,通体圆雕。2、明代石虎一件:中轴线中间南侧,通体圆雕,为墓前石刻。3、明代石虎一件:位中轴线平台下(包括以下都在平台上,不再记述)南侧,通体圆雕,肚下镂空。4、明代石虎一对:中轴线对称二侧布局,通…[详细]

介 绍: 挂甲山石刻在山西吉县城南里许挂甲山。此地背依锦屏山,面临清水河,杨柳夹崖,拱桥如虹,景色优美。 据县志记载,唐尉迟敬德出征寓此,曾在锦屏已挂甲,更名挂甲出。也有传说唐太宗与秦琼奔赴长安,曾挂甲山巅,故名。隋开皇三年(公元583年)在山脚石崖上雕造佛像五区,每区二至三龛,龛人火焰式,龛内内多为一佛二菩萨,龛为座为覆莲瓣束腰须弥状,菩萨胁侍两侧。其中卧佛一龛,右手托腮,左膝徽曲,造型生…[详细]

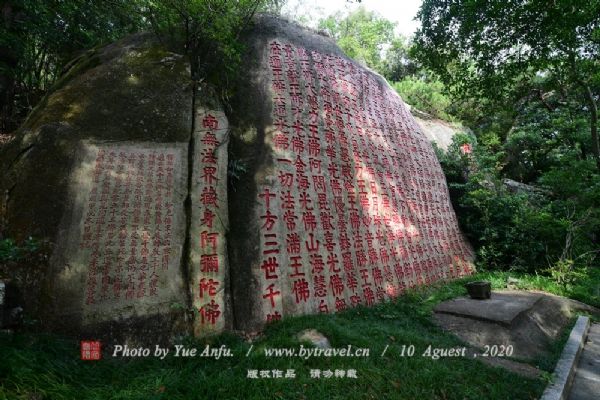

摩崖石刻 径山景区径山寺旁,有山路可达摩崖石刻处。:径山石刻原有十余处,现存5处。例如东径道上的“佛圣水”、“圣寿无疆”。“圣寿无疆”四字为1166年南宋孝宗游幸而刻,字体很大,约为45×50平方厘米,笔迹端庄.刚劲有力。 径山铁佛 径山景区径山寺钟楼之中。铁佛,明正统十一年(1446)铸,西方三圣三尊,躯高0.8米,肩宽0.4米,莲座高0.24米,宽0.7米。头顶高肉结,身披…[详细]

五丁开嶂石刻年代为中华民国二十三年(1934),位于凤凰街道广汕二路柯木塱村高塘工业区高塘石公园内的一块天然巨石的西北面。刻于1934年。巨石呈不规则蛋形,最长处约12米,最宽处约3米,最高处约4米,占地面积36平方米。上刻李扬敬题“五丁开嶂”等文字。该石刻记载了民国时期广州体育会以及道路建筑情况,有一定的史料价值。李扬敬,西南军政委员会主席、第一集团军第三军军长兼广东军政学校副校长。1950年去…[详细]

照镜石摩崖石刻位于郁南县罗旁镇罗旁水闸。照镜石又名黄鳝石,上刻“明嘉靖甲申十月十六日,布政使林富、按察副使徐文溥过此”24字。正楷阴刻,5行直书,每字约7厘米大。嘉靖甲申,即明嘉三年(1524年)。林富,福建莆田人,明弘治进士,曾任南京大理寺评事、广东、广西布政,官至右佥都御史,晚年辞官还乡。徐文溥,开化人,明正德进士,授给事中,历上疏言事。帝不听,遂引病去。世宗即位,起河南参议,迁广东副使。因多…[详细]

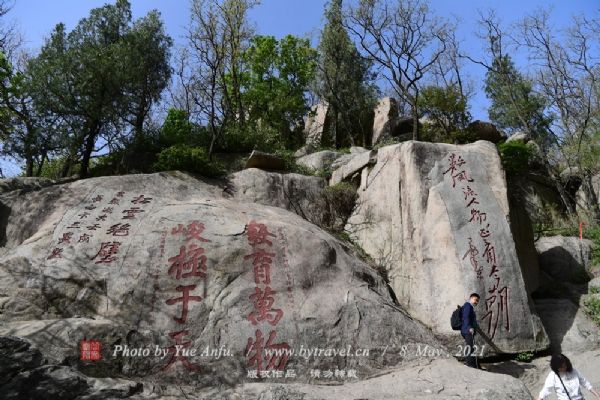

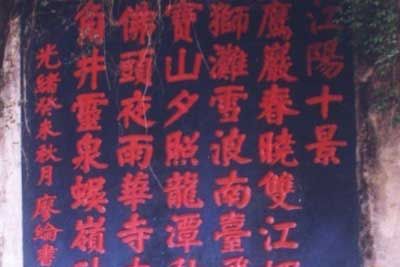

大石坎石刻位于江口镇小桥街社区居委会,坐北朝南,分布在高6.5米,宽4米,距地表2米的崖面上,竖排七列楷书阴刻《江阳十景》:“鹰岩春晓双江螺旋澌滩雪浪南台飞瀑 宝山夕照龙潭秋月佛头夜雨华寺木鱼角井灵泉蜈岭卧云”落款为: 光绪癸未年秋月廖伦书。每字宽0.35米,高0.38——0.42米,字距0.05——0.08米,行距0.08——0.1米;字幅面宽3.4米,高4.5米,面积15.3平方米。该石刻…[详细]

屠庸墓道位于鄞州区集仕港镇下庄村,2005年4月5日被公布为区级文物保护单位。屠庸墓道总长为420米,宽约8米,占地面积约3360平方米。墓及墓道分布于高程52.5米的山上平缓地段,墓坐西朝东,面向丘陵和旷野田地。屠庸墓及大部分墓道石刻,毁于解放初期的“大跃进”时期前后,目前只剩墓穴土台、水池、小桥、石马、汉白玉碑、鹅卵石路面等原物。从现存水池小桥情况看,它们的形制体量基本未变,从其周围发现的荷花…[详细]

真静书岩又称燕子摩崖石刻,是武胜八景之一,位于武胜县真静乡书岩村,距武胜县城约25公里。武胜县真静乡书岩村临河环岩的书岩始建于南宋,长210米,高3至6米,有从唐至清的书法名家篆、隶、楷、行、草各体10余幅、大小字600余个,各种体自有风格,刻工精湛细腻。1808年,真静书岩立有书岩特示牌,明令保护书岩,至今均保存完好。保护范围:燕子岩共长210米。石刻四周外延20米。建设控制地带:保护范围向北外…[详细]

介 绍 吴复墓石刻,在肥东县萧纡乡享堂任村。吴复随朱元璋南征北战,以功封安陆侯,追封黔国公,谕葬。墓面向太湖,背靠高岗。神道旁南北对立一组圆雕石刻。自东向西排列翁仲、狮、羊、马、华表各一对,均整块花岗石雕成。翁仲高2.4米,柱剑挺立,威严肃穆。工艺为镂空与浮雕结合,简繁相宜。马小耳,长鬃,背面浮雕连枝花,腹下镂空;左侧雕驭手,戴圆顶帽,着长皂服,穿布云鞋。驭手和马由整块巨石雕成。神道西有龟形碑座…[详细]