各地旅游名胜推荐-书院篇

辰冈位于湖南郴州兴宁(今属资兴),又名辰冈书堂。宋咸淳九年(1273),乡绅袁文敷创建于石山,“以馆其旗人之俊者”,设义庄以供费用。教学“大抵详于进取”,“以激励其族焉”,本“问辨乎义利之眼界,体认乎刚柔之善恶,克己去私,以复本然之天理”之旨,成就甚众,与曹氏所建“观澜”、焦氏所建“文峰”同称程水三书院。元至元三十年(1293)重建,设堂长掌教学、设掌庄管理经费。明洪武三十年(1397),族人给事…[详细]

福州鳌峰书院为康熙四十六年(1707年)巡抚张伯行建,址在今福建省福州市鼓楼区鳌峰坊福州教育学院附属第二小学,福州格致中学旁边。书院广置书籍,校刊55种儒家著作,添建120间书舍,后增为140间。书院内有花园和一口大荷池,周围还有假山、石洞、楼、亭、池、榭,一路夹植松、杉、竹、柳,环境幽美。康熙五十年(1711年),御赐“三山养秀”匾。雍正十一年(1733年),御赐帑金1000两。乾隆三年(173…[详细]

笔山书院,以书院所面对的兴义城南笔架山而得名,是今黔西南民族师范高等专科学校的前身,始建至今已近200年,历经清朝、中华民国、中华人民共和国三个历史时期。1905年,笔山书院转办高等小学堂,附设师范讲习所,后改为兴义简易师范学校(隶属于省立兴义中学)、兴义乡村师范学校。1926年改为兴义初级中学,1941年更名贵州省省立兴义中学。中华人民共和国成立后,省政府决定将原省立盘县师范学校迁往兴义笔山书院…[详细]

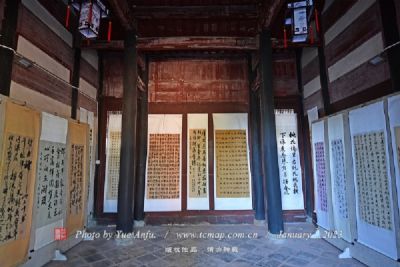

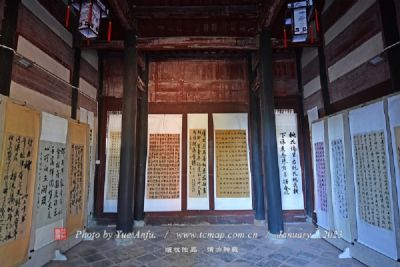

南溪书院位于尤溪县城南的公山之麓。省级文物保护单位,为朱熹诞生地。南宋建炎四年(1130年),朱熹诞生于此。嘉熙元年(1237年)此处修建起文公祠、韦斋祠、半亩方塘和尊道堂等建筑,祀朱家父子。后来宋理宗赐额“南溪书院”。元朝时分建二祠,明清后屡有修缮扩建。书院古朴庄严,建筑面积1000平方米,有韦斋祠、观书第、毓秀坊、毓秀亭等建筑。正堂当中立朱熹石膏塑像,两旁是朱子手书板联四幅:“读书起家之本和顺…[详细]

文昌书院位于湖南祁阳。明万历十二年(1584)(一作十六年),在天马山南麓(前临湘江),邑人、铜仁太守邓球倡建文昌塔于江滨,并建书院于塔前,故名。有石坊、讲堂等。塔前构厅事3楹,为诸生课业之所,日讲课,左右各1楹。前置3祠,一祀文昌神,一祀周敦颐、程灏、程颐,一祀前代寓贤与乡先达名流。又前为石坊,题曰“文昌书院”。集诸生日讲课其中。天启间,邑人陈朝鼐“误信形家邪说,倡众毁塔,而书院亦废”。清康熙九…[详细]

三潭书院坐落在凤凰县吉信镇之一山顶。主楼巍峨雄峙、飞檐翘角、雕梁画栋。落后是四合院,院中一天井,周围是画廊曲栏和课堂宿舍,前后对称,布局严谨。院内花木扶疏,幽静雅致;院外古柏参天,金桂飘香。 清同治十一年(1872)苗族乡绅吴自发(时任贵东兵备道)等捐白银8万两,筹建书院,命名新吾,同治十三年(1874)落成·光绪六年(1880),吴自发归里省亲,登院运眺,见山下万溶江形成三个碧潭,即更名为三潭书…[详细]

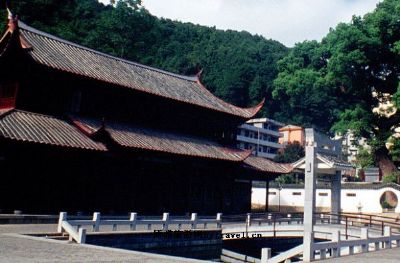

金鹗山孔子书院座落在岳阳金鹗山南麓翠绿丛中,始建于清光绪十年,1995年恢复重建。书院内建有藏书楼、讲学堂、孔圣堂、山长轩等。书院与藏书阁,是千百年前的高等学府与图书馆,曾伴着朗朗书声与淡淡墨香,成为文人学士们的向往之地。如今,站在金鹗书院那黝黑紧闭的大门前,大篆字体书写的“金鹗山孔子书院”的匾额已斑驳陆离,书院周围更是阒然无声,给人以沧桑瓦解、清凉冷落的悲伤。应该说,金鹗书院作为一个在岳阳历史上…[详细]

连璧书院位于湖南湘乡(今属娄底)。清乾隆十年(1745),知县张天如率邑绅彭华翥等倡建于望湘门之东,取庄子“以日月为连璧”之义,故名。每年仅支“学田修金20两,师生住斋者少”。嘉庆十八、十九年(1813—1814),邑绅议移建,“以基地构讼”未果。二十一年(1816),知县李世经重修。道光四年(1824),知县胡钧率邑绅迁建于观化门左侧,有门堂、斋舍、藏书楼、大成殿等,“规模之大乃更十倍”于前。道…[详细]

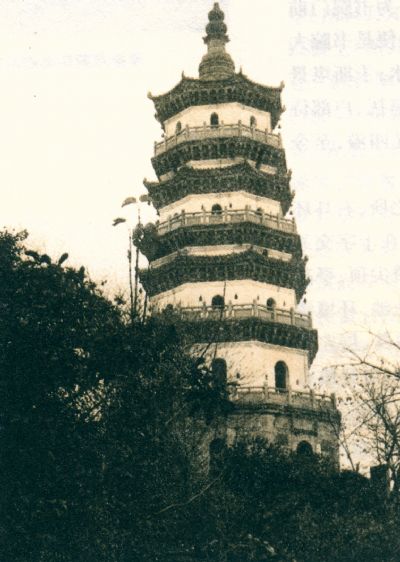

琼湖书院位于湖南龙阳(今属沅江)跑马岭周家湾。清乾隆十二年(1748)知县方廷机(一作方廷玑)率官绅建。东濒浩瀚洞庭,南望凌云塔,资水支流绕其前,背靠下琼湖,香炉山居其后,左有古木参天熊家山,右有坦道伸于橘园。山清水秀,橘柚飘香,渔舟唱晚,风景宜人。有讲堂、斋舍等80余间,集诸生讲学其中。嘉庆间学田增至150余亩。光绪间添置田亩,并修“学田院”,藏书增至2万余卷。初额定“沅学文童,岁科两试,皆取十…[详细]

“临江书院”在原昭化城内西街(现昭化中学),周围有牛头、去头、阴平、石匮诸山环绕,崇山峻岭,巍巍峨峨;更有清江、白水,渺然如带汇入嘉陵一江,山灵水秀,佳气葱郁。书院适建于西山之麓,仰望崇山峭壁,俯瞰江水波涛,故其名曰“临江书院”。乾隆三十八年(公元1773年)观察史查检堂先生过此,观其山色秀丽,水色涟清,更名“葱岭书院”,因地形、山势,嗣改“凤山书院”、“龙门书院”。知县程余庆于乾隆三年(公元17…[详细]

请见书院,仪封乡政府所在地,历史上曾流传孔子周游列国途经此处,当地乡绅、学士邀请孔子逗留讲学,并竖“请见夫子处”碑纪念。被清康熙皇帝誉为天下第一清官的张佰行,也在当地修建过请见书院,以弘扬儒家文化思想。随着时代的发展,当地党委政府为保护文化遗产、繁荣文化事业、挖掘本土文化资源、顺应群众的心愿、进一步弘扬传统文化、促进现代文明,在仪封乡竖孔子塑像,重建请见书院,以发挥中华民族优秀传统文化引领风尚、教…[详细]

育英书院位于深圳龙宫村,书院坐落于龙宫村西边、后为山、前有龙宫溪通过,东为村落,西为田畈。 陈仲良(1091——1153)于北宋末年,由新昌平湖迁居龙溪。后裔于明季始建宗祠,清初,由于族人枝繁,在村西再建新祠,名“崇德堂”。龙宫人重视教育,清初即建义塾于跃龙桥顶“文昌阁”。几经兴废,民国后期旧校舍容纳不了就读学生,迁至“崇德堂”,稍作改建,环境甚佳,名之“育英书院”。书院以东同时建有二座校舍,一座…[详细]

紫阳书院在武夷山五曲隐屏峰下。始建于宋淳熙十年(1183),称武夷精舍,南宋末年扩建,称紫阳书院,明正统年间改称朱文公祠。宋朝理学家朱熹曾在此讲学达十年。初建时有仁智堂、隐求斋、寒栖馆、晚对亭、铁笛亭等建筑物。现仅存止宿和隐求室的部分建筑。书院各处石壁上,留有许多诗文手迹,尢以朱熹亲笔题勒“游者如斯”和人陈省在晒布岩刻下的“壁立万仞”为著。武夷精舍在武夷山的隐屏山下,是南宋理学家朱熹于淳熙十年(1…[详细]

始建于北宋咸平元年(公元998年),在双镜村上镜开设庐陵(吉安市古称)最早的书院——新兴书院。由于书院的名气,外县学子纷至学读,永新学子刘沆青少年时也就读于此,后在北宋天圣年间(1030年)进士及第(第二名),皇佑年间(1053年)入相,书院因学子增多迁入彭氏宗祠,“新兴书院”人才济济,从宋朝至清朝科考的进士、举人、秀人120多人,皇帝敕封翰林以下学士的有22人,朝庭、州、府所赐的牌匾有36块,现…[详细]

罗峰书院市级文物保护单位。位于县城,前身是敷文书院.清道光初年县城贡生唐士柬捐银建修,院址下学(时县署左,今老干局宿舍楼),木瓦房一栋五间。书院建成,随即推举山长(书院掌教人),开科讲课授生。县儒学学官教谕、训导每月亦到院讲课。道光十六年(公元1835年),江苏嘉定举人冯子龄(绍彭)任知县,捐钱五百千文(每一千文为一吊),迁敷文书院于城东门之右山麓(今县中心幼儿园),并购置学田.收取租谷给养师生,…[详细]

萝洞书院位于张家界市桑植县官地坪镇东流坪村,建在一自然断陷的椭圆形泥底石壁洞内,四周绝壁,环护如城,高10余丈,方圆200余平方米,殿堂楼阁,均掩映其间,唯洞南右侧,凿有栈道与内相通。栈道左侧,沿线为条石栏杆和石雕花钵,名花芳草,争奇斗艳。沿栈道前行,穿一石洞,走出罩屋,便见一堂皇殿堂。殿堂上方的石壁上嵌有一块长5尺、宽2尺的匾,上 书“萝洞书院”4个大字。殿堂两旁有一楹联,左曰“萝经空山来游佳士…[详细]

慎斋书院 萁裘司马有家传,草阁风清亦洒然。种竹栽花留客醉,青林白石任君眠。桂冠靖节归衡岳,倒屣中郎着祖鞭。九踬公车皆不第,学参濂洛继高贤。 ——清 魏裔鲁 慎斋书院在城西门外雪庄(今已无此村),乃明衡山令魏谦光读书处。魏谦光字子观,号慎斋,明兵部右侍郎魏谦吉之兄,清相国魏裔介之高祖。他生平笃志嗜学,尝冬夜读书,以雪拭目。明嘉靖二十九年(公元1550年),任湖广衡山县令,为官清正廉明,后为衡山士…[详细]

莲池书院为雍正十一年(1733年)直隶总督李卫奉诏而建,莲池因书院而著名,书院因莲池园林秀美,聚引学子,弘扬教化而声播四方。莲池书院是清代直隶最高学府,是传播传统儒家文化,培育文品双馨的封建士人的官学化教育机构,深受清廷重视,乾隆皇帝四次莅临书院,赐匾题诗勉励师生。这里不仅名师荟萃,而且人才辈出。尹会一、张叙、汪师韩、章学诚、邵瑛、祁韵士、何秋涛、王振纲、黄彭年、张裕钊、吴汝纶等硕儒名家都曾执教于…[详细]

天门书院位于湖南大庸(今张家界市)三岔山乡水洋村天门山麓。清乾隆慈利拔贡皇甫如森在所纂嘉庆《慈利县志》中写道:“书院之名,肇于唐,盛于宋,而浸广于元明……旧邑有书院六:天门、聚奎、环溪并建于元代,清溪、月川、羊山建于明世。”元朝时永定属慈利辖,天门书院居慈利州六书院之首。书院多为民办,供奉文昌帝君,不供奉孔子;州学、县学称学庙或文庙、孔庙,系官办,供奉孔子,而不供奉文昌帝君。天门书院由隐士田希吕于…[详细]