各地旅游名胜推荐-书院篇

庵-院位于安丘市庵上镇西北10公里的城顶山前坡,相传为春秋时孔子弟子公冶长读书处,后人思念先贤,在此建公冶长祠,又在祠西建青云寺,时碑碣林立。后祠、寺俱废,碑碣仍立。为保护文物,1988年省拨款修复公冶长祠,寺仍废。 庵-院的正殿三间,内有公冶长塑像,东西耳房各一间,陈列着书画。院内碑亭内有明、清两代立的石碑,记载着修复公冶长祠的史实。经过当地人民多年植树造林,治理小流域,如今这里有万亩刺槐林…[详细]

金鹗书院位于湖南岳阳。书院所处金鹗山面洞庭湖而襟带邕湖及近郭诸山,湖光山色互相掩映,为“灵秀之区”。清道光间邑人吴敏树谋建书院于此,未果。据清光绪《湖南通志》载:清金鹗书院仿照白鹿洞书院规模建造,光绪十年(1884)知县刘邦华捐资倡建,光绪十一年(1885)竣工。《巴陵县志》载:“院仿鹿洞规模,筑石层累而上,山额旧有‘文昌亭’,茸而新之,与院之藏书楼相望。楼下为讲堂,两廊舍各二十有六,循右廊上,涉…[详细]

贵溪是南宋四大书院之一的“象山精舍”创建地。象山书院首创于南宋谆熙十四年(公元1187年),当时称作“象山精舍”。贵溪应天山“陵高而谷邃,林茂而泉清”,陆九渊登而乐之,乃建精舍居焉。学生也悄悄结庐其旁。早晨鸣鼓“揖升讲座”,从容授学。讲授五年,求学者超过数千人。当时已负盛名的理学家朱熹写信给陆九渊说:“闻象山垦辟架凿之功益有绪,来学者亦甚,恨不得一至其间观奇揽胜”。象山书院几经风霜,几经迁徙,直至…[详细]

梅花书院位于广陵路248号,为明清扬州书院唯一幸存者,现为省级文物保护单位。梅花书院初为嘉靖年间广储门外的湛公书院,雍正十二年(1734)盐商马曰琯独力重建,用今名;首任主事为桐城派文学大师姚鼐。咸丰年间毁于兵火。同治五年(1866)巡盐御史李宗羲移梅花书院于东关街疏理道巷口官房内,同治七年(1868)盐运使丁日昌迁至左卫街(广陵路)今址重建。现存大厅、两幢小楼及长廊,厅堂楠木架构,前沿有卷棚,东…[详细]

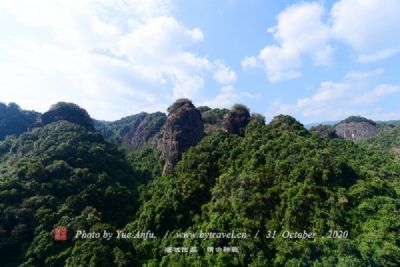

大朗书院越州文化千秋耀,浦水珠光万古流。客家文化与当地文化交相融合,成为千年的历史文明积淀。诞生在六万大山的南麓古越州厚重而灿烂的客家文化深深地吸引着我。追溯古越遗风、寻觅客家文化便成为我梦中的理想。一个偶然的机会,走进了浦北的客家文化村,客家人的历史、客家名人、客家民俗风情、客家生活起居、客家用品以及聚集了客家人文精华的戏曲等,让游人集中感受到客家文化的精彩。可是给我留下最深印象的还是那经历了风…[详细]

珠泉书院位于湖南嘉禾。清道光三年(1823),知县鄢翔捐俸倡建,以地临珠泉井,故名。有大门、前厅、讲堂、后厅及正谊、明德、修德、进业四斋。订有《珠泉书院条规》,聘“人品学问优崇者”为山长,“按期讲贯经史”。道光二十四年(1844),知县达麟兴增建珠泉亭,撰“逢人便说斯泉好;愧我无如此水清”联以警士。然其时学田甚少,“延师主讲,左支右绌”。咸丰七年(1857),知县袁慧业、陈仲国相继增置田亩,聘请山…[详细]

五个世纪前的明朝成化年间,就在培田这个小小的村落,七世祖吴祖宽伐木割草,盖了个“石头丘草堂”,聘请落魄秀才,教村里的几个孩子读书写字。“二公辑教椽可属,二三弟子读诗书”,可见当时的规模是非常小的,却是“开长连十三方书香之祖”。忠厚传家、诗书继世乃是客家教育的理想。后来,“石头丘草堂”就成为“南山书院”,扩大了建筑面积和生源,聘秀才、儒士为师,课程设置也逐步符合科举的要求。明朝正德年间,兵部尚书裴应…[详细]

莲峰书院又称忠贤祠,位于潮汕名胜迹地莲花峰风景区西北侧钟南山麓,坐北向南,座拥主峰莲花峰,背靠粤东名刹莲峰古寺,主体结构二厅二天井,纵30.2米、横12.9米,自明代创建以来,闻名远近,功能合二为一,既是纪念性祠堂,又是兴学育才的书院,为清代潮阳县四大书院之一,人们出于对文天祥丞相的敬仰和怀念,四百多年来多次对其维护修缮,是一处保护完好的明清古建筑。据清光绪甲申《潮阳县志》记载:“莲峰书院,在海门…[详细]

松风书院位于湖南益阳龙牙坪(今属桃江三堂街镇),距县城31公里,三面环山,一面临水,山清水秀,风景幽邃。宋代学士李贤创建,为其讲学之所。书院西200米处有千年古刹龙牙寺,背靠龙牙山(原名延祥山)。据考证,松风书院应在南宋建炎年间(1120—1130)创建,明清续建。清光绪三十一年(1905)8月改为学堂,民国元年(1911)改为“松风小学”,后迁三塘街三仙宫。现为“三堂镇中学”。书院为长方形四合院…[详细]

冠山书院冠山书院(第二批省保)时代:清、民国地址:平定县冠山镇后沟村西南冠山因其主峰形状似冠,并高冠于附近群山而得名。山间古刹相连,有资福寺、崇古书院、文昌阁(吕祖洞在其下)及夫子洞,人称“冠山书院”。建筑创建年代不详,据碑载,元至顺年间(1330—1332年)左丞相吕思诚重修并扩建,明、清两代多次修葺,现存建筑除夫子洞为明代所筑,余皆为清代晚期重建。资福寺为一单进四合院,占地面积1470平方米。…[详细]

光绪十七年,余西场大使唐汝峒上任初年,即奔走促成创立精进书院,聘任焕文任院长;院址暂设于任宅私塾。没功名的童生,每月几次,定期将文章呈送书院,让老师批改,下次再送文章时,将批改后的文章带回研读,疑难处,在书院当面请教。一次,任罕文公批改作业至深夜,灯花掉落,引燃书簿,并烧至板壁,幸家人赶来拍灭,才未成灾;现旧址正堂东边板壁、竖柱,仍留有烧焦痕迹。精进书院正堂,置一匾额,乃江苏督学院部龙为任寿母曹孺…[详细]

碧阳书院位于黟县碧阳镇,时代为清。古之黟县,自宋代以来,对教育非常重视,那“十户之村、不废颂读”的教育氛围,使人预感这块土地不可低估的前途。碧阳书院创建于明世宗嘉靖四十二年(1564年),地处有“白云深处仙境,桃花源里人家”之称的碧山之阳,故名。明嘉庆四十二年(1563年),就城南儒学原址扩建而成,明天启年间,为魏珰毁塌;崇祯年间,修复碧阳书院。清乾隆年间,县儒学复移城南旧址,撤碧阳书院。嘉庆十三…[详细]

河东书院藏书楼坐落在山西运城市区西北5公里的大渠乡政府后院。河东书院建于明正德九年(1514),后屡遭劫难,现仅存藏书楼。据县志记载,河东书院原占地30余亩,有学田40余亩,坐北朝南,沿中轴线向北,前有先门、仪门、讲经堂,堂前台阶上建有卷棚,台下栽松槐,东侧配崇义斋,西侧配远利斋。讲经堂北是五间的退思堂,堂东偏南是左曲房,堂西偏南是右曲房。过退思堂,为四教亭。过四教亭,即为藏书楼。楼上中间是祭祀三…[详细]

箴言书院位于湖南益阳瑶华山麓。清咸丰三年(1853),由邑人湖北巡抚胡林翼创建。胡林翼是当时的湘军领袖、湖北巡抚、清代中兴名臣。他为官清廉,非常重视对人才的培养,他认为“将欲弥天下之乱,终必自正学术培人才始”,故有心办学校。为选校址,据史料记载,胡林翼除了亲自前往益阳名山碧云峰(时称“小庐山)、桃江等地考察外,还派精通巫术的夏先范到各地勘察,夏复命曰:“十五里有石笋山,结阴穴富贵悠久,结阳穴可出词…[详细]

潕溪书院始建于明正德年间(1506—1521年),原名沅溪书院,由苗族教育家吴鹤创建。吴鹤是明代苗族儒士、教育家,湖南吉首(镇溪)人。曾随大思想家王阳明游学江西,为其著名弟子。耿直不阿,不乐仕途,拒官不就,坚持在乡里设馆办学,为唐宋以来苗族第一代汉文化知识分子。后人为其建祠立碑,开设沅溪书院以为纪念。清乾隆三年(1738年),乾州厅同知王玮在书院内设立义学,聘请常德龙阳举人龙升明讲学,高朋满座,人…[详细]

汨罗书院位于湖南湘阴(今属汨罗。书院地处玉笥山麓,前临汨水屈潭。以屈原曾柄而名,汉代有祠祀之。宋大中祥符间,乡人又建为书院。元延祐五年(1318),追封屈原为忠洁清烈公,祠称“忠洁清烈”,院亦更名“清烈”。后至元间,茶陵人张希辙曾任山长。明嘉靖间,知县戴嘉猷“叹正学之不明,而异端之足以惑世”,乃重建。清乾隆十九年(1754),汨罗庙“为湖水浸啮,垣瓦仅存,榱桶将圯”(《重修汨罗三间大夫祠记》),湘…[详细]

满朝荐书院原名满公祠,清道光年间乡民为纪念明代名臣满朝荐而复修,座落于麻阳兰里镇,距县城14公里。书院始建于明万历三十三年(公元1605年),距今将近400多年历史。因年久失修和大水冲毁,曾经先后3次修复。在锦江河畔,大仆祠傍水而立,雄伟壮观,这是三栋木质结构组成的古建筑群。满公祠由大门、戏台、过殿、正殿、后殿、厢房等几部分构成,整个建筑呈南北走向,四周有青砖砌成的封火砖墙,中间为天井,布局规整,…[详细]

茶陵东山书院位于株洲,创建于元代,是宋末元初湖广影响最大的三家书院之一,也是湖南元代最大的私家书院。创建人陈仁子,字同甫,号古迂,茶陵东山(今腰陂镇东山村)人,南宋咸淳十年(1274)中漕举第1名,授登士郎。5年后,南宋灭亡,元朝定鼎后,他屡拒朝廷征召,隐居东山,罄其家产,筑东山书院。此后聚众讲课授徒,著书立说,刻印图书。为元代著名私家刻书者之一,东山书院的刻书业为当时湖南第一家。茶陵东山书院是以…[详细]

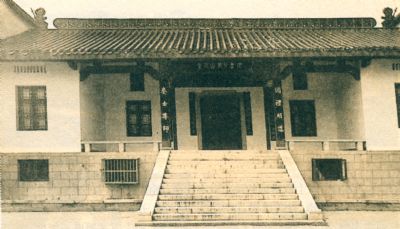

依仁书院位于印江民族中学图书馆两侧,是一座坐北向南的明代建筑物,开口式三合院,占地总面积近400平方米。整个院址东西宽20米,南北深19,5米,院内为二十世纪八九十年代的构形与装饰。2000年,印江民族中学60周年校庆,又将依仁书院全面修缮,讲堂五间开设展厅。正堂门额“依仁书院”,凸露四柱挂楹联匾,东西房各三间,院坝青石板铺就,踏步5级直登正堂门。院内阶檐成曲尺连通,石磉雕刻精致,油饰彩绘,雅致怡…[详细]