各地旅游名胜推荐-书院篇

同文书院位于江西九江。清同治六年(1867)美国传教士尔利陶理、吴恪矩等经清政府同意创建于城外土桥,命名为“埠阆小学”。后来随着学校规模的扩大,学校选择城内南门口甘棠湖畔为新校址,并取《中庸》“普天之下,车同轨,书同文”之意,定名为“同文书院”,为江西省第一所教会书校。教授内容除近代文化科学知识外,还注重宗教教育。1906年,校长库思飞在该地挖地基的时候,挖出三大坛唐开元古钱,他把这些古钱拿到美国…[详细]

横渠书院张载,北宋著名的思想家、哲学家、教育家、“关学”创始人。张载祠是张载的讲学之地。1992年被陕西省人民政府公布为省级文物保护单位重点文物保护单位。祠的前身为崇寿院,张载年少时在此读书,晚年隐居后,兴馆设教于此。他去世后,人们为了纪念他,将“崇寿院”改名为“横渠书院”。元元贞元年(1295),开始在横渠书院旧址上修建张载祠。元代泰定三年(1326),又在张载祠内恢复横渠书院,形成“后祠堂前书…[详细]

从开科取仕以来,和平出了137名进士,有进士之乡的美誉,这与已有千年历史的和平书院密切相关。现在我们看到的是通往和平书院的青石板路,许许多多的和平学子就是通过这条路成就了功名。和平书院始创于后唐,创始人黄峭(871年-953年)。唐时,黄峭之父从河南到邵武做官时,发现和平水向西流,非同一般,因此把家安置在和平。其子果真应证了和平风水好,十八岁考上进士,官至五代后唐工部侍郎。在朝做官时,黄峭最大的抱…[详细]

钟灵书院位于县城东南15公里的马街镇集市东面,现为马街小学校址。据《钟灵书院碑记》载:始建于清嘉庆四年(1799年)六月,光绪六月(1880年)绅首杨秉仁、王万清等联合众村重修,名钟灵书院。光绪末年改为两等小学堂,民国初年改为马街小学,取名萃山中学。钟灵书院座南向北,现存照壁一道,长27米,宽1.02米,高约6米,在照壁后26米处有清式七层斗拱建筑的山门一座,山门与其后面的讲堂、上堂及耳房、厢房浑…[详细]

精勤书院位于连云港市海州区板浦镇中正东街。建于清光绪二十五年(1899)。校友中名人辈出,在海内外有一定的知名度。精勤书院的创建者为时任海州正堂鲍毓东、淮北盐运使彭家骐以及中正场盐大使陈汝芬,院名取义于韩愈《进学解》:“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”。书院设在文昌宫,陈汝芬任第一任院长。抗日战争期间,精勤书院遭飞机轰炸,教室被毁,校产被洗劫。抗战胜利后恢复校舍,定名中正中心小学。1948年后,恢…[详细]

崂山书院,是青岛市委、市政府重点打造的文化旅游工程,项目占地400亩,是青岛旅游文化的一张世界级名片。崂山书院以底蕴深厚的崂山文化为支撑,深入发掘“海上名山、国学圣地、度假天堂”的品牌内涵。项目依托崂山旅游资源丰富和山、海、城优美的自然景观有序开发,是代表青岛的城市新名片,更是未来政要名人、国内外游客访青必到之地,是质变青岛的城市价值地标,让青岛更具厚度。崂山书院,在儒家、道家、佛家三者文化背景之…[详细]

据一份1984年编写的油印资料记载,金江书院“始建于公元一八七四年”。而据1994年版《浏阳县志》及其他资料记载,金江书院始建于清同治十一年即公元1872年,而且学校在拆旧礼堂时,在屋梁上找到一本1872年的旧历书,据此看来,书院应该是建于1872年了。而对于其创建也就是简简单单一句话:“由浏阳西乡汤、陈、邱、娄四姓(乡绅)为首捐资兴建。”当时书院聘有讲师,每旬三、八两日讲学,讲学内容为经义(四书…[详细]

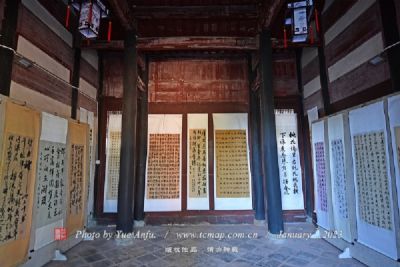

新会书院位于南宁市解放路42号,坐北朝南,为广东新会县人士集资兴建,始建于清乾隆初年,重修于道光二十三年(1843),现址长55米,宽20米,原有三殿两廊一阁,现存三殿两廊,为南宁市保存最好的古代建筑。被列为自治区级文物保护单位。该书院平面呈长方形,分前、中、后三殿,殿与殿之间以天井分隔,后天井两侧设走廊,布局严谨,采光充足。殿面通宽 14 .2米,总进深 55. 2米,各殿通高 9米,单檐硬山式…[详细]

聚奎书院,位于重庆江津区白沙镇黑石山,是重庆市保存最完整的的书院园林建筑,始建于光绪六年(1880)。正中为讲学厅,后为孔子堂,两侧为学生自习室,周围为教师住所。教学除授“四书”、“五经”、《春秋三传》、《孝经》外,还课以《汉四史》、《方舆纪要》、《文献通考》等。白屋诗人吴芳吉曾就读于此,辛亥革命烈士卞鼐曾为学生。光绪三十一年(1905)改为聚奎学堂。民国后相继建立小学、初级中学、高级中学。抗战后…[详细]

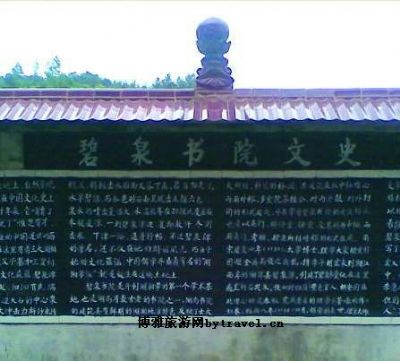

碧泉书院位于湘潭西南的隐山,隐山群峰连绵,其间有小山名曰盘屈石山,高约百米许。山下有泉,其色湛蓝澄碧,既非天光倒影,又非草树回映,乃此泉自具之色。人们因其颜色而呼之为“碧泉”,或曰“碧泉潭”。南宋建炎四年(1130),太学博士、理学大家胡安国因避金兵南侵之乱,携季子胡宏来此,创建了碧泉书堂。他在这里遍置竹石花木,使之四时恒荫,景色宜人。绍兴八年(1138)四月,胡安国去世,理学大师、文学大家胡宏子…[详细]

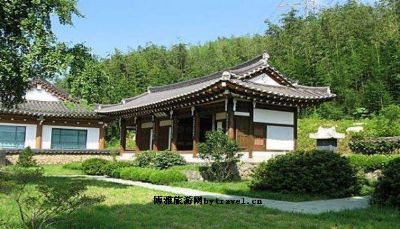

鹿洞书院坐落在韩国大邱广域市达城郡嘉昌面友鹿里585-1号,最早是由此地的儒林们于正祖13年(公元1789年)集资修建的舍院,正祖18年(1794年)竣工,但高宗元年(1864年)因大院君的封拆书院之令而被拆毁。高宗22年(公元1885),岭南儒林与金氏文宗又共同将书院再建,1971年受到国库的援建,移至到了现在的位置。鹿洞书院内到处清幽宁静,各种遗存至今的建筑在花草树木的陪衬下更加显得古色古香,…[详细]

衢州书院位于衢州市柯城区府山街道,年代为清。衢州书院始创于清康熙四十七年(1708年),由当时衢城名士、雍正元年举人吴士纪所建,初名修文,后经多次毁废重修。现存书院位于衢州市区小西门,为清代建筑。书院坐北朝南,占地面积约850平方米,平面呈纵长方形,从南至北依次为大门、前厅、后厅和楼房。前后厅之间有天井,两侧有厢房和走廊,后厅与楼房之间亦有天井。前后两厅为教学空间,通面宽均为24米,通进深均约8米…[详细]

莲溪书院位于秣陵镇城区内。莲溪书院是原项城县清乾隆年间所创立的县内最高学府,(今老城高中校址)。据清宣统三年《项城县志》载:“清乾隆二十五年(1761)因原虹阳书院渐圮,地址低洼狭小,知县梁作文为兴学育才,在城西南隅兴建此院。占地5000平方米,有讲堂、习房、号房等七八十间”。“县之有书院也与乡学并重,凡乡之秀美而文者,自成人以及小子咸得攻诗书习礼乐,交相鼓励于其中。”“书院以莲溪命名者,缘虹河旧…[详细]

鹿门书院座落在风光旖旎的芦峰山麗,此地因古木参天时时得闻鹿鸣之声,故称“鹿门”。书院创始于南宋淳熙元年(1174),现存建筑为清嘉庆五年重修,这是一座四合式楼台建筑,底层为石砌台基,南、北两面各建一个拱劵洞,中间是正方形的天井,台基之上构建木结构房屋,四面相向回廊相通。“鹿门书院”系南宋理学家吕规叔创立,更楼系吕规叔之子吕祖璟所建。1174年,告老还乡的朝臣吕规叔从婺州迁此,开始凿山叠石,结构精庐…[详细]

龙洲书院位于益阳资江南岸龟台山上。明嘉靖三十年(1551),知县刘激自捐俸金,令“民所犯(罪)情甚轻力能赎者”赎以瓦木材料,又集侵占县学隙地之人“抵修祠阁”,在龟台山建成书院,前濒资江,以其位于会龙山与十洲之间,取名“龙洲”。有大门、讲堂、号舍、尊经阁、五贤祠、妙合亭等,“规模之盛,盖侵轶石鼓、岳麓矣”,并撰《龙洲书院志》以记其事。又聘蒋信等讲“心法”。崇祯十六年(1643),书院毁于兵。清康熙六…[详细]

丹洲书院——书院开始于明万历年间任怀远(三江古称怀远)知县的苏朝阳时期,苏朝阳在完成县衙及城墙工程后,又盖了文庙,当时官办教育就在文庙中进行。由县衙从外地请来教师任教,教学内容多为传统的四书五经。清道光三年(公元1823年)秋,在时任知县的主持下,组织全县的文人义士商讨办书院并发出募捐倡议,得到全县各界人士的响应。在筹得资金后,经过建设,书院终于落成。书院位于丹洲东侧,坐西朝东,占地1340多平方…[详细]

南湖书院位于安徽省黟县的南湖北畔。在明末,宏村人在南湖北畔修建了六所私塾,又称“依湖六院”。在清嘉庆十九年(1814年),此六院被合并,取名“以文家塾”,又称“南湖书院”。南湖书院位于安徽省黟县的南湖北畔。在明末,宏村人在南湖北畔修建了六所私塾,又称“依湖六院”。在清嘉庆十九年(1814年),此六院被合并,取名“以文家塾”,又称“南湖书院”。曾任清政府内阁中书,民国时驻英、日公使,代总理大臣的汪大…[详细]

庐江书院位于西湖路流水井,又名何家祠。始建于清嘉庆十三年(1808),道光、光绪年间曾重修。布局很有特点,中轴线上自南向北依次为:倒座、照壁、正祠,两侧为东、西试舍,东南有何家祠道门楼,东北有魁星楼。书院占地共1722平方米,是越秀区内保存得最完整的一座清代书院。现为居民住宅。书院的门楼为锅耳风火山墙、磁筒瓦面、绿琉璃瓦剪边,高两层,门上镶石额“何家祠道”。照壁现存石座,壁身已毁。正祠深三进,硬山…[详细]

鼓山书院位于新昌县七星街道,年代为清。鼓山书院,位于新昌县七星街道鼓山东南坡,北倚鼓山,西峙磕山,系明、清时期的书院,坐落于新昌县城西隅的鼓山西南坡,是新昌乃至绍兴市现存规模最大的书院建筑,是江南形制布局较为规整的书院,原占地面积有5328平方米。今存书院东侧部分建筑,约有1200平方米左右,院门以内,总体布局为纵轴线上三进,横轴线上三进。纵轴线上由南向北有前厅、讲堂、藏书楼,逐进递升;两侧为学舍…[详细]