各地旅游名胜推荐-司令部旧址篇

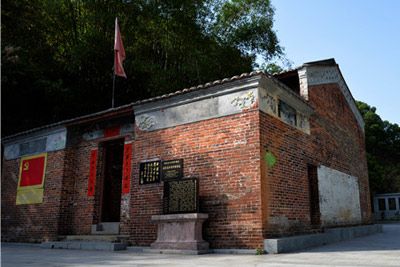

黄沙小学粤赣湘边纵队司令部旧址粤赣湘边纵队司令部旧址位于惠东县安墩镇黄沙村黄沙小学。其建筑物为三合土泥砖瓦木结构,白墙灰瓦硬山顶为主的“上三下三”普通围屋,始建于1939年,1940年落成。当时是黄沙小学的校舍,有教室5间、教师宿舍2间,占地面积300多平方米。1948年12月下旬至1949年1月中旬,中共中央香港分局为了贯彻在解放战争期间建立巩固的大块根据地,把游击战争推向新的阶段的指示,由粤赣…[详细]

晋察冀军区司令部旧址,位于张家口市宣化路第六中学校园内,总面积约3600平方米。现存主体建筑是三座呈品字形排列的小楼,西侧是二层主楼,东侧是两座南北相对的单层配楼,具有明显的欧洲风格,同时采用中国传统工艺,可谓中西合璧。主楼内陈列着相关的实物、图片、文字材料等,再现了晋察冀军区在抗日战争和解放战争中的光辉业绩,以及晋察冀边区首府的革命历史。校园门口竖立着聂荣臻元帅塑像。经过八年抗战,1945年8月…[详细]

太行军区第七军分区司令部旧址是河南省第四批重点文物保护单位,位于新乡市卫辉市苍峪山大峡谷西段狮豹头乡柳树岭村西头,主体建于十九世纪末,1943—1944年曾作为第七分区临时司令部,领导了汲县、林县、淇县等广大豫北地区的抗日斗争,谱写了一曲曲抗日杀敌的壮烈战歌。皮定均司令部旧址坐东朝西,硬山式灰瓦顶,为11间石砌单层民房组成的四合院,由过道、南屋、东屋、西屋、院墙组成,总占地面积约400平方米,具有…[详细]

岚城八路军一二〇师司令部旧址(第五批省保)时代:1938年地址:吕梁市岚县岚城镇岚城村1938年10月至12月,八路军一二〇师驻进岚县,司令部设立在五龙庙。贺龙、关向应、甘泗淇、周士第等--均居住于此。一二〇师驻岚期间,组织抗日自卫队,成立农救会,协助牺盟会建立游击大队,举办军政训练班,广泛开展抗日民族统一战线工作。岚城八路军一二〇师司令部旧址,坐北面南,南北长41.20米,东西宽19.50米,一…[详细]

太岳军区司令部旧址太岳军区司令部旧址(第二批省保)时代:1940—1942年地址:沁源县城东南7公里太岳军区正式成立于1940年6月7日。是根据朱总司令指示,-率决死一纵队在晋东南开辟抗日根据地,在沁源开展游击战,粉碎闫锡山“十二月事变”以后,为了适应新的斗争形势,根据黎城会议整编建立的。由386旅旅长陈赓任司令员,王新亭任政委,周希汉任参谋长,苏精成任政治部主任。军区归属192师指挥,下设3个军…[详细]

中国人民解放军粤桂湘边纵队司令部旧址在赤坑镇交赞村,原是当地谢姓居民祖祠“肖梅谢公祠”。三进三开间,深29.67米,宽11.36米,面积37平方米,砖木结构,金字瓦顶,瓦脊上彩塑装饰吉祥图案。左右两侧外为走廊与附属侧房,门口为广场。民国35年(1946),西江人民抗日义勇队进驻交赞村,在该祠设立司令部。主要领导人梁嘉、钱兴、陈禹(陈奇略)、冯石生等在此办公。部队还在此举办干部培训班。民国36年7月…[详细]

第三战区司令部旧址群位于铅山县,时代为1943年-1945年。含司令长官部旧址(五都周氏宗祠)、参谋处旧址(周氏民宅)、卫生处旧址(林家新屋里)、俄国顾问室旧址(黄家老屋)、虹桥联络站旧址(叶氏宗祠)、八都联络旧址(八都村詹家五公厅)、宪兵大队旧址(八水源杨家老屋)、军务处旧址(苏家老宅)、通讯兵指挥部旧址(下畈林氏老宅)、第二十三集团军军部旧址(港沿义门第)、干部训练团旧址(鹅湖李氏宗祠)、兵站…[详细]

绥贺支队领导了绥江、贺江一带包括四会、高要、广宁、德庆一带的中共地下党组织,积极发展人民武装力量,先后组建8个团级武装开展游击战争,指挥大小战斗200余次,配合中共人民解放军南下战斗做出了重大贡献,为中国人民的解放事业谱写了光辉篇章。德庆“二·二八”武装起义后,中共绥江地委、中国人民解放军粤桂湘边纵队绥贺支队机关及主力转移到德庆高良与怀南一带回旋。1948年4月,根据中共香港分局的指示,成立中共绥…[详细]

友联红五军团司令部旧址地址:石城县友联村虎尾坑事件发生年代:1931年友联红五军团司部旧址位于横江镇友联村虎尾坑赖氏香火堂。建于清中期,座西朝东,砖土木结构,悬山顶,二井三厅,面阔五间,二舍二横屋,建筑面积1800余平方米。1931年12月宁都起义部队整编后组建红五军团,军团司令部就驻此处。通过整编组建的红五军团全体官兵的政治素质和军事素质显著提高,在中革军委的领导下,以崭新的姿态投身于革命的洪流…[详细]

华野濮阳整军司令部旧址,位于濮阳县城关镇孙王庄王家大院,座北朝南,占地400平方米。省级文物保护单位。1948年3月,陈毅、粟裕率领华野机关和一、四、六纵队全体指战员,到濮阳地区开展新式整军运动。司令部设在濮阳县城东孙王庄王家大院,部队分别住在县城、柳屯、清河头、岳村、保安集等地。新式整军运动以土改教育为中心,以干部为重点,发动群众诉苦。在诉苦的基础上进行“三查”,即查思想、查工作、查斗志。尔后进…[详细]

中国工农红军第十一军及三十一师司令部旧址位于新县陈店乡程七湾村。1928年7月下旬,第七军和地方党领导人在柴山保的尹家咀举行会议。会议决定将工农革命军第七军改编为中国工农红军第十一军三十一师,吴光浩任军长兼师长(吴光浩牺牲后由徐向前担任),戴克敏任党代表,曹学楷任参谋长。全师120余人,编为四个大队。这是鄂豫皖苏区第一支红军队伍。军部设在尹家咀,后迁至这座祠堂。军长兼师长徐向前曾住在祠内办公,领导…[详细]

红1军团司令部旧址位于建宁县溪口镇枧头村枧头新街。1933年9月,蒋介石调集60万兵力,向中央苏区发动了第五次“围剿”。当时,中共临时中央负责人博古和军事顾问李德执行“左”倾错误路线,采取“御敌于国门之外”的战术,打阵地战、堡垒战,导致红军第五次反“围剿”节节失利,敌人步步逼向建宁。1934年1月至5月,红军在建宁的北线和东线相继开展了邱家隘、将军殿、驻马寨、雪山岽、武镇岭五大阻击战,以保卫中央苏…[详细]

恩平市广东人民抗日解放军司令部旧址位于恩平市朗底镇励英学校内,该校建于1929年,整座建筑以泥土、沙石为材料,砖木结构,面积384平方米,楼高5.4米,分两层,开中门,两边开小窗,门额写着“励英学校”四字。朗底镇距恩城24公里,北邻新兴;西接阳春,群峰叠嶂,是兵家安营扎寨的好地方。抗战胜利后,1945年9月,广东人民抗日解放军司令部从鹤山宅梧迁移到励英学校。属下备团队到朗底集中整训。10月上旬,0…[详细]

广州市区抗日游击第二支队司令部旧址位于番禺沙湾镇涌边村陈氏祖祠。坐北向南,宽11.24米、深27.3米,两进,麻石墙基,青砖墙,硬山顶,石库门,大门门额阴刻“陈氏祖祠”四字,下款署“白沙子”。1938年10月广州沦陷后,国民党成立了以吴勤为司令的广州市区抗日游击第二支队(简称广游二支队),司令部设在这里。吴勤于大革命时参加过共产党,革命失败后遭国民党追捕,逃亡南洋。抗日战争爆发后,他重返祖国,在广…[详细]

中国工农红军第三军司令部旧址位于酉阳土家族苗族自治县南端的南腰界乡余家桶子。余家桶子系原清末秀才余兰城的私宅,为“U”字形瓦木结构大宅院,为木石结构的吊脚楼建筑,有明五暗七共12间房,占地599平方米。院内石板平整,厢房吊楼南北相对,两侧为青砖风火墙。红三军进驻余宅后,在房屋四周用条石、火砖砌成高2.8米、长278米的围墙,院坝中有两棵贺龙手栽的花红树。1934年6月,贺龙等领导的红三军(原红二军…[详细]

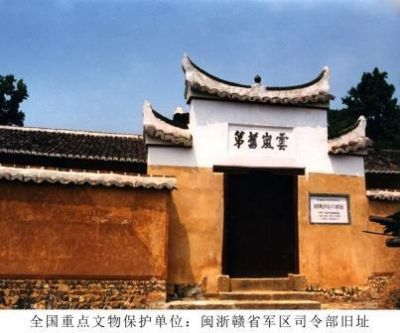

闽浙赣省军区司令部旧址位于横峰县葛源镇枫林村,占地500平方米。房前有座简易朝门,分前后两幢,中间设天井,共12间。有司令室、政委室、军长室、参谋长室。闽浙赣省军区还有一项了不起的创造——闽浙赣苏区的-战。闽浙赣省革命根据地旧址群位于横峰县葛源镇,这里是第二次革命战争时期闽浙(皖)赣革命根据地的中心,方志敏等革命先驱在这里创建了红色政权,开创了“两条半-闹革命”的历史,被毛泽东同志誉为“我们光荣的…[详细]

珠江纵队司令部旧址位于中山市五桂山镇槟榔村。原为古氏宗祠,由乡绅古腾芳兄弟于清道光年间为纪念开村先祖古琪胜而捐资兴建,光绪九年(1883年)重修。祠为硬山顶,三间两进布局,面积1602平方米。头进为砖木结构,两边有偏殿,天井两边有廊,后进为抬梁式木构架。1943年7月,南(海)、番(禺)、中(山)、顺(德)游击区指挥部从禺南迁来此地。1944年10月1日,中共广东省委和省军政委员会在这里召开了有珠…[详细]

豫西抗日先遣支队司令部旧址位于巩义市南30公里涉村镇上庄村,主体建筑为丁、李、田三家祠堂,均座北向南,面阔三间。丁家祠堂居中,李家祠堂居东,田家祠堂居西,原有青砖灰瓦房20余间,现存14间。1944年,中共中央和八路军总部决定开辟嵩山抗日根据地,建立了八路军豫西抗日先遣支队,皮定钧任司令员,徐子荣任政治委员。先遣队进驻巩县境,司令部设在上庄,丁家祠堂是司令员皮定钧、政委徐子荣和副司令员方升普、副政…[详细]

位于新县陈店乡河南湾村东侧。第七军和鄂东特委领导人吴光浩、戴克敏、曹学楷、徐朋人等发现这里位于鄂豫交界处,是军阀统治的空隙地带,并有数座山寨,境内崇山峻岭,地形险要复杂等许多有利条件。因此决定以此为依托,坚持革命斗争,并在附近的清水塘召开了具有重大历史意义的清水塘会议,决定开辟柴山保,实现工农武装割据,创建鄂豫皖边区第一块革命根据地。第七军在柴山保一带往返游击期间,将司令部设在水口寺。中国工农革命…[详细]

红二十五军司令部旧址位于汉中市洋县华阳镇红石窑村。1935年3月8日,以程子华为军长,徐海东为副军长,吴焕光为政委,郑位三为政治部主任的红二十五军由鄂豫皖根据地北上抗日,途径洋县,驻军华阳。军司令部设在距洋县华阳镇5公里的红石窑村余家大院内,军-住在司令部内,二十五军在华阳驻军期间,这里成为华阳苏区军事政治中心。其时,余家大院共有两大院落65间房屋,规模宏大,红二十五军离开华阳后,游击队又遭失败,…[详细]