各地旅游名胜推荐-土楼篇

土楼是一种高大雄伟、别具一格的民间古建筑。据查,全县建筑年代在民国元年以前的目前仍保存完好的土楼有476座。较著名的有国家级文物保护单位芦溪镇绳武楼、丰作厥宁楼、大溪庄上大楼(全国最大的方型生土楼)、霞寨榜眼府、五寨乡思永楼等。(一)国家级文物保护单位绳武楼位于芦溪镇蕉路村,始建于清嘉庆年间,为生土楼,占地面积1506平方米,建筑面积1266平方米。经历了嘉庆、道光、咸丰、同治和光绪五代皇帝始得竣…[详细]

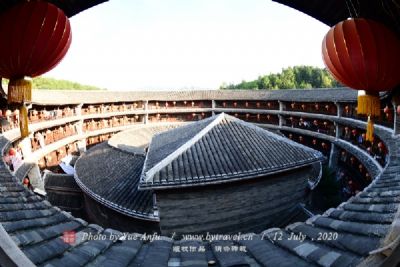

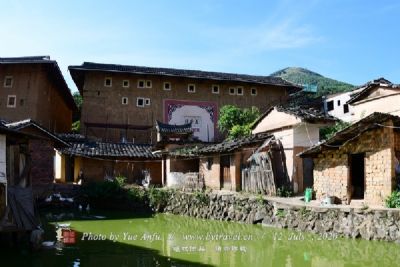

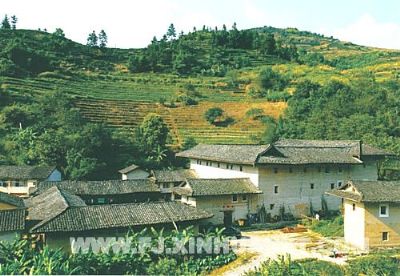

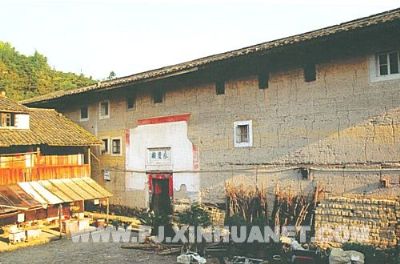

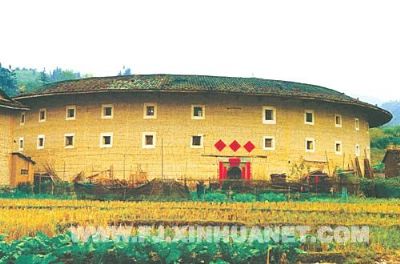

简介 遍布在漳州市南靖、华安、平和、诏安、云霄、漳浦等县山区。以造型奇异、风格独特而闻名于世,被誉为“神话般的山区建筑”。一般高三至五层,一层为厨房,二层为仓库,三层以上为起居室,可居住200至700人。土楼以生土为主要材料,掺上石灰、细砂、糯米饭、红糖、竹片、木条等,经反复揉、舂压、夯筑而成。具有聚族而居、防盗、防震、防兽、防火、防潮、通风采光、冬暖夏凉等特点。 土楼起源于唐朝陈元光开漳时 的…[详细]

汶洋土楼,又称寨里厝。位于黄田镇汶洋村,建于清嘉庆二十五年(1820年),土楼坐北朝南,东边临溪,主建筑物位两层,方型结构,建筑面积1352平方米,2003年汶洋土楼被古田县人民政府公布为县级文物保护单位。 据传,清嘉庆年间,汶洋村有一位廖氏财主,拥有土地上百亩,每年可收田租五百多担,生有7子2女,7子分别取名为长铭、长照、长祥、长云、长庆、长培、长发,一家人生活过得十分富足。然而,他们经常遭受…[详细]

大地土楼群位于华安县东部的仙都镇大地村,距华安县城26千米。2005年住有“户,306人,均为蒋氏族人,以农耕和种茶为主业。大地村东、西、南三面环山,北面为农田。两条小溪涧在村中穿流,于二宜楼前汇合注入河中。大地村至今仍保留着许多的土楼及其他土木结构的传统建筑,列入申报的土楼有二宜楼、南阳楼、东阳楼,均保存完好。大地土楼群的选址,是中国传统“风水”建筑规划理论的体现。土楼群背倚杯石山、娱蚣山;前瞻…[详细]

福裕楼坐落在洪坑村北部,东临洪川溪。建于清光绪六年(1880年)。坐西朝东,占地约4000平方米,三堂四落府第式(五凤楼)。中轴线自东而西依次为:门坪、内大门、门厅、前天井、中厅(祖堂)、后天井、后厅。面阔45米,进深37米,后向宽41.4米,后墙两个角分别收进1.8米,收进部分深9米。楼内共有166个房间、22个厅堂、28道楼梯、6个天井、2个侧门、2口水井、6个浴室。主体建筑即前、后楼和两侧横…[详细]

东阳楼位于南阳楼西侧,建于清嘉庆二十二年(1817年),系二宜楼建造者蒋士熊之孙太学士蒋宗祀创建。方形土楼,因位于二宜楼南侧的狮形山下,俗称“狮仔踩印”。坐西北朝东南,占地2200平方米。平面高2层、11米,面阔45.81米,进深26米,整个建筑呈前低后高,等级分明。内通廊式。主楼有住房36间,厅4个。现有住户13户,47人。门墙为细磨花岗岩砌成,前低后高等级分明。两条横向通廊将上厅下厅和厢房分隔…[详细]

北山土楼观面积1平方公里是集佛、道、儒三教合一的宗教场所,始建于公元106年,北魏明帝(公元227~233)时,有僧人在山崖间修凿洞窟,塑佛像,作佛龛藻井绘画,从此土楼观逐渐成为佛教明刹。道家、佛家共住此山,其后,山崖之间被开凿成“九窟十八洞”,供奉佛像,神仙塑像。1983年经西宁市人民政府批准,将土楼山改名为土楼山,作为道教活动场所。北山土楼观内绿树成荫,鸟语花香,庙堂建筑群错落有致,漫步其中,…[详细]

西坪土楼年代:清座落地点:安溪县西坪镇赤石村、平原村简介:包括聚斯楼和映宝楼。聚斯楼,生土夯筑,明末始建,建筑保持清中期风格。坐北朝南,占地面积9048平方米,外墙为巨形溪卵石堆砌,内为回形三层建筑,由主体建筑、“虎牙”、池亭(丹池)、蜈蚣须护翼组成,通高10.2米,长31.4米,宽31.2米,墙基厚2.2米。映宝楼,生土夯筑,墙基厚2.3米。二层,计72间。院中有亭,正门石拱,上镌“映宝楼 雍正…[详细]

在世界文化大师林语堂的故乡平和县坂仔镇,老人们时常说起“北斗镇铜壶”、“七星伴月”等口口相传的俗语。当地在做土楼保护与开发规划时惊奇发现,镇区附近排列着的七座土楼:环溪楼、宾阳楼、庆阳楼、薰南楼、黄墘楼、后厝楼和五美楼,呈北斗七星之状排列,点缀在万亩柚林蕉海之中。坂仔的北斗七星土楼群是因其位置所定的,七座土楼分建在铜溪两岸,从五美楼到环溪楼的建设,时间跨度80年,到兴建最后一座环溪楼时,其楼联即包…[详细]

坐落在土楼群的最东侧,建于明隆庆年间(1567-1572年)。长方形土楼,坐北朝南,占地约3600平方米,无石砌墙基。高4层,面阔25.8米,9开间,进深24.3米,11开间,底层外墙厚1.3米,每层40开间。全楼设一个大门,4道楼梯,门外以矮墙围合天井形成一个院落,外大门正对楼门。内通廊式,前后为歇山顶,两侧为悬山顶(见7.a-2照片40)。该楼中轴线自南而北依次为外大门、门坪、楼门、门厅、天井…[详细]

绳庆楼在河坑土楼群的最东端,建于清代雍正年间(1723-1735年)。方形土楼,坐东朝西,占地2310平方米,建筑面积4578平方米。高3层(12米),面宽26.1米,进深24.5米,每层24间。内通廊式。设4部楼梯,1个大门。基墙厚1米。现住12户,72人(见7.a-1图74,75、76,7.a-2照片65、66)。楼后高前低,天井后面连接后厅建有“庭槐”上下厅式砖木结构的祖堂,祖堂上悬挂着清乾…[详细]

怀远楼位于南靖县梅林镇坎下村东部,距南靖县城54千米,2006年5月被列为全国重点文物保护单位。怀远楼是建筑最精美,保存最完好的双环圆形土楼。怀远楼建于1905-1909年,占地1384.7平方米,楼高四层13米,直径38米,每层34间,共有136间,为简氏家族所建,“福建土楼”世界遗产景点之一。怀远楼为二环楼,建筑师就是振成楼的建筑师,楼的设计相当工整。楼内有块-何应钦赠送的金匾“助我义师”,楼…[详细]

时代;清至民国地址:浙江省温州市泰顺县,罗阳镇上交垟村。土楼建筑面东向,方形两层建筑,占地面积625平方米。外围土墙,用条石砌基,黄土夯筑。内部木构建筑两层,两坡顶,平面呈“口”字形布置,之间设天井;东西面阔五间,南北面阔四间。楼外周圈设壕,作防御用。上交垟土楼为曾氏家族于清晚期所建,曾氏从福建泉州一带迁来,带来此建筑形式。上交垟土楼现保存完整,于2005年3月16日列入浙江省文物保护单位。201…[详细]

上交垟土楼位于泰顺县罗阳镇上交垟村,建于清代咸丰年间的太平天国运动时期。泰顺土楼并非泰顺传统的民居,是特定的历史时期一种特殊民用防御式民居,主要分布于泰顺县毗邻福建省寿宁县、福鼎市的南部和西南部。上交垟土楼是泰顺首座土楼建筑,建于清代咸丰年间的太平天国运动时期。咸丰八年(1858)夏,太平天国石达开部攻克处州(今丽水),并占领了云和、景宁等地,逼近泰顺,民心惶遽,纷议迁徙。为保护数代人创下的家业,…[详细]

永贵楼位于朝水楼的北侧,建于清代光绪二年(1876年)。方形土楼,坐南朝北,占地1680平方米,建筑面积3852平方米。高3层(10.29米),面宽41米,进深39米,每层32间。内通廊式。设4部楼梯,1个大门。基墙厚0.7米,楼大门上方镶嵌方形楼名石刻,并有明确纪年。楼中建有“三间一堂式”祖堂,砖木结构,装饰精美。内院右侧有1口水井。现住7户,37人…[详细]

永荣楼位于绳庆楼西侧,建于清代乾隆年间(1736-1795年),1954年重修。方形土楼,坐南朝北,占地525平方米,建筑面积1377平方米。高3层(11.5米),面宽23米,进深27米,单层18间。内通廊式。设4部楼梯,1个大门,楼门开在正面墙的右侧。基墙厚0.8米。内院中有1口水井。现住3户,5人…[详细]

永庆楼位于朝水楼南侧,建于1967-1972年。圆形土楼,坐南朝北,占地面积1661平方米,建筑面积3138平方米。楼高3层(11米),楼外径46米,内径28米,每层32间。内通廊式。设有2个楼梯,1个大门,1口水井,楼门上方有4个船形灌水道。基墙厚1.1米。现住28户,128人…[详细]

朝水楼位于土楼群中部,始建于明代嘉靖年间(1549-1553年),1923年失火后重修。方形土楼,坐北朝南,占地729平方米,建筑面积1890平方米。高3层(11.3米),每层20个房间。内通廊式。基墙厚1.66米,无石砌地基,仅在墙基外嵌砌1米多高的鹅卵石。现住8户,48人…[详细]

春贵楼位于土楼群的西端、河坑桥入口左侧,建于1963-1968年。圆形土楼,坐西南朝东北,占地1808平方米,建筑面积3304平方米。楼高三层(11.5米),楼外径48米,内径11.5米,每层32间。内通廊式。设有4个楼梯,1个大门,1口水井。基墙厚1米。现住25户,123人…[详细]

山河土楼祠堂群(八座)年代为清,位于西潭乡山河村,类别为古建筑。2013年4月17日,山河土楼祠堂群(八座)被公布诏安县第十四批县级文物保护单位。保护范围:震山土楼,震山祖祠、怡和公厅、沈氏家庙、大夫第祠堂、文山祖祠、叶太恭人祠、友敬祠八座;东、西、南、北各1000米。…[详细]