全国各地窑址资料介绍

头低尾高的龙窑,面湖倚山而卧。这不仅是上林湖的骄傲,也是中国青瓷发展史上的一座丰碑。如今,在经历了1000多年的汗与火的洗礼之后,又重新焕发了勃勃生机。 唐至五代,是整个上林湖窑群的鼎盛时期。文化的发达和人们审美情趣的提高,使上林湖的瓷窑在数量上激增。能工巧匠的聚集,使青瓷的制作工艺日臻完美。这一时期的每一件器物,无论是胎体的制作,釉料的配方,器形的设计,还是装饰的风格,窑具的改革,烧造的技术都达…[详细]

时代:唐至明遗址位于江西赣州东郊水东镇七里村。窑址范围在东西宽约一公里的范围内,有窑址堆积十六处,面积达三千多平方米,是江西省南目前发现的一处规模最大,烧制历史最长的宋元古窑场。始烧于晚唐,盛于两宋,终于元。前后延续三百多年历史。产品有青釉,白釉,影青釉和黑釉等品种。青釉胎质坚细,胎色灰暗,釉呈蟹壳青,有细小开片,带有砂粒。白釉,影青瓷胎质细腻,火候甚高,叩之声脆;釉厚呈乳白色,釉面光泽晶莹。黑瓷…[详细]

王仓屋窑址位于鄂州市华容区段店镇中咀村,唐、五代窑址。面积约3000平方米,地势西北高、东南低。遗迹见有大量红烧土块,为窑炉痕迹,剖面呈“U”形,采集遗物主要为瓷器,亦有少量陶器。器形有带系罐、碗、壶、碟、钵、小狗模型等,陶器有罐,窑具有匣钵。瓷器胎壁较薄,器身施有浅绿、淡黄色釉,釉色光亮,纹饰仅见弦纹。该窑址为研究唐、五代陶瓷技术及工艺发展等,提供了实物资料。。保护范围:东北面至北纬30°34′…[详细]

古瓷窑址古瓷窑址(第三批省保)时代:唐地址:交城县城东北3公里磁窑村唐宋窑址叠压于磁窑遗址之上,磁窑遗址属新石器时代晚期,距今6000—4000年左右。唐宋窑址有河东区和河西区两处,河东区南北长200米,东西宽200米;河西区南北长300米,东西宽200米。有大量黑、白、青、黄褐等瓷器残片堆集,部分区段厚达1米,器型多以盆、碗、罐等生活用瓷为主,也有少量白釉绿斑标本和白釉红斑稀有标本。《中国陶瓷史…[详细]

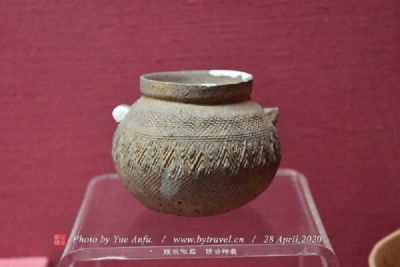

位于广太镇绵远村虎头埔南坡,1982年6月县文物普查队发现,1982年10月,省、地、县文博部门联合发掘,共清理了15座窑,出土大量的印纹陶片,比较完整的有陶罐3件,窑用鹅卵石7件。陶器和陶片是泥质灰陶,器形大多为罐壶类。主要特点是高领、鼓腹、圈底、矮圈足,外壁通体饰各种印纹,有条纹、长方格纹、曲尺纹、圆圈纹、叶脉纹、编织纹等。窑形大致可分为平面葫芦形、平面圆形和平面方形三类。平面葫芦形窑共9座,…[详细]

东沟窑址位于汝州市大峪镇东沟村东。南距县城30公里。这里依山近水,地势北高南低,面积约8000平方米,文化层厚2米。1986年列为河南省重点文物保护单位。瓷窑在东部,排列有序。由于常年烧制,大量残渣堆积于此,地表上瓷片比比皆是。从遗物的造型和釉色上看,属宋、元遗存。瓷胎多为灰色,有深浅厚薄之分,质地有的紧密,有的疏松。釉色有天青、天兰、葱绿、茶叶沫、鱼肚白等,以天青居多。施釉均匀,釉面莹润、细腻,…[详细]

琅琊铁店古窑址位于琅琊镇铁店村及其周围的山坡上,是婺州窑系代表性窑址之一。1981年文物普查时,琅琊镇范围内发现有古窑址16处,时代多为北宋时期。铁店窑址群现存窑址三处。分别编为一号窑址(分为A窑、B窑),二号窑址,三号窑址。一号窑址烧制乳浊釉瓷为主,亦烧青瓷,A窑长50米,B窑长40米;均南北走向,均为龙窑,南高北低,窑头在北,窑尾在面,窑床均建在山脊上偏西一侧,从堆积分析,东侧较少,西侧较多,…[详细]

时代:宋白舍窑遗址位于江西省抚州市南丰县南白舍村西南侧红土山岗上。有古窑遗址32座,窑体堆积物20余座,绵延2公里,窑旁遍布瓷片、窑具、垫器、匣钵、炭灰等,遗存丰富,窑址散布于瓦子山、符家山、对门排等处。时代为宋至元。2013年5月,被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。白舍窑是宋元时期“江西五大名窑”(景德镇窑、吉州窑、洪州窑、赣州七里镇窑、白舍窑)之一。起始于晚唐五代,兴盛于北宋中期,…[详细]

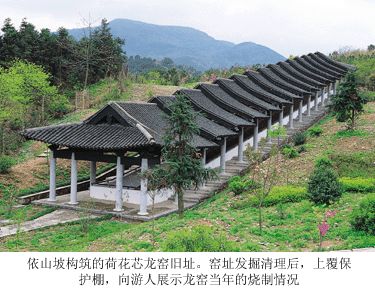

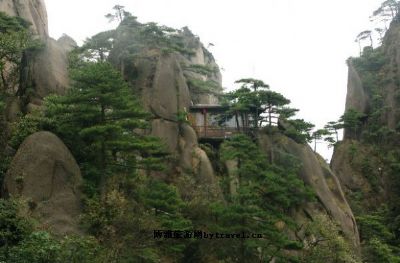

遇林亭窑址,是目前全国规模最大、保存最完整的宋代古窑址之一。位于位于武夷山市星村镇北约5公里的遇林亭,紧邻风景秀丽的莲花峰,分布面积近6万平方米。这里有一条小溪自南往北流过,沿溪有6座小山岗,堆积着数以万计的匣钵和碗垫,有的深达3-5米。四周层峦叠嶂,中有小溪注入崇阳溪,有古道通往武夷山市区。废窑堆积自南而北分布于8座山丘上,范围约6万平方米,堆积层厚1至5米。该窑发现于1959年,以后多次复查。…[详细]

大源窑址位于衡东县甘溪镇大源村,属衡山窑系,时代宋、元。窑址分布在大源村境内桂公祠、窑背岭等9处台地上,有4处发现马蹄形窑。文化堆积厚1—8米。各窑的产品有分工,有的以烧制碗、碟、杯、壶为主,有的以烧制罐、壶、黑釉盏为主,有的以烧制大件缸类为主。该窑产品有碗、杯、碟、壶、盏、盏托、罐、坛、瓶、炉、缸、网坠等。胎色有砖红、青灰、瓦灰、深灰等。釉色有酱、褐、绿、青、黄、米黄、淡黄、黑、棕红等。装饰工艺…[详细]

许家窑——侯家窑遗址位于中国北部河北省阳原县侯家窑村与山西省阳高县许家窑村之间的梨益沟西岸,是一处旧石器时代中期遗址。许家窑——侯家窑遗址面积约1平方公里。1974年首次发现,1976年开始,先后对其进行了3次大规模的发掘。遗址内出土有人类化石20余件,石制品万余件以及大量的骨角器和哺乳动物化石。石器具有华北地区小石器文化传统,以石球数量众多为其特色。经测量,出土的人类化石的年代约为距今10万年,…[详细]

汤池果树窑址位于庐江县汤池镇果树村河西村民组。窑址座落在虎尾山,窑址总面积约1500平方米左右。该窑烧制的器物,以黑釉为主,釉色明亮细腻,器物在庐江、舒城、枞阳、巢湖等地唐宋时期墓葬中均有出土。窑址座落在虎尾山,分南、北两座,两山之间有一条大道,两山麓有窑门、窑砖、窑灶、窑具,堆积大量器物残片,堆积层离地表20至40公分不等,窑址总面积约1500平方米左右。两山之间以及附近不仅经常挖到本地窑厂烧制…[详细]

【冮官屯窑址】位于辽阳市文圣区小屯镇冮官屯村。窑场很大,已被太子河水冲去不少。所烧以白釉粗瓷为主,白釉黑花和黑釉瓷器较少,也烧少量的三彩器。该窑初建于辽,金代达全盛时期,元代渐衰至废,是一处烧造时间较长,规模宏大的烧造瓷器的民窑。辽阳冮官屯窑废弃至今虽有七八百年的历史,但窑址基本保存,而且面积大,瓷片堆积丰富,是当时东京辽阳府唯一的古窑址,辽阳地区许多辽金墓随葬瓷器均属此窑产品。冮官屯窑对研究辽金…[详细]

窑上青花瓷窑址,位于乐平市东南4公里接渡镇窑上、窑下和华家村。乐平县志记载为明代嘉靖青花瓷窑,民间传说当时有18座大窑,1962年调查时尚存5座窑包。1982年复查时仅在窑上村见到2座。窑址分布在乐安江河北岸的冲积平原上,产品主要有碗、盘、碟、杯、壶等民间日用器皿。青花彩绘有人物、动物、花卉、庭院和八卦铜钱,变形梵文等纹样。碗心多写:“福”、“寿”、“善”、“光”、“高贵佳器”、“玉堂佳器”、“永…[详细]

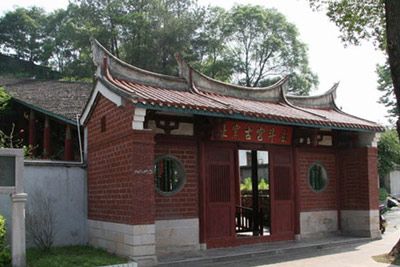

屈斗宫窑址系宋元时代的窑址,因当地村民为纪念南坡小路边的“奎斗宫”而得名,位于德化县龙浔镇宝美村破寨山西南坡上。1953年为华东文物工作队考古调查发现。1956年,北京故宫博物院的陈万里先生等再次对该窑进行调查。此后中央、省、地、县等有关单位又多次复查。1961年,经福建省人民委员会批准,颁布为省级重点文物保护单位。1976年4月,福建省博物馆、厦门大学历史系考古专业、晋江地区文物管理委员会联合组…[详细]

瓦窑口古窑址(440705-0009),位于广东省江门市新会区南部崖门镇洞北村瓦窑口山脚,西倚古斗山脉,东为稻田。窑址于2008年6月文物普查时发现,暂时发现有窑炉4座,围绕山脚分布,形制一致,均为馒头窑,由窑门、窑床、烟道、窑壁、窑顶等部分组成,窑床平面为半椭圆形,火膛均残损,仅存窑床部分,后壁可见三条烟道,窑口大致向东。其中Y1窑残长4.35米,窑床内高2.6米,窑床最宽处为2.7米,分上下两…[详细]

曲河瓷窑窑址位于告成镇曲河村北,曲河窑学名叫“登封窑”,东西长约1000米,南北宽约300米,面积约30万平方米。它始烧于唐代,兴盛于北宋,元、明、清都有烧制,所出瓷品以民用为主。唐、宋时有少量贡品烧造。北宋时规模宏大,窑场环设,曲河号邑登封三大巨镇之一,烧造的瓷器以白瓷为主,兼有黑瓷,当以珍珠地刻花装饰瓷器最为有名。珍珠地刻花装饰首创于密县西关窑,且烧制的数量较少,传到登封窑后,窑工们发扬广大,…[详细]

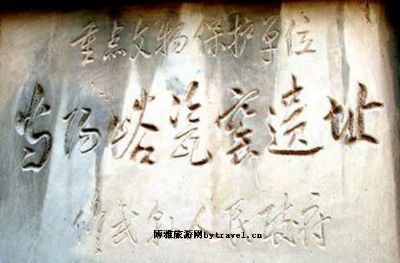

介绍:当阳峪瓷窑遗址位于修武县西村乡当阳峪村。遗址东西长约2000米,南北宽约1000米。遗址上尚存有北宋崇宁四年(1105年)雕刻的《德应侯百灵翁之庙记》碑刻一块,上载有:世利瓷器,埏埴者百余家,资养者万余口,可见当时规模之大。该窑传世产品以剔花瓷与绞胎瓷名闻中外。中央、省、地、市博物馆及英、日等国博物馆均有收藏。英国大不列颠博物馆季刊1933-1935年合定本第8卷刊文,给以高度评价。1951…[详细]

唐至明代窑址群。位于湖北省武汉市江夏区南部的梁子湖与斧头湖之间。中心地理坐标:东经114�10′~114�20′,北纬30�8′~30�22′。面积约5000万平方米。是我国南方生产影青瓷、青瓷的重要窑址群。1974年文物调查发现湖夏村窑址群;1982年在梁子湖沿岸的湖泗、舒安、保福、土地堂、龙泉、贺站又发现古瓷窑堆积63处;1985年在鲁湖…[详细]