全国各地窑址资料介绍

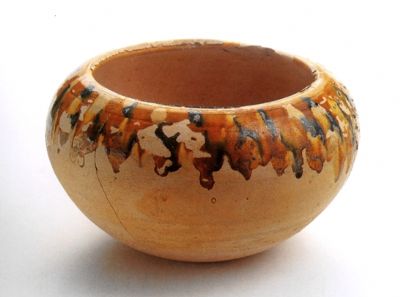

柯坟山窑址位于鄂州市梁子湖区涂家垴镇熊易村,宋代窑址。面积1.8万平方米,呈不规则的椭圆形,四周低,中部隆起,在周边发现有多处红烧土。其东为梁子湖湖汊,湖边经湖水冲洗暴露出大量残陶片,器形包括壶、罐、钵等,部分器物内外壁施褐黄釉。该窑址是鄂州保存较好的宋代窑址,具有较高的研究价值。保护范围:东北面至北纬30°07′47.84″、东经114°35′47.77″;西北面至北纬30°07′47.82″、…[详细]

1957年全市第一次文物普查时发现,主要分布在淄川区寨里乡寨里与大张村之间的高地上,面积约22万平方米,窑址耕土层下为瓷片堆积层,厚约40~100厘米。经历年整平土地和局部发掘,先后出土大量瓷片,均为青釉。器类简单,多为生活用具,主要有碗、罐、高足盘等。碗深腹,直口,外腹下部无釉,有些碗壁上饰莲瓣纹。罐为四系,曲腹、平底、灰胎,外腹下部无釉。高足盘呈豆形,下部无釉。这些器物一般造型厚重,制作工艺原…[详细]

白河瓷窑遗址原名巩县瓷窑遗址,位于巩义市北山口镇水地河、白河、铁匠炉村一带白河两岸台地上。南北长5千米,东西宽1千米,面积约500万平方米。1951年发现,2005年4月~8月,由中国文物研究所、河南省文物考古研究所联合对该遗址进行发掘。发掘面积700平方米。发现灰坑50余个、沟3个、窑炉3座,文化层厚3~4米,出土大量的白釉、酱釉、青釉、黄釉等瓷器,并有少量三彩片,器物类型有碗、盘、盆、水注、执…[详细]

汝城窑在湖南汝城境内,瓷器烧制于宋、元时期。 窑址在距汝城约18公里的暖水乡沤江西北岸、下蒋村的三角园、任前头和上蒋村方圆角一带。烧瓷时间大约从北宋早期到元代中期。品种以青釉瓷为主,釉色偏黑介于青、褐之间。特点;胎质细腻,白中带灰。器形有碗、坛、罐、壶、钵等。胎质细腻,白中带灰。釉色介于青、褐之间。多数采用支圈叠烧,少量支珠垫烧,碗心残留三至五个支烧痕。碗为圆口,有的外饰莲瓣纹。大部分碗里印“元泉…[详细]

洞岩里古窑址(440705-0002),位于广东省江门市新会区南部崖门镇洞北村老廖山脚,西南为古斗山脉的老廖山,东北为洞岩里古村落。窑址为2008年6月文物普查时发现,暂发现有窑炉3座,倚山而建,窑口向北或向东,分布范围约150平方米。窑炉均为馒头窑,体形较小,三条烟道明显可见,部分倒塌,仅存部分窑床,窑床底部有较厚淤泥。其中1号窑的窑床部分残宽1.7米,残高1.5米,深2.4米。2号窑的窑床残宽…[详细]

铁店窑遗址位于浙江省金华县琅琊镇铁店村及其周围的山坡上,其年代上起北宋(公元960年),下至元代(公元1271年)。铁店窑烧造的瓷器品种有青釉瓷器和乳浊釉瓷器,以乳浊釉瓷器为主。乳浊瓷器是铁店窑最具特色的产品,种类不但有碗、盘等日常生活用器,还有三足鼓钉洗、鬲式炉和花盆等。乳浊釉是一种二液相分相釉,烧成后,呈天青、天蓝、月白色,均具有茧光般幽雅的蓝色光泽,没有带铜红斑彩的,艺术效果颇佳。器物纹饰以…[详细]

九缸岭窑址位于黄湖北部山坳中,水陆交通可以东西转运,南北群山又为制瓷提供充足的原料和燃料。窑址内有面积长20米、宽4米的瓷片堆积层,但厚度不明。废品堆积层西侧有高1米以上的缓坡,其土呈暗红色,由南至北逐渐与山体混为一色。九缸岭瓷片纹饰与战国印纹硬陶极其相似,器耳纹饰具有汉代特征,这可与大量汉代墓0土瓷器加以印证。产品器形大、矮壮、胎厚,应属东汉瓷窑。东汉时期的窑址在我市是迄今发现的最早的窑址,并且…[详细]

八义窑址八义窑址(第一批省保)时代:宋地址:长治县八义镇八义村窑址分布在村北,东西长300米,南北宽200米。瓷窑已毁,地表可见残存大量白釉褐花瓷片,在一些暴露的遗址断面上可以看出瓷片、烧料等堆积十分丰富。50年代进行过调查发掘,共发现了18座瓷窑遗址,对采集到的瓷器和瓷片进行考证,确认窑址为宋代瓷窑。从遗址上采集到的瓷片和出土器物来看,窑址烧造以碗、盘、杯等日常生活用品为主,以玩具、佣、尊为辅。…[详细]

清凉寺汝瓷窑址位于河南省宝丰县大营镇清凉寺村中及村南河旁台地上。地处伏牛山东麓、四面环山、窑址所处地势平坦,有小河环绕西、南,制瓷原料丰富,煤炭、高岭土、玛瑙石等制瓷原料就地可取,是个原料丰富的制瓷场地,遗址面积15万平方米。该遗址于1987年,经省文物研究所试掘,发现了作坊、窑炉、排水沟、灰坑、水井、澄泥池等重要遗迹、出土了汝官窑的典型器物及大量瓷片,因此,省文物局于同年发出了《关于加强宝丰县清…[详细]

富盛窑址位于富盛镇倪家溇村南300米瓜岭长竹园。遗址面积约4000平方米,发现南北并列两条龙窑。1978年进行了试掘,发现一座战国时期龙窑,窑头巳遭破坏,残长6米左右,窑床宽2.4米,文化层堆积为原始青瓷和印纹硬陶混合堆积,窑底有原始青瓷和印纹陶的残片,证明此窑同时烧制原始瓷和印纹陶。原始瓷有碗、盘、碟等,胎质坚密,胎骨灰白,釉呈青色。叠烧时以扁圆形垫珠间隔。印纹陶有坛、罐等。胎呈深紫、深灰色,外…[详细]

临城境内唐代邢瓷窑址的发现,大量盛唐乃至初唐 时期的实物标本的出土,填补了中国瓷史研究中的一项空白。唐代北方邢州所烧造的白瓷与南方越州(今浙江绍兴)所烧造的青瓷,可以相互媲美,同时著称于世。青瓷号称类玉类冰,邢州白瓷号称类银类雪。邢窑白瓷产品的出现,改变了中国一向以青瓷为主的局面。尤其在内邱境内出土的盈字款白瓷,为陕西大明宫出土的“盈”字款白瓷碗和上海博物馆藏的“盈”字款白瓷盒找到了窑口的出处…[详细]

纱帽山窑遗址 (省级文物保护单位) 年代:春秋战国 公布时间:2005年3月16日是春秋战国时期印纹陶和原始瓷合烧窑址。窑址文化堆积较厚,产品种类丰富,主要器形有碗、罐、瓮等。烧造历史悠久,分布范围较广。印纹陶与原始瓷合烧是越民族先民文化遗存的一个主要文化特征。这样庞大的印纹陶和原始瓷烧造中心在全国是绝无仅有的,对研究春秋战国时期越国的社会经济发展有重大历史价值。 印纹陶与原始瓷正处于从陶过渡到瓷…[详细]

郑家古窑址位于沾化县泊头镇郑家村西北方向1000米郑家桥处。东西长100米,南北宽80米,面积约8000平方米。该遗址在1967年潮河加宽清淤时被发现,地表为开阔平地,潮河贯通遗址而过,河堤两岸暴露着大量的灰,红陶片及部分红烧土块。文化层在地表三米以下,为褐色土质,内含有红陶将军盔、灰陶罐、红陶盆、灰陶豆、石刀、打砸器及鹿角、马牙的化石等器物残片,并有红烧土及灰坑遗迹。文化层以上为红、砂、叠玉的黄…[详细]

固镇瓷窑址位于运城市河津市樊村镇固镇村西及西北,年代为宋、金,类别为古遗址。固镇瓷窑址时代:宋、金地址:河津市樊村镇固镇村、古垛村、北午芹村一带填补了山西省制瓷遗迹的空白,为研究宋金时期山西的制瓷流程、烧窑技术、装烧方法提供了重要的实物例证。保护范围:东自G209南北线中向西959米,南自G209东西线中向南1788米,西自G209南北线中向西1955米,北自G209东西线中向北320米。建设控制…[详细]

老窑头瓷窑址位于运城市河津市下化乡老窑头村南,年代为明、清,类别为古遗址。时代:明、清地址:河津市下化乡老窑头村该窑址群遗存丰富,为研究山西明清瓷器烧制技术、该窑口瓷器行销走向、瓷窑分布等提供了珍贵的实物例证。保护范围:东自馒头形窑东侧向东304米,南自馒头形窑南侧向南242米,西自方形残窑西侧向西267米,北自馒头形窑北侧向北126米。建设控制地带:自保护范围圈起,向东延伸165米,向南延伸20…[详细]

碗碟墩窑址位于将乐县万全乡竹舟村八担自然村,年代为宋。简介:窑址主要分布于金溪北侧以碗碟墩为中心的四座山坡上,窑址面积约35000平方米。主要产品有青瓷、青白瓷和酱釉瓷,器形有碗、碟、盏、执壶、谷仓罐、炉、盒、杯等,窑具有垫座、匣钵等。产品胎质洁白细腻者和青白釉带乳浊者居多,亦有少量呈影青色。青釉瓷釉色以青黄、青绿为主,酱釉瓷以酱红色、酱褐色为主,少量呈酱黑色。窑址年代为北宋中晚期至南宋。保护范围…[详细]

台新窑址,位于丁蜀镇蠡墅社区台山村。2009年5月,宜兴市人民政府将其公布为市级文物保护单位。台新窑址坐落在台山山顶,呈南北走向,创烧年代尚难确认,于上世纪六十年代末停烧。残存堆积约1000平方米,主烧缸等大件器物。残片胎体厚达2厘米,釉肥厚,釉色以豆青为主。现部分堆积上建有房屋。窑址东面为红旗陶瓷厂宿舍,南面为台山村,西面为东贤北路。台新窑址东侧有一座旧窑,因两座窑在同一基础上,旧窑停烧后建了新…[详细]

中陈郝瓷窑遗址 中陈郝,它不仅是薛城区的一个古老村庄,更是一处我国北方地区瓷窑烧制业的发祥地。早在1300多年前的北朝时代,这里就开始了瓷器的烧制。中陈郝村也就形成了交易市场。历隋唐,经五代,至宋元,这个交易场所兴旺昌盛。由于各时代瓷器烧制业的发展,瓷窑遍布村庄四周,故有七十二座缸瓦窑之说。烧制瓷器离不开水,所以河流从村中穿过。河上桥梁横卧,桥下舟船竞游,水中白帆点点,桥上车水马龙,喧闹异常,故…[详细]

洪山窑址洪山窑址(第六批国保)时代:宋至清地址:介休市城东洪山镇洪山、磨沟村一带古代瓷窑。在山西介休洪山镇,故名。也叫“介休窑”。创烧于宋初,历金、元、明、清数代,烧瓷历史达千年之久,为北方瓷窑所少见。宋代烧瓷品种较丰富,除白釉瓷外,还有黑釉和白釉釉下褐彩瓷等。装饰技法有印花、划花、剔花、釉下彩绘和镂雕等。白釉印花大都受定窑影响,纹饰布局完整,线条清晰,但不讲求均衡对称。褐釉盘、碗、洗等器物也大量…[详细]