各地旅游名胜推荐-遗址篇

当地群众按自然地形将城址分为东南城、南城和西南城。城址内地表、断崖上陶片很多,文化内涵极为丰富。从断崖上发现文化层厚约3米,分为四层:第一层为耕土层,厚约0.4米;第二层为近代扰乱层,黄褐色土,内含少量的汉代陶片及近代瓷片。厚约1.1至1.2米;第三层为汉代文化层,黑褐色土,内含较多的筒瓦、板瓦和陶片等遗物,厚约1.05至1.1米;第四层土质较紧,黑褐土比三层稍黑,厚约0.8米,内含陶片较少,形制…[详细]

中共福州地委活动地暨方尔灏故居遗址位于福州市北大路北后街13号(原为北后街大营房)。方尔灏,1904年出生于福州,祖籍浙江绍兴。他少年时有志气,读书勤奋,15岁进入福州扬光中学修习法语。五四运动爆发,宣传马克思主义成为新文化运动的主流。方尔灏受到革命思想熏陶,积极投入--,参加了反对日本帝国主义在福州设立-署的斗争。1922年春,方尔灏转入福州二中高中部学习,随后与陈任民、叶敏修等发起组织进步社团…[详细]

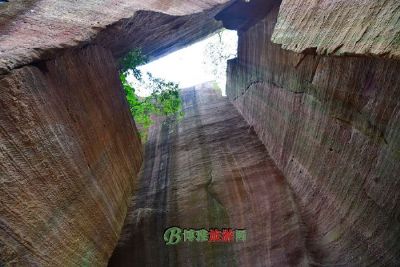

在长城重峪口关南九公里处的红山北坡上,有采石场遗址一处;经现场考古调查分析,及与普查长城的资料对比,断定为明代修建长城时所开设的采石场。该遗址被卢龙县人民政府公布为卢龙县第一批重点文物保护单位,1986年被市政府批准公布为市级文物保护单位,定名为“卢龙红山长城采石场遗址”。由于该遗址是我省罕见的长城采石场,遗址中的各种遗存反映了我地区当时采石操作的专业技术水平和工艺方法,是研究古代生产力状况、探查…[详细]

蒋国故城,源于淮滨县期思镇,是以国为氏的。蒋姓的起源十分单一和纯正,俗称“天下无二蒋”。蒋姓人的血统,可以一直追溯到华夏人文始祖黄帝。周灭商后,不久,武王病死,子成王诵继位。成王年糼,武王弟周公旦辅政。在周初实行的周朝贵族大分封中,属于周公诸子的有6国,其中周公姬旦的第三子伯龄-于蒋,建立蒋国,成为蒋姓的得姓始祖。今天绝大多数蒋姓人都是伯龄的后裔。周王朝统治者分封姬姓蒋国于淮水上游的目的,是为了加…[详细]

侵浙日军投降仪式旧址位于浙江省富阳县长新乡宋殿村,它们是日本帝国主义侵略中国、侵略浙江,最终被钉在历史的耻辱柱上的见证。侵浙日军投降仪式旧址占地4.3亩,建筑面积总计440多平方米,1995年经修复作为浙江人民抗战纪念馆,旧址坐北朝南,泥石木结构,重檐亭式房屋,1995年9月正式对外公展。在200多平方米展厅内,分“侵华暴行,铁证如山”、“抗日烽火,烧遍全国”、“换庆胜利,严惩战犯”三个部分,陈列…[详细]

在湘南道县西南30余公里的祥霖铺镇田广洞村境内,有一座神秘之山———鬼崽岭。岭势巍峨,古木蔽日。山下泉涌,如珍珠串串;对着泉水高呼,呼声高水也喷得高,呼到激越处,泉中气泡沸腾而升。这里满山都是石刻人像。像态或立或蹲,或坐或仰;像高的有几尺,矮的只有寸把;有的像悬在树上,有的藏于树蔸,有的埋在地下,有的躺在水中。据不完全统计,岭中的石像在万尊以上。石像中,有的是手持朝笏神色庄严的文官,有的是跃马仗剑…[详细]

东海神庙遗址位于莱州市永安街道海庙姜家村西。东海神庙的历史,最早可以追溯到汉代。据《掖县志》载:“临朐城,城北二十五里,汉县,属东莱郡。颜师古云,齐郡已有临朐,而东莱又有此城,盖各以所近为名也。汉志注云,临朐有海水祠,即今之海庙。”“国之大事为祀与戎”。岳、镇、海、渎为最主要的祭祀内容。东海居四海之首,故东海祭祀居于祭海之首。根据明代任万里的《海庙祀典考》(见附录),从唐代开始,历代均于莱州的东海…[详细]

长城烽燧遗址烽燧也叫烟墩或烽火台,是古代军事观察、通讯的前沿哨所,大部分建在高山顶或川地转折处。古代凡边陲、要隘、道路等处,均设置烽燧,屯兵戍守,传递军情,形成独立而又严密的军事防御体系。如有敌情,夜间放火曰烽,白天掺加狼粪煨烟曰燧(俗称狼烟),故曰烽燧。燃烟举火和放炮的数目,根据来敌的多少而定,使千里防线数小时便知敌情消息。皋兰县地处黄河北岸,历史上为金城外围屏障,县境内烽燧遗址较多,且纵横交错…[详细]

2000多年前,秦始皇建立了我国历史上第一个统一的封建王朝。有一次,秦始皇望着滔滔的海面,心潮澎湃,想到统一大业来得不易,不知将来会有什么变化,就萌发了寻求仙药的念头,以求长生不老,倒是由此引出了徐福东渡的故事。徐福,又名徐市,是个有名望的方士(古代自称懂得求仙方术的人),懂得不少科技知识,又有丰富的航海经验。徐福受旨率领数千童男童女和各类工匠,带着五谷种子,渡海替秦始皇去寻求仙药。自然,仙药无从…[详细]

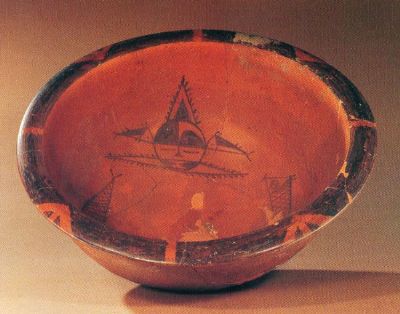

红山遗址群位于内蒙古自治区赤峰市城东北3公里红山北麓。为我国北方新石器时代重要遗存,距今约五千年。“红山文化”由此得名。包括聚落古遗址和古墓葬等。出土新石器和青铜器时代陶器、石器、骨器。以细泥彩陶和石耜最重要,在北方农业发展史的研究中占有重要地位。近年来,中国社会科学院考古研究所内蒙古第一工作队与红山区文化局、区文物管理所联合对红山史前遗址群进行考古调查,除实地考察了日本人1935年发掘的红山后第…[详细]

台西遗址位于河北省蒿城市岗上镇台西村东北。遗址以3个高大的“台疙瘩”(南台、西台、北台)为中心。“南台”在台西村东约200米处,现已铲平无存。“西台”和“北台”现存文化层面积在10万平方米以上。“北台”在“南台”北边约400米处,东西长约100米,南北宽约60米,高6~7米。两端高,中间低,呈马鞍形。从“北台”北侧断崖上看,上层(除去顶层)属战国至汉代文化层,下层至底部全为商代文化遗存。“西台”在…[详细]

明代嘉请二十一年(1542)设江口堡(黄桑坪原名江口),筑城六十丈,高一丈五尺,厚一丈。进入清代后,为了解决众多部队的给养,全县改行军屯制度,屯田2839亩。顺治十八年(1661),为进一步适应军情需要,军屯改民屯,使驻军更加军事化。雍正六年(1728)废堡升营,设游击、守备各一员、千总二员、把总和外委把总各四员、巴战守兵542名,营辖全县八个哨堡,设东南西北四条烽火台线路加强军事联络,并在营房对…[详细]

1970年,在乌拉特中旗杭盖戈壁苏木西南4公里处的后契勒陶力盖(汉语意为火石梁),发现石器时代的石器打制场,发掘出石核、刮削器和人工打制的石片等文物。达日盖遗址位于乌拉特后旗达日盖山口,总面积达1000多平方米,遗址不远处有排列有序的石棺墓群。此为新石器时代狩猎民族的遗址和墓群。呼鲁斯太遗址位于乌拉特中旗呼鲁斯太苏木,属青铜器时代遗址。在这里发现典型的连珠状匈奴牌饰。旁有春秋时代的匈奴墓群。鸡鹿塞…[详细]

东江纵队领导机关(龙见田)遗址位于东莞市黄江镇南部的龙见田村。1944年4月间,东江纵队为提高部队的军政素质,决定利用战斗间隙,集中第三大队、第五大队和东莞大队在东莞梅塘地区进行集训。由王作尧、杨康华和梁鸿钧等组成临时指挥部,领导和组织实施对部队的整训,临时指挥部设在马山脚下的龙见田村祠堂。当时的祠堂是由青砖建成,面积大约1300平方米,1991年龙见田村因扩建学校将其拆除。第三大队由大队长邬强率…[详细]

新桥反击战遗址位于泰宁县新桥乡新桥村北瑶际蓬。1933年10月,国民党军开始对中央苏区进行第五次“围剿”。12月15日夜,国民党军攻占泰宁与黎川交界的德胜关后,中革军委不得不下令红军主力撤回泰宁,开始转入防御阶段。1934年3月22日,红5军团第13师抵达新桥之后,立即抢筑工事并派红38团1营赶到泰宁与黎川交界的巫寮、盐隘两个山口,扼制自黎川德胜关南下的国民党北路军第3纵队,以打破国民党东、北两路…[详细]

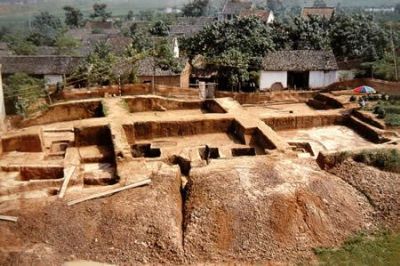

王湾遗址位于河南省洛阳市城西约3公里处郊区谷水镇王湾村涧河东南岸第一台地上。遗址总面积约8000平方米。1958年,中国科学院考古研究所洛阳工作站发现该遗址,1959年秋、1960年春,曾两次进行发掘,共揭露面积3350平方米。发现有新石器时代的房基9座,灰坑、窑穴179个,陶窑1座,墓葬119座。王湾遗址最重要的发现为新石器时代文化层,厚达3米左右,划分为三个阶段,即王湾一期文化、王湾二期文化和…[详细]

伏羲台遗址位于巩义市河洛镇洛口村。坐落在黄河南岸,黄河与洛河交汇处东部的夹角地带,高出河岸80米的台地上。遗址于1984年发现,由于当地百姓称此地为“伏羲台”,据此命名为“伏羲台遗址,据先秦典籍记载,黄帝、伏羲、尧、舜、禹等均在洛汭“修坛沉璧”,祭天祭川,遗址西北有传说中的伏羲台。1992年5月,经有关单位、专家认定此处为当时祭天场地。晋•王嘉:《拾遗记》卷一:“伏羲为上古,观文于天,…[详细]

旌德县白地镇江村建于隋末唐初,是一个具有1300年历史的古村落。她位于黄山东麓205国道旁,距黄山风景区30多公里。这里虽历尽岁月沧桑,几经盛衰起落,依然可见古祠巍峨,牌坊高耸,老屋林立,老街逶迤。江村宗祠是徽州传统建筑技艺的代表,其风格充分展示徽派古建筑特色。历史上,江村曾先后建起9座祠堂,除一所江祠外,其余全是江氏祠堂。分别是韶公祠、江氏宗祠、溥公祠、孝子祠、文兴公祠、义兴公祠、胜祖公祠、从政…[详细]

常行村民兵抗日窑洞保卫战斗遗址常行村民兵抗日窑洞保卫战斗遗址(第一批省保)时代:抗日战争地址:壶关县东井岭乡常行村抗日战争时期,常行村处于敌、伪、顽交汇地区,也是0领导的抗日政府的前沿阵地,在0的领导下,为了长期坚持对敌斗争,更有效地打击敌人、消灭敌人,1943年冬季,利用本村三面靠山,地下开采煤炭的“旧坑道”这一优势,在村西南山的窑洞中,修筑了“民兵战斗洞”,还从村中开了一个口子和战斗洞巷道相通…[详细]