第五批全国重点文物保护单位

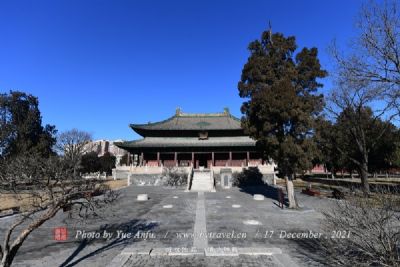

五公祠号称“海南第一楼”,位于海口市东南方5公里处,占地面积约6.7公顷。清光绪十五年(1889),海南人民为纪念唐宋间被贬谪来海南岛的唐朝名臣卫国公李德裕,宋朝名臣忠定公李纲、忠简公赵鼎、庄简公李光、忠简公胡铨而建,遂有“五公祠”之称。五公祠由主楼以及两侧的苏公祠、学辅堂、五公精舍、观稼堂、伏波祠、浮粟泉、cwNB236酌亭和琼园等亭、台、楼、阁古建筑群组成。主楼为一座二层木质结构式斗拱的红楼…[详细]

长城(GreatWall)又称万里长城,是中国古代的军事防御工程。长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今西安)的著名的典故“烽火戏诸侯”就源于此。春秋战国时期列国争霸,互相防守,长城修筑进入第一个高潮,但此时修筑的长度都比较短。秦灭六国统一天下后,秦始皇连接和修缮战国长城,始有万里长城之称[。明朝是最后一个大修长城的朝代,今天人们所看到的长城多是此时修筑。长城资源主要分布在河北、北京、…[详细]

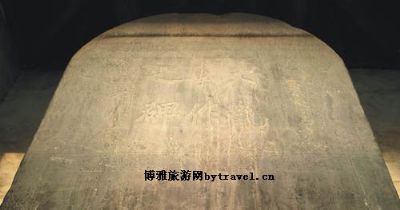

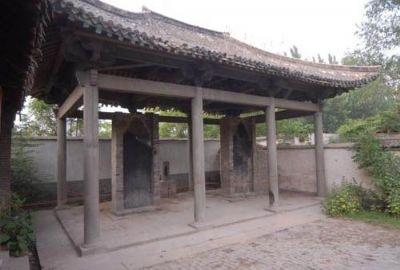

该碑简称“大观碑”,亦称“御制八行刑碑”。北宋·大观二年(1108年)八月立于文庙,现存红旗区人民政府院内。碑高4.72米,宽1.26米,厚0.42米龟趺座。碑额半圆形,上刻二龙戏珠和缠草图案,下刻云气纹饰,碑文四周浅刻二方连续藏地卷龙缠枝牡丹花边。碑体丰伟,刻工精细。碑文由宋徽宗赵佶撰并书,由书学博士李时雍摹写上石。“大观圣作之碑”6字,系尚书左仆射门下侍郎蔡京所题。该碑文为瘦金体,碑的正文和书…[详细]

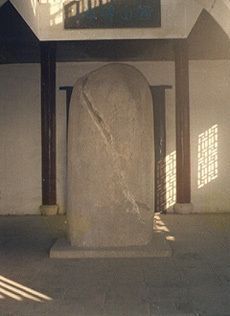

大唐清河郡王纪功载政之颂碑,俗称“风动碑”,位于河北省正定县城解放街西侧,唐永泰二年(766年)刻立。该碑通高6米、宽2.5米、厚0.48米。碑额上刻有“大唐清河郡王纪功载政之颂”十二个大字。碑文刻有楷书29行,总计1398字,现存1007字。内容是颂扬当时成都军节度使李宝臣“功德”之辞及立碑人姓名、官职等。该碑的碑文保存了有关河北地区唐代的政治、军事等方面的资料,具有较高的历史研究价值。碑文书法…[详细]

天龙山石窟,位于太原市西南四十公里处的天龙山腰。天龙山,原名方山,海拔高达一千七百米。历史上,这里曾经是北齐皇帝商欢的避暑宫。由于北齐时山下兴建了天龙寺,后人就习惯地称之为天龙山了。天龙寺,宋代易名为圣寿寺,一九四八年失火,寺庙被焚毁。一九八一年,搬迁太原南郊南大寺于山上,现已修葺一新。天龙山石窟,始凿于东山魏年间(公元534——550年),隋、唐统治者也继续在天龙山开凿大批石窟。天龙山石窟位于东…[详细]

国山碑江苏省省级文物保护单位第一、二批1982年3月调整公布国山碑三国?吴宜兴县祝陵镇2001年公布为第五批全国重点文物保护单位国山碑位于江苏省宜兴市善卷镇国山顶上,立于三国东吴天玺元年(276年)。国山,原名离墨山,相传仙人锺离墨于此-得道,故名。国山碑是三国时,吴天玺元年(276年),因在离墨山中发现石洞,即现在的善卷洞,当地官僚和朝臣们知道后,当作大瑞,向皇帝上表献媚,皇帝孙皓立即派遣司徒董…[详细]

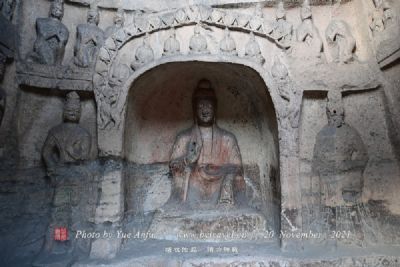

栖霞山千佛崖石窟是南京唯一的一处六朝佛教石刻遗迹。栖霞山千佛崖位于栖霞山纱帽峰到虎山峰的山崖上。栖霞千佛崖造像始于南齐。相传当年明僧绍舍宅入寺后曾梦见栖霞西峰石壁有如来佛光彩,乃立志在此岩壁上开凿佛像,不料未及实施而终。其子临沂令明仲璋为实现父亲遗愿,出资鸠工,与法度禅师一起于南齐永明二年(484年)在西峰石壁上开凿佛龛镌刻佛像,即千佛崖上无量殿。无量殿的大佛造像设计人为齐梁时期建康著名的高僧僧…[详细]

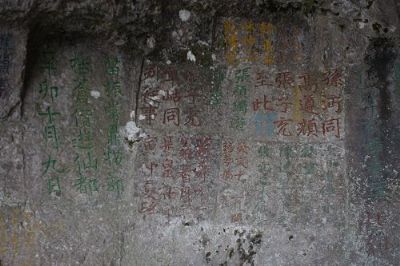

仙都摩崖题记位于浙江省缙云县仙都风景管理区,分布于初阳山、鼎湖峰、仙水洞、铁城、小赤壁五景点,从唐代延续到近代。现存摩崖石刻和题记120余处。最早的摩崖石刻为唐代乾元年(公元758年)间篆书名家李阳冰的“倪翁洞”三字篆书和建中元年的一条游记。宋代摩崖题记有55处。明清题记有32处。民国(公元1912-1949年)时期的题记有15处。当代题记有10处。仙都山是中国道教名山,所以题记内容有不少是和道教…[详细]

宝成寺麻曷葛刺造像位于浙江省杭州市上城区紫阳山,开凿于元代至治二年(1322年),题材为佛教密宗造像。麻曷葛刺是大日如来的梵语音译,意译是“大黑天”,元朝统治者奉为军神或战神。龛形呈横长方形,龛顶略有弧度,高2.45米,宽4.1米。龛内又开三个小龛,中间为本尊麻曷葛刺像,左侧为文殊骑狮像,右侧为普贤骑象像,三像后为尖拱形火焰背光。龛楣上有浮雕金翅鸟三只,左右还有飞鸟和奔兽。大龛北侧壁有元代至治二年…[详细]

东钱湖石刻群位于浙江省鄞县东钱湖北岸郭家峙至天童公路沿线。于北宋政和八年(1118年)前后至明万历十二年(1584年)前后建成。主要是指南宋史氏望族和明代太子余有丁墓葬神道的地面石刻群体。南宋时期的史氏望族墓道石刻群,是融古代哲学、美学、生态学等于一体的石刻艺术精品,它包括宋冀国夫人叶氏太君墓道、宋太师越国公史诏墓道等。这些墓道长50米至数百米不等,现存较为完整。石刻造型比例适度,线条流畅,生动传…[详细]

梵天寺经幢位于浙江省杭州市上城区凤凰山东麓梵天寺路。梵天寺为五代吴越国名刹。据《吴越备史》载,梁贞明二年(916年),钱镠迎鄮县(今鄞县)阿育王寺释迦舍利塔到杭州,建城南塔珍藏。后城南塔毁于火。乾德三年(965年),吴越国王钱弘俶重建,后改为梵天寺。梵天寺经幢建于公元965年,是南塔寺的门前遗物,左右各一对,高近15米。经幢通体用太湖石雕刻而成。双幢形式、结构基本相同,南北对峙,相距13米,幢高1…[详细]

天柱山山谷流泉摩崖石刻位于安徽省潜山县天柱山镇风景村境内,现存唐(公元618年-907年)至民国(公元1912年-1949年)历代石刻400余方,以宋代(公元960年-1279年)石刻最多。天柱山山谷流泉摩崖石刻由“山谷流泉摩崖石刻”、“虎头崖石刻”、“刘源题字石刻”三大石刻群组成。现存唐至民国时期的摩崖石刻300余方。天柱山山谷流泉摩崖石刻的石面题刻手法,分浅雕(凸起)和沉雕(凹线)两种;题刻内…[详细]

•鼓山名胜之一,各种石刻,更有朱熹手迹。摩崖石刻位于福建省福州市境内,也是鼓山名胜之一。据记载,鼓山摩崖题刻共有180处,估计全山石刻不下300多处,其中著名的有喝水岩下石壁上刻的“寿”字,字径为4米,为南宋著名大书法家朱熹所书。纵观鼓山刻石,上起北宋,下迄清代以至当代,前后延续近千年,内容丰富,字体篆、隶、行草、楷俱全,堪称福州碑林,对研究中国古代书法艺术有重要参考价值。自宋以来,名…[详细]

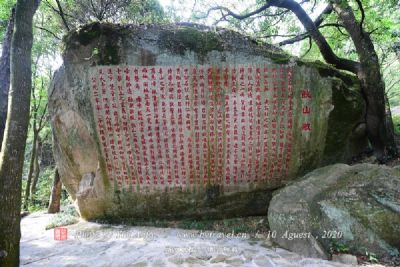

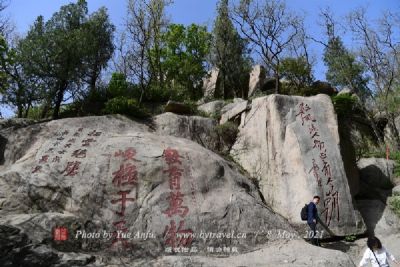

泰山石刻位于山东省泰安市,包括经石峪和唐摩崖两部分。经石峪位于泰安市泰山中路斗母宫东北400米的山峪中。北齐时(公元550-580年)镌刻,是中国现存规模最大的佛经摩崖刻石。-刻于面积2064平方米的缓坡石坪上,自南而北竖行刻《金刚般若波罗密经》44行,为-的上卷。字径50厘米,以隶为主,兼有楷书、行书和篆书。书法遒劲,在书法史上有极其重要的价值。周围还有宋、明、清、民国及现代观经、题诗石刻20多…[详细]

白佛山石窟造像位于县城西侧白佛山之阳,全国重点文物保护单位。现存大小造像142尊,以隋开皇七年(578年)建造的阿弥陀佛像最大,该造像通高7.6米,结跏趺于束腰仰覆莲座上,形体硕大精壮,面相慈祥,微含笑意,其西土造像之容貌已然不见,转化成东土者形象。据专家考证,此造像是目前中国中原一带保存最为完整、个体最大的隋代佛像,堪称“中原隋代第一佛”。大佛两侧窟壁排列数十小龛像,大者高35厘米,小者仅10厘…[详细]

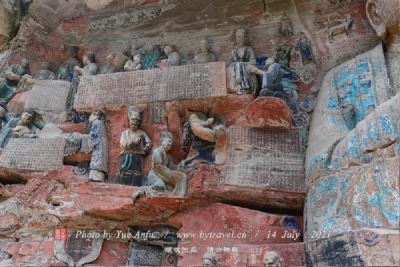

鸿庆寺石窟,位于义马市东郊7公里处的石佛村,共有六窟。第一窟:平面长方形,有中心柱。西壁刻佛传故事,上部刻绘释迦在菩提树下,一手支颐,神态安详;下部是两位妃子及宫女劝释迦不要出家的情景。南壁刻一佛坐莲座上,两侧各有两菩萨。北壁中间刻浮雕“降魔”变图,10余个魔鬼,手持利器,向佛进逼。两侧各刻一龛,龛内有佛和弟子菩萨,龛外有兽。东壁刻有高大的城楼,上下有菩提树和身着长衣的人群。中心柱上有佛、鹿及执伞…[详细]

小南海石窟,位于安阳县西南25公里小南海北滨,面临洹水,背靠大山,依山而凿。由于它凿于风景优美的小南海附近,所以称之为小南海石窟。现存三窟,均为北齐天保年间建造。三窟造像大同小异,规模相近,风格古雅。西窟进深1.76米,面阔1.36米,高1.76米。平面呈方形,面积为2.4平方米。正中雕释迦牟尼佛一尊,结跏跌坐于长方形台座,左右为胁侍菩萨二像,两侧壁各镌刻菩萨三立像。门作拱券状,门楣上雕有滚龙两条…[详细]

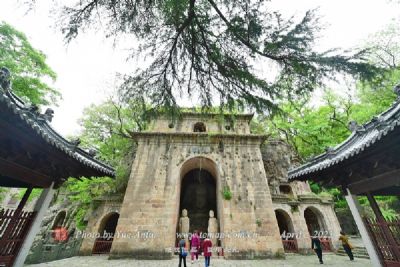

大丕山摩崖大佛及石刻位于河南省浚县城内大丕山东部的天宁寺院内及其附近。摩崖大佛开凿于十六国后赵时期,距今1600余年。摩崖大佛依山而凿,面向黄河,通高21.33米。大佛为坐式弥勒大佛像,左手扶膝,右手施无畏印(代表除却痛苦的意思)。摩崖大佛附近,现存历代摩崖石刻三百多块,包括北魏石兽,唐代“大山铭”、千佛洞石窟、王阳明的《大任山诗》等。摩崖大佛及石刻大体保存了南北朝时期原样的大佛像,同时也保存了北…[详细]

受禅碑和受禅台位于许昌市西南17公里的繁城镇,台高20米,长宽约30米,是当年魏王曹丕接受汉献帝的禅让,登基称帝的地方。建安二十五年(公元220年)冬十月,魏王曹丕在繁阳(今繁城)筑灵台,举行受禅大典,接受汉献帝的禅让,代汉立魏,改年号为黄初,是谓魏文帝。从此结束了刘汉王朝400年的历史,开始了我国历史上的魏、蜀、吴三国时代。受禅大典的盛况,裴松之引《献帝传》注云:“魏王登坛受禅, 公卿、列侯、诸…[详细]

大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑位于河南省登封市北郊嵩山南麓峻极峰下的书院村。现立于中国古代四大书院之一的嵩阳书院大门外西侧10米处,唐天宝三年(744年)刻立。该碑由基座、碑身、碑额、云盘、碑首五层雕石组成。通高9.02米,宽2.04米,厚1.05米。碑制宏大,雕刻精美,通篇碑文1078字,内容主要叙述嵩阳观道士孙太冲为唐玄宗李隆基炼丹九转的故事。李林甫撰文,裴迥篆额,徐浩书丹。字态端正,刚柔适度,是…[详细]