第五批全国重点文物保护单位

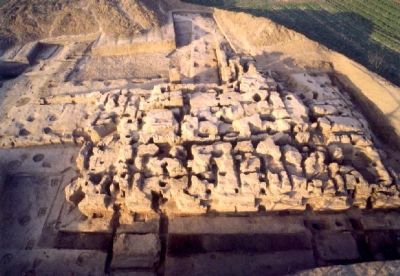

新石器时代遗址。位于湖北省应城市星光村门板湾,大洪山东延余脉向江汉平原北部过渡的连接地带。面积约110万平方米,文化层厚0.8~2米。是中国南方稻作农业聚落的典型遗存。1979年文物普查时发现。1999、2000年发掘。遗址中部有屈家岭文化时期的城址一座。城址平面呈方形,南北长约550米,东西宽约400米。城垣底宽约40米,顶宽约14米,残高约1~5米。垣外有城壕遗迹,长约260米,最宽处约60米…[详细]

走马岭遗址位子湖北省石首市焦山河镇走马岭村与滑家当镇屯子山村的交界处,为新石器时代遗址。遗址核心是一平面呈不规则长方形古城址,东西最大长度370米,南北最大宽度300米。城垣自上而下以黄、褐、灰白粘土夯筑。在东城垣中部和西城垣南北两端分别筑有城门。在城内发现有面积达100平方米的大房子,面积在30~50平方米的多分间式中型房子和面积在8平方米左右的小房子。土城垣包含物多为屈家岭文化早期的陶器残片,…[详细]

阴湘城遗址位于湖北省荆州市马山镇北约4公里处,为新石器时代古城址。该城址平面呈圆角长方形,中部的一条纵向冲沟将遗址分为东、西两部。城址东西长约580米,南北残宽约350米,面积约20万平方米。东、南、西三面城垣基本保存较好,现存城垣宽度一般为10~25米,城垣外有城濠。已发现房屋基址13座、陶窑4座、瓮棺8座、灰坑及水稻田的遗迹,城濠内发现了大量的动植物遗迹和文化遗物。其0土的漆木钺柄,是目前中国…[详细]

东周遗址。位于湖北省当阳市河溶镇前进村东200米,属鄂西山地向江汉平原的过渡地段,文化遗存集中分布在山岗和台地上。面积约6万平方米,文化层厚约1~1.5米。是一处楚文化内涵非常丰富的重要遗址。1979年冬,为配合赵家湖水渠的修建,在沮漳河东岸进行文物调查时发现。1982年试掘。出土陶器以红陶为主,尤以下层红陶最多。红褐陶、灰褐陶、黑灰陶、橙黄陶四种陶系由早到晚逐渐增多。红陶和橙红陶多为鬲,红褐陶多…[详细]

东周时期遗址。位于湖北省潜江市西南角,跨龙湾、张金两镇,西北距楚故都纪南城遗址55公里。中心地理坐标:东经112�42′,北纬30�14′。遗址分布于东西长12公里、南北宽9公里范围内,文化层厚约2~3米。是一处以东周楚文化遗存为主的重要遗址群。1984年文物普查时发现,共有遗址和墓群35处。新石器时代遗址1处,西周遗址1处,东周遗址22处(其中2处迭压在新石器时代地层…[详细]

东周时期古城址。位于湖北省大冶市高河乡胡彦贵村南500米。面积约12万平方米。为鄂东南极为重要的一处历史文化古城址,是东周时重要的楚城遗址。据《湖北通志�古迹�武昌县》载,马迹乡有鄂王城。今鄂王城原隶属武昌县马迹乡,当为文献所记鄂王城。1982年,黄石市博物馆等单位对该城址进行了多次调查。城址依岗地而建,西南部较高,东北部较低,高出附近地面约5~10米。平面呈不规则长方…[详细]

东周古城址。位于湖北省沮漳河流域西侧,宜昌、当阳、枝江、荆州交界处的冲击平原地带。中心地理坐标:东经110�56′,北纬30�41′。面积约2200平方米。是东周时期楚文化及鄂西地区原始文化发展的重要城址。1973年以后,季家湖西岸相继出土一批重要铜器,1979年,北京大学等单位在此试掘。季家湖城址以季家湖古城垣和杨家山子遗址、鲁家坟墓群为中心,周围分布众多的台基和古墓…[详细]

楚皇城城址是春秋战国时期楚国都城之一,于1956年被调查发现,2001年被国务院批准为全国重点文物保护单位。楚皇城处于早期楚国文化形成和发展的重要地区,一直是学术界关注的楚国都城遗址之一,有极高的历史价值、科学价值、艺术价值、社会价值。楚皇城城址由内外两城套筑而成。外城平面呈不规则矩形,南北长1840米,东西宽1720米,四周现仍保存有土筑夯实的城垣,周长6420米,面积为2.2平方公里,城垣外有…[详细]

唐至明代窑址群。位于湖北省武汉市江夏区南部的梁子湖与斧头湖之间。中心地理坐标:东经114�10′~114�20′,北纬30�8′~30�22′。面积约5000万平方米。是我国南方生产影青瓷、青瓷的重要窑址群。1974年文物调查发现湖夏村窑址群;1982年在梁子湖沿岸的湖泗、舒安、保福、土地堂、龙泉、贺站又发现古瓷窑堆积63处;1985年在鲁湖…[详细]

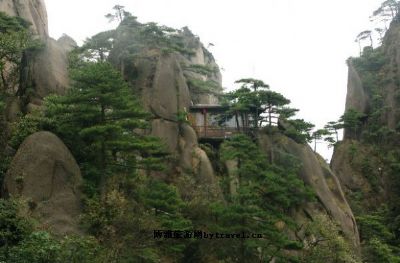

明永乐年间,国家“北建故宫,南修武当”,在武当山建造了规模宏大的皇家庙观,而玉虚宫则是整个建筑群中最大的庙宇。明朝著名文学家王世贞为此不禁发出“玉虚仿佛秦阿房”的赞叹。玉虚宫在湖北省丹江口市境内的武当山主峰西北。全称玄天玉虚宫,因明清两代,此地常有军队扎营,故俗称老营宫。该宫始建于明代永乐十一年(1413),嘉靖三十一年(1552)维修。原为五进三路院落,东中西三院共建有宫门、龙虎殿、朝拜殿、年殿…[详细]

玉蟾岩遗址新石器时代。位于湖南省道县延寿镇白石寨村,在此发现了时代最早的栽培稻等实物标本。玉蟾岩洞穴,当地俗称为-洞。洞穴高于地面约5米,洞口部分宽约12~15米,进深6~8米,洞口方向为东南。洞口前地势平坦开阔,阳光充足,适宜人类居住。遗址首次发现于1980年,曾多次进行调查。1993年、1995年两次进行了考古发掘。遗址的文化层厚1.2~1.8米,地层保存基本完好。清理的生活遗迹主要为烧灰堆,…[详细]

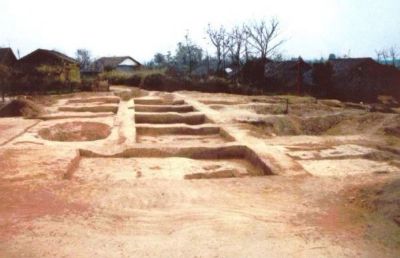

彭头山遗址新石器文化早期。位于湖南省澧县,此为长沙中游地区年代最早的新石器时代早期文化。彭头山遗址是澧县文物考古人员于1985年开始的文物普查中发现的,同类遗址尚有十余处。1988年11月,湖南省文物考古研究所报请国家文物局批准,进行了发掘。遗址在澧水北岸低于50米的山岗上。此次发掘共开探方15个,探沟两个,揭露面积约400平方米,主要清理了新石器早期灰坑15个,墓葬18座,柱洞24个,灶两个,居…[详细]

八十垱遗址新石器时代。位于湖南省澧县梦溪镇五福村,对研究新石器早期聚落形态、水稻栽培具有重要价值。1993-1997年,湖南省考古研究所对澧县八十垱遗址进行发掘。6次发掘面积达1200平方米,其主要堆积层属新石器时代彭头山文化,距今七八千年。遗址可分早、中、晚3期,早期范围超过3万平方米,晚期约200平方米。中期不足3万平方米,却是遗址最兴旺时期,突出标志是聚落环壕与围墙的开挖和堆筑,这样即形成日…[详细]

【老司城遗址】即桑植地方军民宣慰司署址,在县城北50公里荒溪、今沙塔坪乡茶盘口村官屋场,乃向姓另一支土司古城。<宋史>载:绍兴七年(1137),“湖广靖康以来,盗贼盘踞……独向思胜等5人亲号溪洞归朝,誓掌防拓,卒能保境息民,授湖广桑植等处军民宣慰使职,约束苗民,拥有上下桑植地”。向于景炎4年(1279),在澧水北源上游右岸茶盘口筑城,即老司城。袭4世至向仲山,因地处偏僻,迁署旧司城。整个古城城区分…[详细]

石峡遗址位于广东省曲江县马坝镇西南2.5公里,为新石器时代遗址。遗址内包含4个不同时期的考古学文化堆积,第一层是距今6000年左右的新石器时代文化层;第二层是距今5000—4000年被命名为“石峡文化”的新石器晚期文化层;第三层是距今3800—3100年的早期青铜文化层;第四层是时代与中原地区西周晚期到春秋时期相当的晚期青铜文化层。遗址发现柱洞、灰坑、陶窑等遗存,清理墓葬136座。石峡遗址的发现和…[详细]

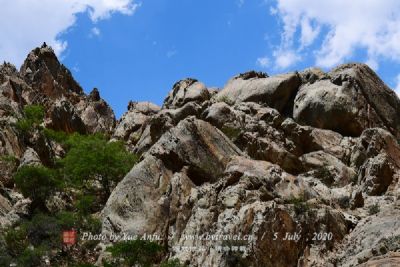

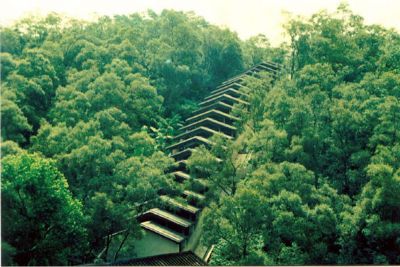

莲花山古采石场位于广东省番禺市东部的莲花山镇,是岭南地区的一处具有二千年历史的古采石场遗址。莲花山古采石场开采时间自西汉初年一直延续至清代道光年间,西汉南越王墓石料即采自莲花山。由大小40余座丘陵组成,面积30余万平方米。莲花山古采石场以切割式凿岩法开采,遗留的采石面平均高度为25米,最高处达40米,最深处在地面下13米。采石场至今仍保留着古代采石时留下的石柱、石板及大量未能运走的石料。《番禺县志…[详细]

笔架山宋窑位于湘桥。城东笔架山西麓。古遗址北起虎头山,南至印子山,绵延2公里,窑址鳞次栉比,至今笔架山脚一带的群众,仍称该地为“百窑村”。笔架山窑场始创于唐,极盛于宋。其产品远销国内外,成为中国陶瓷出口基地之一,被誉为“广东陶瓷之都”。产品种类繁多,主要有碗、盒、盏、灯、炉、杯、壶、盂、豆、釜、洗、枕头、粉盒等日用器皿和瓶器、人物、玩具等工艺瓷,其胎质坚密,别具一格。釉色以影青釉为主,兼有青、白、…[详细]

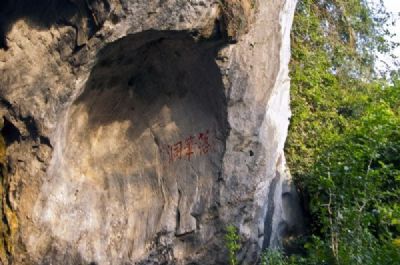

落笔洞在三亚市荔枝沟镇境内,距三亚市区约15公里。洞位于一座造型奇特的小山峰上,为天然石灰岩溶洞。洞口高约12米,宽9米,深18米,洞中央有两根钟乳垂吊,形如巨笔悬空。传说古代时笔尖水滴不断,人若以手接此水,便会文思敏捷,下笔成章。洞底地上数块形如砚台的大石块,传说是神仙用的笔砚。两根“巨笔”遭到破坏,现洞顶仅存半截残迹。落笔洞内有不少石刻,其中“落笔洞洞洞笔落”、“尖峰岭岭岭峰尖”两句诗,顺念与…[详细]

介 绍 百谷遗址位于广西壮族自治区百色市那毕乡大和村百谷屯东北,为旧石器时代遗址。 百谷遗址原始地貌保存完好,石制品埋藏丰富。已发现数量较多的石制品,及可供年代测定的玻璃陨石标本。遗址表面还发现更多的大型砾石石器。在高岭坡遗址内,出土了石制品69件和玻璃陨石等。之后又出土石制品90余件,证实砖红壤是石器的原生地层,推断距今约70万年,把人类在广西活动的历史大大提前。 百谷和高岭坡遗址是这些地…[详细]