第五批全国重点文物保护单位

大堡子山遗址及墓群位于陇南地区礼县县城东13公里西汉水南、北两岸。墓地分大堡子山、赵坪圆顶山等几个墓区,墓区总面积18平方公里。1994、1998年两次共发掘墓葬14座,调查勘探面积21万平方米。墓区的中心是大堡子山墓区,它以M2、M3为主,周围有规律地间距5-7米东西向排列中小型墓,面积约6万多平方米。M2、M3均为中字形大墓,墓向东向,基本呈南北平行排列。南侧有从葬的车马坑2座,亦东向。M2、…[详细]

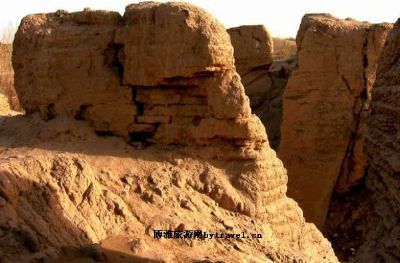

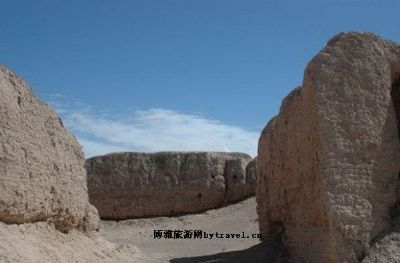

位于张掖西北12.5公里处。南北长15公里,东西长10公里,是新石器时期的古文化遗址,为全国重点文物保护单位。遗址内有汉代墓葬群,约4平方公里。多数墓葬已被沙埋没,凡未被沙漠埋没者,大部分已在解放前被盗掘。1956年国家地质勘查队进行勘查后,认定遗址底下有古城一座。相传西汉以前匈奴移居这里,划疆为小月氏国国都。因当地人称匈奴为“黑匈”,故称为“黑水国”。汉墓群南北两侧,有古城堡故址两座,两座城堡造…[详细]

悬泉置遗址位于敦煌市甜水井东南2公里吊吊泉沟口西侧,敦煌市与安西县行政区域交界处。南临三危山支脉火焰山,北与疏勒河流域汉长城烽燧遥望。因出土的汉简上 书“悬泉置”三字而定名。现存面积约2.25万平方米,文化层厚0.5—2.5米。地面暴露有灰层、大量绳纹灰陶片、草渣和汉简。1990年-1992年对遗址进行了系统的科学发掘,发掘面积3000多平方米。悬泉置遗址考古发掘被评为1991年度和“八五”期间全…[详细]

许三湾城及墓群遗址位于甘肃省高台县新坝乡许三湾村,发掘于1958年,为汉代(公元前206年-公元220年)至唐代(公元618年-907年)遗址。许三湾城址平面为方形,城东西长66米、南北84米,南面开门,有瓮城。城内有建筑基址。城周围有墓群三处,有带砾石封土的墓葬3000余座,密集处封土相互连接。在城西3公里的五道梁,分布墓葬1000多座。许三湾城及墓群是汉晋十六国时期河西地区重要的历史遗址,对研…[详细]

白塔寺遗址位于武威市武南镇白塔村刘家台庄,始建于西夏以前,元、明、清重修、续建。是藏传佛教寺院遗址,是西藏喇嘛教名僧萨班的圆寂之处,是我国历史上民族团结的象征。1998年调查并试掘,1999年对塔基作全面发掘,并试掘部分殿基,发掘面积共计1527平方米。1239年,元太宗窝阔台的皇子阔端驻凉州,为西凉王。其久攻西藏不克,故邀西藏喇嘛教萨迦派四祖萨迦·班智达来凉和谈。1247年,萨班作为西藏代表与阔…[详细]

喇家遗址喇家遗址在官亭镇南部喇家村黄河北岸,是一处新石器时代晚期大型村落遗址,属国家级重点文物保护单位。遗址反映了4000年前喇家村落的生活水平和较高的社会等级,揭示出前所未有的史前灾难遗迹,被列为2000年中国十大文物考古发现之一,其中发掘的“黄河磬王”为目前中国考古发现最大的磬。…[详细]

塔温搭里哈遗址:位于青海省都兰县巴隆乡西南约10公里的塔温搭里哈(蒙语地名,即五个山头的意思),由于该地区降雨量极少甚至多年不遇,遗存保存相当完整,面积约20万平方米。遗址由四个大山包和三个小沙包包围成一圈,中间是一块黄土铺垫的广场,长约250米,宽约150米,广场上没有发现遗址和遗物,这样独特的布局在全国还是首次发现,是宗教活动的主要场所。遗址文化层直接堆积于地面之上,这与其它地区遗址埋藏于地下…[详细]

开城遗址位于宁夏回族自治区固原县开城乡-,处在六盘山东边缘清水河与泾河、茹河、葫芦河的分水岭上,是元代安西王设在六盘山地区的王相府。-遗址面积2.86平方公里。遗址的主要遗存为元代。1992年7月6日,原固县人民政府将此地列为县级重点文物保护单位。重点保护范围共6处。遗址中大量元代以龙和黄色为主调的“琉璃龙纹瓦当、滴水描金鎏银”建筑饰件的发现,以及日前专门为祭祀成吉思汗而建的宗庙遗址的发现,都为揭…[详细]

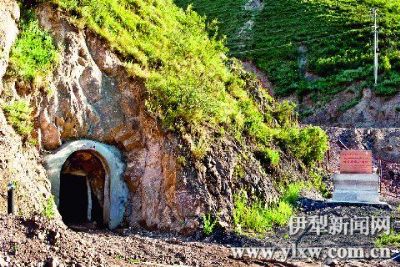

奴拉赛铜矿遗址位于新疆维吾尔自治区尼勒克县城南约3公里的喀什河南岸、阿吾拉勒山北坡的天山奴拉赛沟中,是一处春秋战国时期的遗址,距今约2600-2400年。遗址包括圆头山古铜矿遗址和奴拉赛古铜矿开采、冶炼遗址。在圆头山古铜矿遗址,发现有露天采掘矿坑和大型石器。奴拉赛铜矿采矿区已发现十余处竖井洞日,已塌毁,洞口约5米见方,有的竖井深达20米左右,宽约5米。洞口周围和竖井中发现大量矿石和圆形或扁圆形的石…[详细]

介 绍 圆沙古城,又名尤木拉克库木古城,位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县大河沿乡北部、克里雅古河床的东岸。古城地处塔克拉玛干沙漠腹地,几乎全被沙丘覆盖。墙体大多不直且有损毁。城墙结构为木骨泥墙,外侧有护墙坡。在南墙中部和东墙北部各有一城门,其门道、门柱、门板的痕迹尚存。城内暴露于地表的建筑遗迹有6处,所出遗物有陶、石、金属、料器等类型。从发掘清理的情况看,该城始建于汉代,社会经济以饲养业和畜牧业…[详细]

克孜尔尕哈烽燧位于新疆维吾尔自治区库车县依西哈拉乡境内,坐落于却勒塔格山南麓盐水沟沟口的冲击台地上。烽燧雄伟挺拔,建于汉代。烽燧即烽火,是古代军情报警的一种措施,史册记载,夜间举火称“烽”,白天放烟称“燧”。它是目前古丝绸之路北道上时代最早,保存最完好的烽燧遗址,且位居丝绸之路北道的黄金地段,区位条件优越,具有较高的旅游价值。-该烽燧2001年6月被国务院核定为第五批全国重点文物保护单位-。200…[详细]

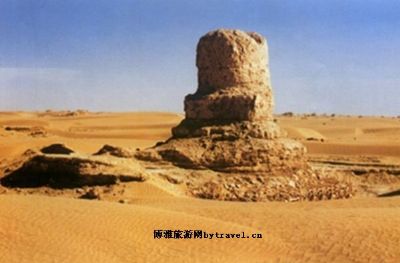

孔雀河烽燧群位于新疆维吾尔自治区巴音郭勒蒙古自治州尉犁县境内孔雀河沿岸的荒漠地带。为汉晋时期丝绸之路楼兰道上的重要军事设施,始建于公元前1世纪。烽燧群地处营盘古城至库尔勒之间,基本走势由楼兰沿孔雀河故道向库尔勒方向延伸,分布在长约150公里的地段内现存11处烽燧遗迹。自东向西依次为营盘、兴地1号、兴地2号、兴地3号、脱西克吐尔、脱西克西吐尔、卡勒塔勒、沙鲁瓦克、萨其该、孔基、孔基西亚克伦等。烽燧均…[详细]

海头古城在楼兰古城西南48.3公里处,它是魏晋南北朝时期罗布泊地区仅次于楼兰的第二大城。南北城墙长107米,东西城墙长约190米,总面积约2万平方米。海头古城附近是罗布泊地区另一个遗址集中区,在其西北约3公里处有LL古城,再向西北4.8公里有LM住宅群遗址。文物部门将海头古城称做罗布泊南古城,1914年斯坦因在罗布泊探险时将其命名为LK城址。海头古城是1907年斯坦因的维吾尔向导托克塔阿訇首先发现…[详细]

莫尔寺遗址位于新疆维吾尔自治区疏附县伯什克然木乡,距今已有1800年历史。遗址包括寺院和佛塔遗迹,是中国最西部佛教遗址之一,是罕诺依古城-标志性建筑物,是丝绸之路留存至今的年代较早的一处佛教遗迹,也是佛教文化在喀什一带盛行的有力见证,对研究佛教初传新疆及唐代喀什地区佛教流行问题均具有重要意义。2001年6月被国务院核定为第五批全国重点文物保护单位。“莫尔”,维吾尔语意为“烟囱”,因遗址内保存了高大…[详细]

托库孜萨来遗址位于新疆维吾尔自治区巴楚县托库孜萨来村。遗址包括托库孜萨来古城、托库孜萨来佛寺和图木休克佛寺等。曾是古丝绸之路上的重镇,处于汉唐西域的南、北道间,内涵丰富,是该地区晋唐佛教文化繁荣的证明,也是古丝绸之路上极具历史、考古价值的文化遗址。-在东西方文明的交流中发挥过重要作用。2001年6月被国务院核定为第五批全国重点文物保护单位-。托库孜萨来遗址位于新疆维吾尔自治区巴楚县托库孜萨来村。遗…[详细]

米兰遗址位于若羌县东80余公里的米兰农场团部东3公里处,是由8座佛塔、3座佛寺、汉屯田水利设施和唐代吐蕃古戊堡遗址组成的一处面积广大的遗址群落。是著名的古代西域名城鄯善古国伊循城遗址。在汉代屯田遗址地区的中心有突布提古城堡,城堡东南角有眺望台,登台眺望,屯田区的景物尽收眼底。在东南方沿着一条宽10—20米,长37公里的引水干渠,分布着16个屯田卒居住的群落和一个炼铁炉遗址。干渠引水于米兰河,沿线有…[详细]

安迪尔古城是国家重点文物保护单位,位于和田民丰县安迪尔农场东南约27公里的沙漠腹地,在安迪尔河下游东南。安迪尔古城遗址由佛塔和寺院组成,始建于汉代,于公元11世纪逐渐被废弃。安迪尔古城是丝绸之路南道一处汉唐时期重要遗存。本世纪初,外国探险家斯坦因曾盗掘大量土蕃文、婆罗迷文和汉文文书及一批精美文物。古城遗址现有环形城址、佛寺、佛塔、墓地等。自唐代中后随着安迪尔河流量减小,遗址逐渐被废弃。 新疆和田…[详细]

石头城遗址位于沽源县小河子乡石头城村南,属元、明时期遗址。该遣址呈正方形,每边长250米,占地6万多平方米。城墙为石块彻筑,现残高1—3米,开南北二门,门址宽20米,城内已辟为农田,建筑无存,仅见遗迹。在采集到的遗物标本中,有仿钧窑、汝窑、定窑等窑口瓷片,以及元朝时期陶片等。 石头城遗址为元朝两都巡幸时的重要驿站,元朝时的文人墨客留下了很多有关诗文,客观上反映了当时的生活环境和人文环境,遗址保存…[详细]

七个星佛寺遗址地处古丝绸之路北道,位于焉耆县七个星镇西南部的一道低矮的山梁和坡地上,是佛教文化东传的一个重要枢纽,也是焉耆国的佛教中心。七个星佛寺遗址,由地面寺院建筑和洞窟建筑两部分组成。残存佛像基座,窟内有乐伎、朵云纹、飞天等壁画遗存,出土泥塑佛、菩萨、天王,供养人等头像。遗址1961年被确定为国家级文物保护单位,2001年由国务院公布为全国重点文物保护单位,公布名称为七个星佛寺遗址。七个星佛寺…[详细]