第五批全国重点文物保护单位

导游列山古墓群位于朗县金东乡林邛公路旁,距4公里多的列村东北约1.5公里的列山南坡上,海拔3200米。列山古墓平面呈梯形,坐北朝南,封土堆高1.68米,封土未经夯打,封土内夹有网状石墙,东西长5.80米,南宽7.50米,北宽5.31米,石墙厚度为0.30米,高0.53米。该建筑群气势宏伟,构筑奇特,整个墓群延绵几公里,是西藏境内难得一见的景观。烈山古墓群不仅反映了1000多年前西藏的丧葬制度和墓葬…[详细]

吉堆吐蕃墓群分布于西藏山南市洛扎县洛扎镇吉堆村委会所在地南侧的半山腰上,面积约50万平方米。从其形制、结构上看,是一处典型的吐蕃时代墓地。整个墓群共有66座墓葬(其中2012年9月新发现18座),大小不一,有的墓大而层厚,每级间垫有圆木或垫有白玛草(一种植物草),排列整齐,而且形状有方形、圆形、梯形、亚字形、塔形。墓葬封土为覆头状,平面侧为梯形。封土采用夹石夯筑的方法。另墓群周边有11个祭祀坑。吉…[详细]

西汉帝陵,分布在陕西省咸阳市北原(亦称五陵原)上。西汉(公元前206-公元8年)经历了11个皇帝,除文帝刘恒霸陵、宣帝刘询杜陵在西安效区外,其他9个帝王陵墓均在咸阳市北原上。自东向西依次为景帝刘启阳陵、高祖刘邦长陵、惠帝刘盈安陵、哀帝刘欣义陵、元帝刘渭陵、平帝刘康陵、成帝刘延陵、昭帝刘弗陵平陵、武帝刘彻茂陵。 帝陵园为方或近方形,四面各一门,门前有阙。霸陵因山为陵,其余帝陵有高大的覆斗形封土,…[详细]

唐代帝陵是中国封建社会发展高峰时期墓葬制度的代表,是中国陵寝发展史上重要的阶段,是唐王朝兴衰历程的见证。 唐代从公元618年建国,至公元907年灭亡,历时289年。共21帝20陵(高宗李治与女皇武则天合葬乾陵),除昭宗李晔和陵和哀帝李柷温陵分别在河南渑池和山东菏泽外,其余18座陵墓集中分布在陕西省乾县、礼泉、泾阳、三原、富平、蒲城6县,东西绵延100余公里。几乎与渭水汉九陵成平行一线。据宋敏求《长…[详细]

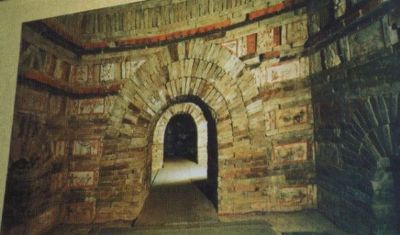

果园-新城墓群位于甘肃省嘉峪关市新城乡西南、酒泉市果园乡北的戈壁滩上,是河西走廊魏晋(公元220年-420年)、唐代(公元618年-907年)的代表性墓群。墓群面积13万平方米。墓葬多存有砂砾堆积的封土、墓道。魏晋、十六国墓葬的墓门上方砌筑雕砖的门楼,雕砖造型有力士、雷公、鸡首人身或牛首人身像。墓室有二室或三室。雕砖砌成屋檐。还有一些壁画墓,大多一砖一画,以墨线勾勒然后施彩,内容有畜牧、林园、狩猎…[详细]

汪氏家族墓地位于甘肃省漳县城南2.5公里的徐家坪,是元代陇右王汪世显及其后裔的墓地。从公元1243年至1616年间,有汪世显及其后裔14代200余人葬此地。该墓面积约3万平方米。墓葬为带竖井墓道的砖构单室墓,墓室平面方或长方形,墓壁嵌有模印人物、花卉、鸟兽纹砖。随葬品丰富,以哥窑烧制的青花大碗、雕漆供桌、御赐金牌、彩陶侍俑等最为珍贵。汪氏家族墓地是甘肃省一处保存完整、延续时间最长的元、明时期家族墓…[详细]

是1969年10月在雷台下发现的一处东汉晚期的大型砖石墓葬,因出土了文物珍宝,中国旅游标志铜奔马而著名。雷台是古代祭祀雷神的地方,因在一高约十米的土台上建有明朝中期建造的雷祖观而得名。据出土马俑胸前铭文记载,雷台汉墓系“守张掖长张君”之墓,约在公元186-219年之间。墓道长19.34米,墓室分前、中、后三室及配以左右耳室三处,出土有金、银、铜、铁、玉、骨、石、陶器等文物231件,铜车马仪仗俑99…[详细]

三海子墓葬及鹿石位于新疆维吾尔自治区青河县查干郭愣乡三海子夏牧场,为青铜时代的一处墓葬,距今约4000年。在面积约16.25平方公里地域的四个分布区内计有石围石堆墓、石棺墓30余座,鹿石19通。什巴尔库勒石围石堆墓,石堆直径78米,残高25米;石围直径210米,宽3~5米。石堆与石围之间有四条片石铺成的通道,最宽的通道达1.6米。墓环水而建,气势宏伟,结构独特,是欧亚草原少有的特大规模墓冢之一。鹿…[详细]

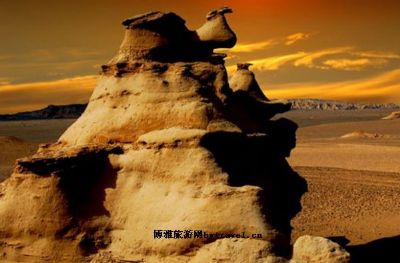

介 绍 焉不拉克古墓群位于新疆维吾尔自治区哈密市柳树泉农场焉不拉克村,面积达8000平方米,是新疆东部最重要的一处青铜时代的墓地,距今约4000年。墓葬分布在两条西北一东南走向的土岗上,地表没有明显痕迹。墓葬形制主要有竖穴土坑墓、竖穴生土二层台墓,葬式为曲肢、直肢两种。随葬品主要有陶器、石器、木器、铜器、铁器、金器、骨器和毛纺织品等。彩陶纹饰与甘肃地区四坝文化和辛店文化彩陶纹饰相似。 新疆哈密市…[详细]

察吾乎沟口墓葬群也称为哈尔莫墩古墓。它位于和静县以西约30余公里的天山察吾乎沟口,属和静县北哈尔莫墩乡。该古墓群数量较大,在方圆10公里的范围内坐落着约二千余座墓葬,是新疆目前发现最大的一处氏族公共墓地。墓葬密集,排列有序,规模大,石围墓、屈肢葬和带流彩陶器是其文化特征。墓葬形制、出土文物及文化内涵地域特征明显,被命名为“察吾乎文化”。时代除三号墓为东汉早期外,其余大都在公元前1000-前500年…[详细]

切木尔切克石人及石棺墓群位于新疆阿勒泰市西南16公里切木尔切克乡(原称克尔木齐)境内的山间盆地中,以海依那尔、科克舍木老克木齐、喀腊塔斯、喀腊希力克别特、阿克托别等为主的十一个地点,分布着数量较多的石雕人像及古墓葬,形成南北宽12.5公里,东西宽3.5公里,总面积达43.7平方公里左右的墓葬分布区。遗址年代的上限为青铜时代,下限沿续至汉、魏。遗址中墓葬形制多样,以大型茔院制石棺墓和石围石堆墓、石棺…[详细]

扎滚鲁克古墓群,位于新疆维吾尔自治区且末县托格拉克勒克乡扎滚鲁克村西2公里处绿洲边缘地带的台地上。墓地可分为三期,第一期属于先且末国时期,第二期属于且末国时期,第三期为东汉至魏晋时期。目前发现五片墓地,近千座墓葬。一号墓地墓葬分布相对集中,东西宽750米、南北长1100米,面积达825000平方米。墓葬形制有长方形竖穴土坑墓、长方形竖穴土坑棚架墓、洞室墓等。一、二期以多人合葬为主,三期多为单人或二…[详细]

山普拉古墓群位于新疆维吾尔自治区洛浦县城西南14公里的戈壁台地上,该墓的年代为战国至三国之间,公元前217至283年。墓葬分东、西两部分,分布在东西长6公里,南北宽1公里,面积6平方公里的地域内。墓群结构可分为两种类型,一是长方形竖穴土坑墓,二是菜刀形棚架式墓。前者为单人葬与合葬,后者为多人丛葬。己发掘墓葬38座,马坑2座。出土文物丰富,除大量生活用具外,精美的丝织品、汉代铜镜和带有异域风格图案的…[详细]

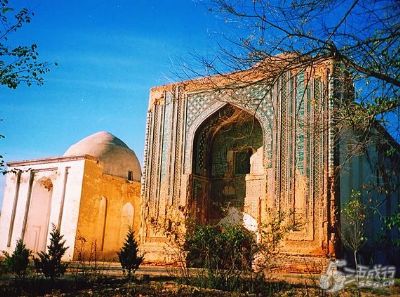

吐虎鲁克·铁木尔汗麻札位于新疆维吾尔自治区霍城县西北38公里的-扎乡,是成吉思汗(公元1162~1227)次子察合台汗的后裔吐虎鲁克·铁木尔汗的陵墓。“麻扎”,阿拉伯语的音译,意思是“圣地”、“-墓”。吐虎鲁克·铁木尔汗于1346年登上汗王宝座,1354年正式信奉伊斯兰教,是新疆境内最早信仰伊斯兰教的蒙古可汗,在位期间致力推行伊斯兰教。1363年去世后,后人修建了规模宏大的麻扎宣扬其功德。麻扎完全…[详细]

潭柘寺距今已有1700多年历史,是北京最古老的古寺。素有“先有潭柘寺,后有北京城”的民谚。高大的山峰挡住了从西北方袭来的寒流,因此这里气候温暖、湿润,寺内古树参天,佛塔林立,殿宇巍峨整座寺院建筑依地势而巧妙布局,错落有致,更有翠竹名花点缀期间,环境极为优美。潭柘寺位于北京西郊门头沟区东南部的潭柘山麓,距阜成门41公里。潭柘寺坐北朝南,背倚宝珠峰,周围有九座高大的山峰呈马蹄状环护,这九座山峰从东边数…[详细]

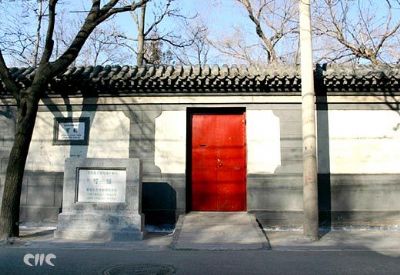

可园座落在北京市东城区地安门外帽儿胡同,是清(1644年-1911年)末大学士文煜的宅第花园,是目前北京保存较好的宅园之一。可园占地南北长近100米、东西宽约70米。可园布局极为讲究,西路是一座四合院,中路最前面建有倒座房,前院有假山、水池,种有花草树木。中央有一座过厅,后院用回廊围成宽阔的院落种植花草。东路主要建筑为例座房和正厅,院落中有假山。可园建筑布局和形式都很灵活,中路和东路花园借游廊连接…[详细]

孚王府位于东城区朝阳门内大街137号。是清朝康熙(1662年-1723年)皇帝第十三子允祥,封怡亲王时的府址。孚王府坐北朝南,府中建筑布局可分为东、中、西三路。中间主要建筑有:正殿(银安殿),殿前左右各有配楼7间,后殿5间,后寝7间,最后是后罩楼7间。后罩楼两侧,各有一座独立的庭院。正院西侧有几个四合院是王府眷属的居住区。东路院原属府库、厨厩及执事侍从的住所。孚王府布局严谨规整,是清代王府的典型建…[详细]

景山始建于辽金时期,距今已有近千年的历史。景山是我国历史最悠久、保存最完整的宫苑园林之一,曾经是皇宫的重要组成部分。1928年景山被辟为公园,1957年定为北京市重点文物保护单位,2001年批准为全国重点文物保护单位,属国家AAAA级景区。景山位于北京城的中心,公园占地23万平方米,景山相对高度45.7米,海拔高度94.2米。景山始终保留着辽代的山;金代的围墙和宫门;元、明、清三代的古建筑群落保持…[详细]

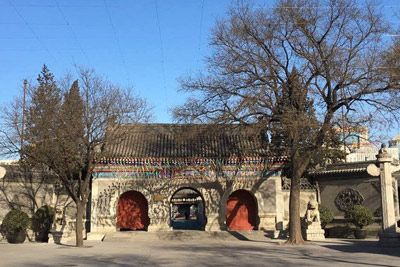

道教全真第一丛林——北京白云观,位于西便门外二里许,是道教全真三大祖庭之一;自元以降,久为全真“第一丛林”。新中国成立后,中国道教协会、中国道教学院及中国道教文化研究所等全国性道教组织、院校和研究机构先后设在这里。在广大道教徒的心目中,它有着崇高的地位。同时,它又以收藏道教文物最丰富,保存最完整而吸引着国内外大批信徒和游人。据《北平庙宇通检》记载:白云观前身系唐代的天长观故墟。始建于唐开元二十九年…[详细]