浚县旅游景点介绍

21、申屯遗址

申屯遗址遗址在县城西北32公里申屯村西南,系一高约10米之台地,南北长200米,宽90米,面积18000平方米。文化层厚4米,内涵丰富,从西部断壁处可见文化层堆积层次。地表层散存大量绳纹、篮纹、方格纹、素面泥质黑陶及灰陶片。出土器物有豆柄、鬲腿、鼎足、石钵、石铲、砺石、鹿角、蚌镰,兽齿等。耕作层以下为扰层,包含物有汉代残砖瓦、宋代瓷片。扰层下有陶窑,壁面呈黑红色,似琉璃状下垂欲滴,显系强火高温所致。根据出土文物考证,遗址上层为汉至宋文化遗存,下层为龙山文化遗存。《方舆纪要》载:“在废卫县(今卫贤集)东北有宛城(今大八角)。其东二里为上宫台。”《诗经·桑中》云:“期我乎桑中,要我乎上宫。”依其地理位置,申屯遗址似是古上宫台。……[详细]

22、小艾庄遗址

小艾庄遗址遗址在县西22公里小艾庄村西1公里处。系一台地,南为小沟,东为古河道,南北长100米,东西宽70米,面积7000平方米。经考察,为一处龙山至商代文化遗址。1973年4月23日至5月1日,安阳地区文物训练班在省博物馆专家指导下,对遗址进行试验发掘。发掘结果表明,文化遗存分6层,1、2层为商代文化,3、4层为先商文化,5、6层为龙山文化。龙山层厚0.65米,内有白灰面房基3座,上下叠压9层,上4层为白灰面涂抹,下5层为火烧硬面,从下至上逐层南移。白灰面房基呈圆形,直径约3至4米,灰面较薄,厚约0.5至0.7厘米,光滑平整。房基正中,有一圆形灶面,直径06至0.7米,灶面呈红黑色,光滑坚硬。白灰面四周有残墙和柱洞3个。出土文物极为丰富,陶质有泥质和夹砂两种。纹饰有方格纹、篮纹、弦……[详细]

23、浚县黄湾遗址

黄湾遗址遗址在县西南25公里卫李庄村西0.5公里处。南、北、西三面为淇河环绕,形如三角洲,俗传此地为殷纣时黄飞虎故居,故名黄湾。遗址南北长200米,东西宽100米,面积2万平方米,系内涵丰富的仰韶至龙山文化。从断崖处可以看到厚2.5米的文化层。龙山层较厚,直接叠压在仰韶层上。其陶片多为泥质,少量夹砂。纹饰有方格纹、篮纹、细绳纹、弦纹。发掘的文物有鬲、器盖、豆、高颈瓮、平底盆、鼎、残石刀、石镰,石镞,蚌镰,陶纺轮、鹿角等。仰韶陶片有泥质红陶尖底瓶和彩陶钵片。石器有磨制粗拙的石斧、刮削器等。该遗址年代久远,文化层内涵丰富,有较高的历史研究价值。……[详细]

24、前草店遗址

前草店遗址遗址位于县西南32公里前草店村西。西靠淇河堤岸,东面为民宅。南北长150米,东西宽50米,面积7500平方米,在复堤起土时被毁殆尽。遗址出土文物有钵、鬲、豆、器盖、折腹盆、石斧、石铲、骨凿、蚌刀、鹿角等。……[详细]

25、鹿台遗址

鹿台遗址遗址在县城西24公里刘寨与申寨间,西、南濒淇河,面积100余亩。因年深日久,遗址被分割成六块台地,从东向西排列有序。该遗址系新石器时期至两汉文化遗存。观其四周断崖暴露遗迹,可见文化层堆积,厚约3米。上层为两汉文化,次为周、商、龙山及仰韶文化。内含丰富,白灰石房基叠压数层,尚有灰坑、红烧土块等。地面散存陶片很多,均系红陶、黑陶、灰陶。纹饰以绳纹、篮纹居多,方格纹素面次之,附加堆纹极少。遗址中文物种类繁多,有石斧、石镞,石铲、石锛、石刀、石镰,彩陶钵残片、鼎足、鬲腿、骨锥、骨簪,骨镞、铜镜、铁钺、铁钩镶等。省、地文物工作者对该遗址曾数次考察,采集了实物标本,一致认为是一处历史价值很高的古文化遗址。1980年文物普查时,二、六号台地被夷为平地,三号台地仅存667平方米,四号台地幸存26……[详细]

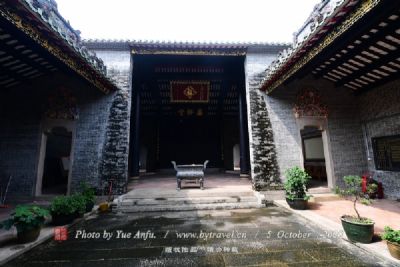

26、浚县忠烈祠

忠烈祠忠烈祠在小姑山北端“忠孝祠”(元末浚州知州王士元及其子祠)之左。清康熙三十五年(1696年)建。次年勒石记其事。明末,李自成举义,势若燎原烈火。农民军委马世聪为浚县知县,治理浚地。李化桂“惊闻煤山之音,缟素痛哭,誓诛凶逆”,与刘尚信、刘伟施、王化远、王元祯谋刺马世聪,与义军对抗。事泄,李化桂等被处死。国之蒲等为昭其“大义”,乃建祠、勒石,“欲令忠臣之节与天地同垂不朽”。附:忠烈祠碑记天地之悠悠无疆,乾坤之正气,运行于不已;人纪之光照不磨,忠孝之大节,主持于无息。惟正气之恒伸,则专直翕辟;生物之广□,则仁敬孝慈;立身之端方,则无容回曲。是故逢、干、夷、齐舍生取义于前,张、许、文、陆及方、练诸公,杀身成仁于后,此皆志士仁人。烈烈志家,报国捐躯殉君者,亦历历有人焉。至于方策所未载,旌章所……[详细]

27、吕祖祠

建于清康熙十五年(1676年),面积5600平方米.主要建筑布于一轴线上,巧妙连接,浑成一体.崖壁凿洞,洞内凿就石桌与吕洞宾坐像.洞口阴刻吕祖祠。 祠左侧山径曲折优美,历杏花岩,经张仙洞,过云渡桥,达吹月岭上之圆门。门上砖雕纯阳洞天。附近崖壁布满诗词题记山河一望、步虚声、第一峰、东皋舒啸、怀禹等题记,含意深刻,书世精湛。越圆门,山势陡峭,拾级而登,即达大伾山绝顶文太极宫。宫前石坊曰小壶天。坊左右建高台,左为代天监察之台,右为五雷号令之台,台高丈余,为古挂灯座式。……[详细]

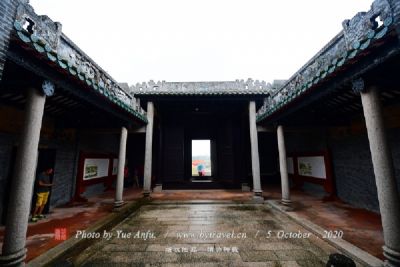

28、黎公祠

黎公祠俗谓子贡祠,明弘治十二年(1499年)知县刘台创建。张肯堂重修《浚县志》载:子贡祠“在南门内街东,知县赵建极重修。”清曾振宗、马日暄纂《续浚县志》载:“端木夫子祠前地基三亩六分,价银五十两,乾隆二年(1737年)知县陈国柱捐俸置买。又(建修)大门三间,照壁一座,栅子贡祠(1932年摄)栏门三座,前后长四十丈,院墙八十五丈,通街牌坊一座。五十五年,吴学曾重修。”光绪元年(1875年),知县张宝禧与子贡后裔端木继敏重修。二十世纪三十年代初,祠内有大殿五间,内供子贡塑像,东西两庑设黎公书院、学舍(又名性道书院)。栅栏门下,竖卧碑六通,为明清时重修碑记,以及奎图石刻。殿西北隅有楷树一株,直径米余,树干高大,枝叶繁茂,相传为子贡手植,祠西街旁(今城关粮管所)立碑一通,-“先贤子贡故里”。以后,……[详细]

29、浚县大石佛

大佛楼是天宁寺东西轴线上的最后一座建筑,因楼内依崖雕凿跏趺式弥勒大像一躯,两脚地面以下丈余,故有“八丈石佛七丈楼”之说,为浚县一大奇观。 大石佛高22.29米,依崖开凿于十六国后赵时期,距今1600余年,是“全国最早、北方最大”的大型摩崖造像。据明代《浚县志》记载,后赵皇帝石勒“以佛图澄之言馋崖石为佛像,高寻丈,以镇黄河”。大石佛又俗称“镇河将军”。 天宁寺:座落于大丕山东麓,东瞰黄河故道,西倚大丕悬崖,背山面水,形势壮观。由前、中、后、北四个院落组成。前院东为正门,内塑“哼哈”二将。南为地藏殿,北方天王殿。院内原存后周《准敕不停废记》碑和金大定1180年铸造之铁铎等贵重物品。中院正中为藏经阁,阁上原藏南藏经6053卷,1949年迁平原省,现存新乡市博物馆。阁下有“千手千眼佛”一尊,高4……[详细]

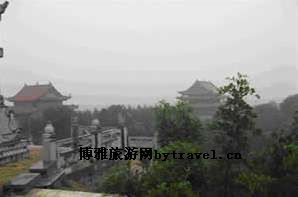

30、浚县碧霞宫

碧霞宫即碧霞元君行宫,又名圣母庙,俗称奶奶庙。位于浮丘山南端峰巅,座北向南,前后三进院落,占地11160平方米,殿宇楼阁87间,是一处规模宏大,布局严谨的古代建筑群。宫始建于明嘉靖二十一年(1542年),浚县知县蒋虹泉主持兴建,历时21年落成。后经明、清年间多次重修扩建,渐具现今规模,为省级重点文物保护单位。碧霞宫座北向南,87间殿宇、楼阁以南北轴线为中心,对称分布,组成三个院落,中轴线上有戏楼、万物资始坊、硬山顶山门、四阿顶二门、卷棚歇山与悬山顶组合的正殿以及三重檐歇山顶的寝楼。碧霞宫正殿是碧霞宫主体建筑,建于明嘉靖二十一年(1542年)。大殿建在2米高的月台上,两边各有垂带式十蹬踏步,供上下月台,正中石雕盘龙御路,上雕二龙戏珠。大殿为卷棚歇山顶拜殿和悬山顶后殿组合式建筑,顶覆绿琉璃瓦,飞……[详细]

31、中军亭

这座六角攒尖的亭子叫中军亭,是隋末瓦岗军的遗迹,据《新唐书》记载,当年瓦岗军首领翟让被李密杀害后,徐懋公被砍伤臂膀,后来他自率一军驻守黎阳,在大伾山操练兵马,建此亭用以了望敌情。李密降唐后,又心存反复,被李渊父子射杀于熊耳山邢公岩下。徐懋公不计私怨,请求把李密尸身运回黎阳安葬。朝廷准许,李密即被葬于山西南五里的地方。1969年卫河清淤时,罗庄村西发现了一块《李密墓志铭》,为魏征撰文,有很高的历史价值。站在中军亭下,举目四野,黄河故道茫茫苍苍,令人怀古吊幽。黎阳古城,绿树高楼,鹤翔云飞,展示出祖国建设的繁荣景象。……[详细]

32、云溪桥

云溪桥始建于明正德三年(1508年),嘉靖三十三年(1554年)坍塌,船渡11年。嘉靖、四十四年(1565年)浚县知县魏廉川重修。 云溪桥为五孔桥,式样美观,坚固耐久。长60米,高10米,宽12米。中孔高大,便于舟通行,券额上雕一虎头,两侧饰以花卉图案。桥两端墩基四角各置卧姿态水兽,形象凶猛逼真,艺术价值较高,现为省级文物保护单位。……[详细]

33、文治阁

文治阁始建年代失考,明万历三十年(1615年)移钟于阁上,又称钟鼓楼。康熙四十八年(1709年)重修,改名文治阁,取以文为治意。 文治阁通高约20米,上下分楼、台两部分。四面券洞,相对通行。平台上建筑,高10米,分两层,为重檐四角攒尖顶。挑角花脊,琉璃瓦剪边,顶镶宝瓶。平台上有水泥栏杆,凭栏四望,市镇景象,指顾尽毕。文治阁高峻壮丽,庄重典雅,为浚县古老文明的标志,是省级重点保护单位。……[详细]

34、太极宫(八卦楼)

太极宫是大伾山的标志,为八角攒尖建筑,楼高33米,三层,八面,每面宽2.5米,八面墙上按方位饰以八卦符号。故又称八卦楼。宫门为卷形,门额上刻众妙之门。楼内有梯可供攀登,底层塑吕洞宾像,中层为文昌帝君,上层为三清列真。 万 仙 阁 万仙阁为硬山灰板瓦建筑。阁分二层,面阔三间,进深二间。墙壁及梁、檩、椽、柱上嵌挂大小塑像万余,疏疏密密,错落有致。这些塑像,高的1米有余,小的只有几寸,但个个形神兼备,呼之欲出。太上老君、原始天尊、通天教主、玉皇大帝、东王公、西王母、南极仙翁率领着三十六天罡,七十二地煞,二十八星宿以及万仙阵群仙争斗。原始天尊渡五方天帝,八仙过海赴瑶池盛宴,囚文王、进妲己、访姜尚、三仙岛借宝,姜太公封神等传说中的神仙故事,也在万仙阁里展现的淋漓尽致。玉皇大帝执圭端坐,身穿蟒龙袍,……[详细]

35、吕祖祠

建于清康熙十五年(1676年),面积5600平方米.主要建筑布于一轴线上,巧妙连接,浑成一体.崖壁凿洞,洞内凿就石桌与吕洞宾坐像.洞口阴刻吕祖祠。 祠左侧山径曲折优美,历杏花岩,经张仙洞,过云渡桥,达吹月岭上之圆门。门上砖雕纯阳洞天。附近崖壁布满诗词题记山河一望、步虚声、第一峰、东皋舒啸、怀禹等题记,含意深刻,书世精湛。越圆门,山势陡峭,拾级而登,即达大伾山绝顶文太极宫。宫前石坊曰小壶天。坊左右建高台,左为代天监察之台,右为五雷号令之台,台高丈余,为古挂灯座式。……[详细]

36、浮丘山

浮丘山与大丕山相望,绰约多姿,妙景无穷,因山傍卫水势如行舟,故有“浮丘”之美称。山上,目前有国保级文物唐代开凿的千佛洞,内有浮雕造像千尊,姿态各异,栩栩如生,为石雕艺术珍品,明代建起的碧霞宫,大气恢弘,为明代建筑艺术佳作。系省级文物重点保护单位,“山不在高,有仙则名”因宫中供奉泰山神碧霞元君而扬名四方。自明嘉靖年间以来,以朝拜碧霞元君而形成的每年的正月古庙会声势浩如汪洋,一日可达数十万人有余。位居我国华北四大古庙会之冠。小姑山与浚县古城偎依相连,山上有城,城中有山,“十里城池半入山”,至今保存完好的明清民居依然显示着古城的风貌。卫水河到了这里被一分为二,如同两条玉带,蜿蜓而来,飘逸而去,为风景区凭添了许多灵秀之气。河上古桥飞架,岸边杨柳依依,两河之间有琵琶形小岛,浓阴如盖,岛上河边,几多情韵……[详细]

37、小姑山

姑山俗称小姑山,位于浮丘山北,与浮丘山连为一体。关于姑山名字的由来,有个美丽的传说。据传,很久以前,有位仙姑自西天瑶池,云游天下,看到浚县大伾、浮丘山青林碧,风光优美,东有黄河白浪滔天,西有卫水柳烟如画,这位仙姑凡心大发,在浮丘山北端隐居下来,依崖筑庐,采药种菊,为当地居民治病去疾,扶危济困,办了许多好事。后来,此事被王母娘娘知道了,遂命天兵天将将其召回。人们为了怀念这位仙姑,就把当年仙姑筑路的这半拉山亲切的叫做小姑山。姑山历史上有多处寺庙,新中国建立前均已毁坏。……[详细]

38、浚县古城墙及文治阁

浚县古城墙及文治阁浚县城西的卫河岸边,有一段建于明代的古城墙,它历经600多年风雨依然保存下来,见证了浚县这些年的沧桑巨变。如今卫河沿岸的古城墙两边,随处可见的是砖石瓦砾,这是浚县启动古城墙保护开发工作后,对城墙两边的违章建筑和与古城墙整体环境不协调的建筑进行了拆除。“浚县古城墙始建于明朝洪武三年(1370年)。明清两代,古城墙多次重修扩建,日趋完整。”陪同记者采访的浚县文物旅游局局长裴顺昌向记者讲述了古城墙的历史。裴顺昌说,古城墙曾在抗日战争和解放战争中遭到严重破坏,原城门、城楼及大部分城池也于新中国成立后逐渐拆除,现仅存沿卫河的一段古城墙、姑山南侧古城墙遗迹和浚县县城中心的文治阁。沿卫河的古城墙南北长768米,高5.7米,宽7米。基部砌青石,高4米;上部砌砖,砖墙厚1.3米;内实以夯土,……[详细]

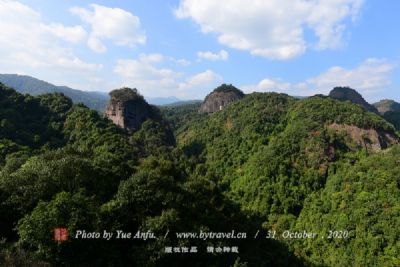

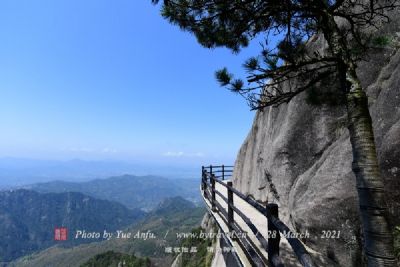

39、大伾山 AAAA

大伾山风景区包括大伾山、浮丘山这两座在千里平原上突起的秀丽青石山峰。虽然海拔只有135米,但因当年大禹治水登临此山,被载入我国最早的史书《尚书.禹贡》篇中,历代称为“禹贡名山”。现有大石佛等国保级文物1处10项,省保级文物8处,历代摩崖题刻460余处,汉唐古柏400余株。景区内现有佛道建筑9处,亭台楼阁、寺庙宫观遍布两山。北魏的天宁寺,因保存有八丈石佛七丈楼而闻名遐迩。大石佛高22.29米,已1600余年,全国最早,北方最大,是河南旅游精品。它所包含的宗教文化、石刻艺术、历史政治等早已引起专家学者的惊叹。2001年6月被国务院公布为国保文物,唐代的石刻瑰宝千佛洞是中原石刻艺术的精典之作。道教的圣地碧霞宫始建于明代,规模宏大,构造精美,万仙客用悬塑、壁塑等手法、塑造出道家典籍中记载的神仙人物3……[详细]