广州市旅游景点介绍

广东省 越秀区 番禺区 花都区 海珠区 增城区 荔湾区 天河区 黄埔区 白云区 从化区 南沙区 广州市文物古迹 广州市红色旅游 广州市名人故居 广州市博物馆 广州市十大祠堂 广州市十大古村 4A景区 广州市十大景点 广州市十大免费景点 全部 广州市特产 广州市美食 广州市地名网 广州市名人 [移动版]

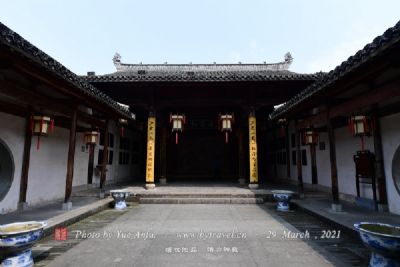

341、北亭崔氏宗祠

北亭崔氏宗祠位于番禺区小谷围街道北亭村渭水大街14号,该祠堂始建于清代光绪四年(1878),1997年重修,2008年重修。坐东向西,广三路深三进。总面阔30.46米,总进深52.47米,占地面积1602.58平方米。该公祠三路均为硬山顶,人字封火山墙,灰塑博古脊,碌灰筒瓦,青砖墙,花岗岩墙基。祠前有开阔地坪,立有旗杆夹石一对。大门门额镶木匾阳刻“崔氏宗祠”四字,两边有钟鼓楼、青云巷,左路青云巷石额阳刻“礼门”,右路青云巷石额阳刻“义路”。大门前一对抱鼓石。中堂梁架正中悬刻“大衍堂”木匾,上款“光绪四年戊庚岁”,下款“1997年仲春”。天井铺条形花岗岩石条,后堂设前廊,后堂衬祠天井处有一口古井。2008年12月,广州市人民政府公布崔氏宗祠为广州市文物保护单位。该祠堂保存完整,对研究番禺古代祠……[详细]

342、三馀里古井

三馀里古井位于塱东社三馀里古巷启裕公书室旁边,井台阔3.1米、深2.4米,原花岗岩条石铺地,现改铺混凝土地面。井圈石质细滑,内径0.42米,外径0.55米,井壁夯土,井深约8米。该井主要供给该巷居住的住户使用,井水清澈、甜润,现在还在使用。塱头村这口“三馀里”古井,已有600多年历史,当地老百姓传说,喝过这口井水的人都特别长寿,因此也被人称为“长寿井”。……[详细]

343、毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址

毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址位于棠下达善大街27号。原为湛川钟公祠,建于明代,重修于清末和20世纪80年代,1993年又大修。钟湛川,棠下村钟姓第十四世祖,钟应章之子,父子皆有祠堂。该祠为二进一天井,面阔三间,中为大堂,两侧有廊,通深15.2米,通宽8.7米,占地面积132平方米。硬山顶,灰塑正脊,碌灰筒瓦,滴水剪边。天井两边有卷棚廊,天井中心起棚,并与前后进封闭连接。正面为花岗岩门坊,黑漆木匾金字“毛主席视察棠下纪念馆”。封檐板雕缠枝花纹,飘逸精美。二进平台上有会议桌和两长椅。1954~1956年初,该祠是棠下第一农业社社址,1956年又作棠下高级农业合作社社址,至1959年迁出。1958年4月30日,毛泽东主席亲临棠下视察,在棠下农业生产合作社社址,与随同的中共广东省委第一书记陶铸、……[详细]

344、珠村农民协会旧址

珠村农民协会旧址位于珠村东乔大街56号,此处原是潘姓的公事厅,建于清末。该建筑坐西朝东,青砖墙,花岗岩石脚,两进厅,一天井,天井两边有走廊。通宽6.4米,通深12.8米,占地面积82平方米。硬山顶,碌灰筒瓦,高约5米,檐档有雕花。檐下有壁画,墀头有灰雕画。民国13年(1924年)12月,珠村成立农民协会,这里为珠村农民协会办公地址,同时也是广州市第二区农民协会办公地址。第二区农民协会包括珠村、沐陂、车陂等乡。国民国民政府农-动特派员郑千里在成立大会上讲话,大会选出了潘文治、潘苑添为农民协会正副执行委员长,潘佐荣为秘书,大会还宣告成立农民自卫军,选派人员到省参加农-动讲习所学习,中央农民部长廖仲恺,苏联顾问鲍罗廷赠送会旗祝贺。在1925年的省港大-和平定杨(希闵)刘(震寰)叛乱中,珠村农民协会……[详细]

345、黄埔军校燕塘分校旧址

黄埔军校燕塘分校旧址位于沙河燕塘,今沙河禺东西路解放军体育学院内。民国13年(1924年),黄埔军校成立,利用原清军新军燕塘营地设分校,称黄埔军校燕塘分校。1926年9月3日,毛泽东在这里为军校师生作报告。清宣统三年(1911年),广东新军协成立,辖3标11营。其中,协司令部、步兵第一标、炮标第一和第二营、工程兵营、辎重兵营等部驻守此处。是年,广东飞行器公司在此修建机场。次年8月25日,冯如在此表演飞行,不幸坠机殒命。1931年,陈济棠在此建立广东军事政治学校,自任校长。1936年,陈济棠下台后,改为中央陆军军官学校广州分校。1937年,改为中央陆军军官学校第四分校。1946年改为中央警官学校第二分校。民国期间,该处还曾驻守过粤军第一师、国民军革命第四军炮兵团、高射炮大队、广东战车大队、新编……[详细]

346、中国共产党广东区执行委员会旧址

中国共产党广东区执行委员会旧址楼高三层,总面积约700平方米。这里是大革命时期中国共产党广东区执行委员会所在地。广东区委是中国共产党最早建立的地方区委之一,管辖区域包括广东、广西、福建南部、香港、云南、贵州以及海南甚至深入到南洋一带,成为当时最大的区委。1924年10月,周恩来回国后接任区委委员长一职,1925年2月,由陈延年担任书记。区委机关设组织部、宣传部、工人部、农民部、军事部、妇女部、监察委员会和秘书处等机构。当年,陈延年、周恩来、彭湃等老一辈无产阶级革命家和革命先驱曾在这里办公,领导广东人民开展革命斗争。一楼开有中药铺、杂货铺、鞋铺、小吃店等4个店铺为区委的工作做掩护。1925年上半年,这里专门设立监察委员会,成为中国共产党建立的第一个地方纪律检查机构,开辟了中共纪检工作的先河。2……[详细]

中共广东区委军委旧址位于万福路190号二楼,曾于1926年5月至1927年4月这一短暂期间作为中国共产党广东区委军委办公和周恩来、邓颖超居住的地方。1926年,周恩来同志曾在这里领导黄埔军校及国民革命军的共产党特别支部,派遣共产党员到军校和军队工作。这栋楼房始建于1922年,是地产商嘉南堂的产业,楼下是西华银行,为混凝土结构。二楼由当时的中共广东区委军委租赁。进入二楼的铁闸大门后是大厅,这里是会议室,军委经常在此召开会议。大厅左侧是军委的办公室,至今仍保持原貌的几张办公桌和手摇电话机,让人可以想象当年聂荣臻、黄锦辉等人在此办公的情景。大厅靠马路的一侧,摆设了一套西式的沙发,两旁还有几张靠背酸枝椅和茶几。这是军委的会客室,军委书记周恩来和邓颖超当年经常在此接待客人,向警予、李富春、蔡畅常来此作……[详细]

348、广东贡院明远楼

国民党一大会址所在的钟楼建于广东贡院旧址,在其北边有广东贡院仅存的建筑遗存明远楼。位于明远楼为木结构两层阁式建筑,歇山顶,琉璃瓦。首层面阔进深均五间,二层面阔五间,进深三间。上下层均置围廊。,年代为广东贡院始建于南宋,清康熙年间,广东巡抚李士桢将贡院迁至这里。当年广东贡院是全国最大的几座贡院之一,但在1856年第二次-战争中毁于兵火,惟独明远楼以及现在中山图书馆东南面的一段龙虎墙幸存。两年前在对国民党“一大”旧址修缮期间,在钟楼礼堂的地面又发现了号舍基址。现在,明远楼经全面修缮,对外开放,里面布置了古代贡院展。。简介:明远楼是贡院建筑群中体量最大、应该也是最重要的一座,是主考官的驻地,登楼可将整个贡院一览无余。周边古树参天,其中有两棵木棉树树龄超过100年。2005年,国民党一大会址所在的钟……[详细]

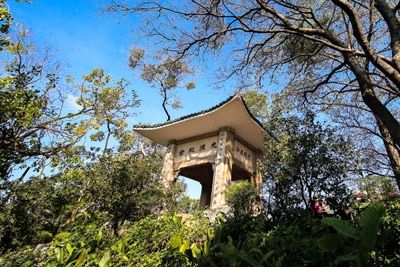

349、光复纪念亭

光复纪念亭是为纪念1911年至1912年香港同胞捐献巨款支持辛亥革命有功而建的。1911年10月10日辛亥革命爆发,时任清政府两广总督张鸣岐弃城逃生,当时在广州参加筹组广东军政府的香港代表自告奋勇,赶回香港发动捐献,从而巩固了广东军政府和稳定了革命局面。为表彰香港同胞慷慨捐巨款支持革命,广东军政府于1928年在这里建了光复纪念石坊,以为纪念。抗日战争时,日军侵占广州后曾拆毁石坊。1948年广州和香港人民在原址上,用钢筋水泥及石坊残存的刻石重建四角亭一座,命名为光复纪念亭,以此永垂后世。……[详细]

350、海员亭

海员亭位于镇海路。海员亭是一座重檐八角攒尖亭,亭顶覆盖绿色琉璃瓦,中立八条白石圆柱,地面上用石米砌成中华海员工业联合总会的黑锚会徽。海员亭铭记着1922年香港海员大-的历史功勋。二十世纪初,香港中国海员饱受帝国主义者和外国资本家的剥削和奴役,残酷的-现实使他们团结起来斗争。1922年初,在苏兆征、林伟民等同志的领导下,香港海员举行总同盟-,人数达十余万,其中一万多海员返回广州,香港一时变成死港。经过56天的斗争,震惊中外的香港海员大-胜利了。为了纪念这次-,香港海员工人于-期间在镇海楼前修筑了一条马路,取名“海员”路,并决定在小蟠龙岗东侧建海员亭。当时因经费不足未能完成,直到1930年,广东海员支部筹足款项动工兴建,于1932年落成。……[详细]

352、浴日亭

在南海神庙西侧,有一座小山丘,古时叫做章丘。这大约10多米高的山上有一座小亭。唐宋时这里是三面环水,“前临大海,茫然无际”,人立亭中,当然是观赏海景、对大海抒怀的最佳位置。据有关史书记载,古代这山岗的阶梯共108级,但如今仅余72级岗阶了。这里东连狮子洋,烟波浩渺,夜幕渐退,红霞初现,万顷碧波顿时染上一层金光,一轮红日从海上冉冉升起之际,有一半仍沉在大海之中,吞吞吐吐,此景象壮观极了——这就是历史上宋元羊城八景之一的“扶胥浴日”。难怪当时有众多的文人墨客游完南海神庙,喜欢黄昏泛舟于此,第二天拂晓时分才登上古亭观日出呢!北宋绍圣初年(1094年),大文豪苏东坡被贬至岭南途中,在广州停留,慕名拜祭南海神。他登上浴日亭,惊叹这大海的壮阔,太阳的辉煌,天地的浩茫,庙宇的古朴,便感怀身世地写下了“南海……[详细]

353、“佛山”石牌坊

“佛山”石牌坊位于越秀公园“古之楚庭”牌坊下方。始建于清道光六年(1826年),于清光绪三年(1877年)重修,为四柱三间一楼的花岗石结构。明永乐三年(1405年)此山顶上建有观音阁,后改为佛寺,此牌坊上的“佛山”两字,当与次梵刹有关。……[详细]

354、羽善西公祠

羽善西公祠位于从化区太平镇木棉村。该位于省级文物保护单位五岳殿的右侧,建筑比起五岳殿来至少要高出一倍,房角的砖雕也是十分的精美,门楹上的石条上刻有“羽善西公祠”。羽善西公祠为从化区文物保护单位。……[详细]

355、木棉古村落

木棉村,位于广州市从化区太平镇,相传由宋代谢氏建村。村中的五岳殿为广东省文物保护单位,据《从化文物志》记载,其建筑为宋朝风格,约一千年历史,其梁架、斗拱、柱式、出挑、开间等早期建筑构件和风格做法尚存。村中另有宋清时古建筑约六七百间,皆保留原貌,可惜年久失修,多成残垣。村中有古码头一个,为昔日船只经商往来之重地。村中环境清幽,民风淳朴,于流溪河畔自成一隅,怡然自得。木棉村是从化区第一大村。村中传统民居属广府民居,现存约100座,构成木棉古村落。古村落建筑尚存宋朝风格,民居群由东阁、南阁、西阁、北阁4个门楼环绕,中间雄踞着两座4层高的防匪炮楼(一为“德仁公楼”,另一已坍塌,不知名)。村内保存完好的宗祠有12座,其他古建筑还有2002年7月被列入广东省文物保护单位的五岳殿,区级不可移动文物瀛洲堂,……[详细]

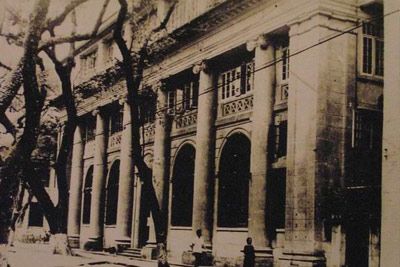

356、广东邮务管理局旧址

广东邮务管理局旧址,即广东邮务管理局大楼是一幢近代西方新古典主义风格的建筑。该楼坐落于沿江西路43号,由英国建筑师丹备设计,1916年落成开业。该楼平面略呈梯形,坐北向南,面积1740平方米,南主楼三层,北副楼二层,均为钢筋混凝土框架结构。南立面以希腊爱奥尼式巨柱通贯二三层,造型优美典雅。2002年7月17日,被列入第四批广东省文物保护单位。……[详细]

357、竹岗外国人公墓

竹岗外国人公墓建在深井村竹岗山(俗称马鞍山或番鬼)山腰。岗上翠竹丛生,郁郁葱葱,在青枝绿叶掩映下的数十亩山地上,错落地竖着大小不等、各种文字的墓碑数十块。可惜大多数被移走毁掉。目前尚存十余块。竹岗外国人公墓,-战争前后,长洲、深井一带,水深广阔,逐渐成为商贾云集、船舶如蚁、显赫一时的贸易口岸。竹岗外国人公墓安葬着因疾病和意外而死于广州的来华商人和政府官员。2002年7月17日,被列入第四批广东省文物保护单位。……[详细]

358、纶生白公祠

纶生白公祠,位于海珠区龙潭村约西大街22号,始建于清乾隆三年(1738年),于清光绪二十五年(1899)再次重建,省级保护文物。清光绪年间,白氏后人白纶生以办悦盛商行发家,成为富商,在村内办兴仁书院和医院善堂,捐资赈灾,救济贫苦村民,受到当地百姓称颂。获光绪皇帝封“准道员”职衔并赐“乐善好施”牌匾嘉奖。纶生白公祠,建筑风格堪称广州老祠堂中“典范”之作,整个祠堂糸青石砖瓦打造而成。檐柱上“郭子仪祝寿”花纹浮雕图案栩栩如生,多达数百人物。其精美程度令人惊讶不己。此外,祠内的斗拱、柱梁、柱基均有精细的石刻、木雕、砖雕或灰雕多种动植物图像,造型栩栩如生,线条流畅,为广州同类建筑所罕见。正堂的两侧的“檐柱”上,各雕有独特的“狮临风水”造型,现今在广州的大大小小的祠堂中已属罕见,堪称“岭南一绝”。纶生白……[详细]

越南青年革命同志会、越南青年政治训练班旧址是大革命时期越南革命者胡志明(后为越南社会主义共和国主席)领导的越南青年革命同志会的机关所在地和第一、第二期越南青年政治训练班上课的地方,位于广州市文明路248号、250号(原13号和13号之一),建筑面积387平方米。旧址原为民居,建于20世纪20年代。1924年11月,胡志明从莫斯科来到广州,公开身份是苏联顾问鲍罗廷的翻译。胡志明寻求中国共产党的帮助,为建立越南共产党做思想上和组织上的准备。1925年6月,他以“心心社”为基础,创建了越南青年革命同志会(越南共产党的前身),并开办越南青年政治训练班。提出了推翻殖民主义,争取民族独立,组织工农兵政府,联合各国的无产阶级,建立共产主义社会的政治纲领。2008年11月8日,广东省人民政府办公厅发出《关于……[详细]

360、通福桥

通福桥(五眼桥),位于石围塘街五眼桥村,横跨秀水涌,桥长44.6米,宽2.9米,是一座五孔石拱桥,广东人称孔为眼,故又称五眼桥。桥的造型和结构别具特色,宽孔薄壳,五孔以中间一孔最宽,其余四孔稍窄,两边对称。桥两头为台阶式,石级坡度小,便于轿马上落。桥于明朝万历四十年(1612年)由户部尚书李待问(南海人,明朝万历1604年升为进士,官至都御史,后因母病辞官归乡)捐建。历史上,该桥为省佛大道第一桥,是交通要道。清朝嘉庆年间,该桥曾重修,并保存至今。人们为了纪念李待问,习称李公桥,又因其五孔造型,俗称为五眼桥(广州方言称孔为眼)。清朝康熙三十年(1691年)《南海县志》刻本卷二建置志桥梁一目载:“李公桥在厚水村,邑人户部尚书李待问建”。卷一十一载:“李待问,字葵如,登万历甲辰进士”,并评价:“待……[详细]