北仑区旅游景点介绍

41、湖芳庙

湖芳庙位于北仑区小港街道湖芳村东南部小浃江边。始建年代不详,神祀宋刘挚,清光绪十七年(1891)里人李克英募捐重建,1995年重修。该庙坐北朝南,占地816平方米,四合院式,戏台已毁,现存前进门厅一进、后进正殿一进、左右看楼各一进,屋顶硬山造。门厅、正殿均为面阔七间平屋。左右看楼均为面阔二间楼屋,各缝梁架均为二柱三檩,三架抬梁。庙内现存清光绪“宋室名臣”和《捐钱助田》木匾各1块。湖芳庙总体保存较好,是北仑区典型的清代晚期坛庙建筑,具有较高的历史、艺术和科学价值。……[详细]

42、胡氏支祠

胡氏支祠位于北仑区柴桥街道田洋村樟漕头自然村。堂号“听彝堂”,坐西北朝东南,占地555平方米,四合院式,共有正屋前后两进,左右厢房各一进,屋顶硬山造。前进门厅面阔五间,明间和次间内侧缝梁架三柱五檩,四架抬梁;其余各缝梁架为五柱五檩。后进正厅面阔五间,明间和次间内侧缝梁架四柱八檩,五架抬梁,后双步;其余各缝梁架为七柱八檩,后双步。左右厢房面阔各二间,梁架均为二柱三檩,三架抬梁。据民国《镇海县志》记载,建于清道光六年(1826)。2006年8月重修。该支祠格局规整,总体保存较好,建筑用材粗大,做工考究,是北仑区清代晚期宗祠的典型代表,具有较高的文物保护价值。……[详细]

43、安乐桥

安乐桥位于北仑区小港街道下邵村西北侧与合兴村直下河自然村交界处。俗称七眼桥,东西向跨小浃江,占地97平方米,为六墩七孔石梁桥。全长61.5米,面宽2.4米,高4.4米,每孔跨度为5.1米。桥墩为木桩基础条石叠砌,墩顶为二层伸臂石梁。桥面由三块石板梁并列铺砌,两旁设条石栏板,望柱同栏板齐平,用榫卯结合,不饰雕。桥面中间部分稍拱起,全桥略显弧形。据民国《镇海县志》记载,旧系东陵渡,因屡有覆溺,清道光二十九年(1849)建桥。1987年因车祸北岸石板梁塌落,墩台倾斜,进行过一次维修。2007年在安乐桥北侧另造一座新桥,对安乐桥进行封堵保护。安乐桥建造纪年确凿,在北仑区清代梁式石桥中有一定的代表性,2000年公布为区级文物保护点。……[详细]

44、鲍宅

鲍宅位于北仑区小港街道衙前村衙东201号。坐北朝南略偏东,占地1642平方米,共有门屋一进、前后正屋二进、正屋前侧东西明轩四进、后进正屋西侧厢房一进,均为穿斗结构、硬山顶平屋。前后进正屋原面阔各五间二弄(前进现存四间一弄),九柱九檩;东西明轩面阔各二间,西侧厢房面阔七间,均为六柱六檩。南侧围墙中部门屋面阔一间。据当地村民介绍,该建筑建于清代晚期。鲍宅总体保存较好,是北仑区典型的清代晚期宅第民居,2003年核定公布为区级文物保护点。……[详细]

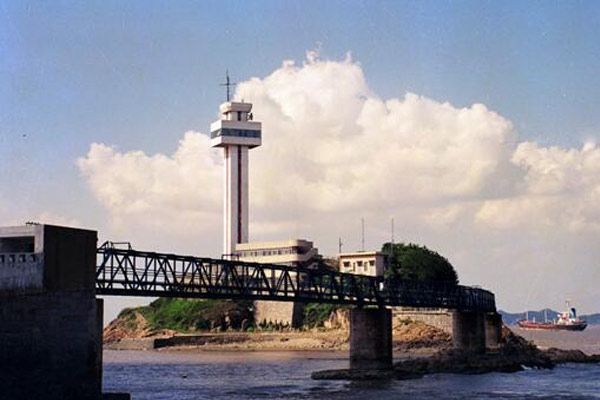

45、北仑山

北仑山位于北仑区新碶街道横浦村下三山北侧的海中。占地约7800平方米,海拨19.9米。旧称北轮山,因形圆似轮,加上地处新碶街道北面,故名,今衍写为“北仑山”。1979年开始在山顶建设距海平面48米的北仑港导航灯塔,1982年12月15日,建成从下三山通往北仑山、全长165米的栈桥。目前,北仑山仍承担着进入北仑水域船舶的交通管理和水文气象资料的收集任务。北仑山因北仑港、北仑区均由此山得名,加上视野开阔、风景优美,具有一定的历史、艺术、科学价值和纪念意义。1996年被北仑区文物保护委员会办公室核定公布为区级文物保护点。……[详细]

46、备碶

备碶位于北仑区新碶街道备碶村备碶跟路南侧原岩河。清乾隆三十九年(1774)邑令周樽建,故又称“周公碶”。民国十二年(1923),因年久失修,碶傍罅漏日甚,淡水易洩,咸潮亦易入。灵岩自治委员董祖羲遴选里人贺性春,购石兴工,修筑完固。1970年“岩新碶”建成后废碶为桥。该碶全长8米,3孔,宽2米。条石干砌墩台,北侧每孔碶门两端均设有两道碶槽。桥面用石板梁铺就,南侧设有条石栏板。北侧上部设有用于葫芦起吊、四柱三檩钢砼结构框架,下部废碶后增设有钢砼结构栏板。备碶较好地反映北仑沿海清代至当代碶闸类水利建筑的演变过程,是我国古水利设施科学技术进步的重要实物见证。……[详细]

47、曹莘耕故居

曹莘耕(1889~1976),北仑区柴桥街道四合村魁斗桥自然村人,近代“宁波帮”企业家,新华薄荷厂创办人。抗美援朝时,捐献飞机一架。公私合营时,将企业全部交给政府。他热心家乡公益事业,20世纪20年代曾在柴桥创办美丰杂粮行,以盈利接济乡邻。逢灾则进行平粜、施药、舍棺。1933年在家乡创办致德小学,抗战胜利后出资重建柴桥小学。解放初,募资建设柴桥,开办昭明电厂,修建芦渎小学,为兴办柴桥中学,卖掉在上海长乐路上的一座花园洋房。故居位于宁波市北仑区柴桥街道芦南社区马家弄11号、13号、15号、24号、26号,据当地村民介绍,建于民国时期。坐西北朝东南,占地2200平方米,硬山顶,马头墙。原有前、中、后三进,现存中进正屋、右明轩、左厢房及后进正屋、左右厢房。中、后进正屋均为面阔五间二弄、重檐楼房。中……[详细]

48、柴桥

柴桥位于北仑区柴桥街道老街南路跟老街北路交界处。据桥中间栏板题记记载,现存柴桥为1968年12月重建。该桥西北、东南走向,横跨芦江河,占地100平方米,为单孔钢砼矩形梁桥。长17.2米,宽5.5米,高4.2米,设计荷载汽-10。桥面为四块钢砼矩形梁铺就,两旁为钢砼栏板望柱,其上设有四根钢砼风雨灯柱。桥中间左右栏板外侧均阴刻楷书“柴桥”,旁镌“一九六八年十二月”等字样。据传早在宋代,有柴姓人家筹资搭建拱形木桥,俗称“柴家桥”,后改建为石梁桥。明弘治年间(1488~1505),由乡绅沃汝明牵头出资把石梁桥改建为石拱桥,更名为“进士桥”,以纪念其父沃頖之功绩。清道光八年(1828),里人钟怀谦、刘翼捐资重建,始名“柴桥”。1948年改建成单孔钢砼拱桥。新中国成立初期,在拓宽街面浇水泥路时,改建拓宽……[详细]

49、陈华墓群

陈华墓群位于霞浦街道西北部乌石岙西侧山包北坡,为山间坡地地表灌木丛生。1991年12月,1993年6月和9月配合基本建设,先后进行三次抢救性发掘,发掘古墓葬21座,其中西汉墓2座东汉墓19座,既有砖室墓又有土坑墓,出土陶罐、陶鼎、铜镜、铁剑等文物。分布在东西长700米南北宽100米的区域内面积约70000平方米。1993年被核定分布为北仑区区级文物保护点。陈华墓群保存一般,先后三次发掘既有利于研究当时的丧葬制度又极大丰富了北仑博物馆馆藏。……[详细]

50、菖蒲山烽火台

菖蒲山烽火台位于宁波市北仑区春晓镇昆亭村西北侧海拔465.8米的炮台岗山顶。站在山顶,能清楚地俯瞰梅山港、象山港和佛渡水道水面,可以看见东南方虾腊烽火台和西侧东岙山烽火台。平面呈方形,立面呈梯形;上边长6.6米,下边长 7米,残高1.8~2.5米;用乱石垒成,台面中部内凹。墙体规整,台面平坦,除西侧角略有坍塌外,保存较完整。据历史文献记载,该烽火台隶属昆亭寨城,很可能建于清康熙八年(1669)。……[详细]

51、穿山烽火台遗址

穿山烽火台位于宁波市北仑区柴桥街道穿山村西北侧海拔94.6米的炮台岗山顶。站在山顶能清楚地瞭望金塘水道、穿山港和大榭岛的敌情,与后所城西的瞭台山近在咫尺,也可看见西南方东岙山烽火台。占地80平方米,平面呈方形,立面呈梯形。上边长17.4米,下边长19米,高4米。用块石垒砌,台面中部内凹。现大部分已坍塌,受损严重。据历史文献记载,该烽火台始建于明洪武二十年(1387)。通过穿山烽火台昼烟夜火,与东岙山等烽火台的互相接应,可以方便地相互传递穿山半岛南部和北部的军情。穿山烽火台虽然总体保存较差,但作为我国东南沿海军民不畏--、英勇抗击外敌入侵的历史见证,仍具有较高的文物保护价值。……[详细]

52、慈岙烽火台

慈岙烽火台位于北仑区春晓镇民丰村北侧海拔328.1米的炮台山山顶。据初步考证,该烽火台约始建于明洪武年间(1368~1398),当时属大嵩千户所,称慈岙烽堠,明代为大嵩千户所所辖八烽堠之一。清代沿用,归昆亭汛所辖三汛地之一——慈岙汛直辖。该烽火台平面呈方形,立面呈梯形。下边长5.6米,残高0~1.7米。用乱石砌筑,台体大部已坍塌,除西南侧墙体保存相对较好外,总体保存较差。台北面有平面略呈曲尺形、用乱石垒砌的残墙痕迹,周围散落有明、清不同时期的砖块,应该是当时所建的寨楼或营房遗址。该烽火台是明清时期郭巨、穿山、大嵩等地相互传递军情的枢纽烽火台,作为我国东南沿海军民不畏--、英勇抗击外敌入侵的历史见证,具有较高的文物保护价值。……[详细]

53、大本堂陈氏宗祠

大本堂陈氏宗祠位于宁波市北仑区大碶街道杨岙村村委会南,门牌编号杨岙195号,建于清代末期。该建筑坐南朝北略偏东。前进正房为门房五间,硬山顶平屋,梁架抬梁穿斗并用,明间左右侧缝四柱五檩,余屋皆五柱五檩。后进正房五开间,屋面为硬山顶,前廊为双步廊,卷棚顶,梁架抬梁穿斗并用,明间左右侧缝五柱九檩,余屋为八柱九檩。在明间及左右稍间后里金柱与后檐柱间建有木制阶梯,上安放陈氏先人牌位。明间有匾堂名大本堂,左右前金柱与后里金柱上镌对联分别为“三迁来盤谷泽被分支,一派溯姜山典留大本”和“乃颂曾孙有庆祀隆盤谷千秋;所称先祖是皇城接姜山一脉”。左右厢房各三间一弄,为硬山顶单檐楼房与门房转角相接。梁架抬梁穿斗并用。该宗祠保存完整,梁架稳固,状况良好,为村人祭祀祖先场所是村人情感纽带。……[详细]

54、东岙山烽火台

东岙山烽火台位于宁波市北仑区春晓镇三山村唤鸠岙东北侧海拔451.2米的炮台岗山顶。站在山顶可以看见东侧的菖蒲山烽火台和东北方的穿山烽火台。占地311平方米,平面呈方形,立面呈梯形。上边长6.8米,下边长8米,高3米。用乱石垒砌,台面中部稍内凹,毁坏严重。台西北侧,可看出有三个用块石垒成的圆形轮廓,直径均约2.8米,很可能当时是用来点燃烽火的。据历史文献记载,该烽火台始建于明洪武二十年(1387)。通过东岙山烽火台昼烟夜火,互相接应,可以方便地相互传递穿山半岛南部和北部的军情。东岙山烽火台虽总体保存较差,但作为我国东南沿海军民不畏--、英勇抗击外敌入侵的历史见证,仍具有较高的文物保护价值。……[详细]

55、北仑方氏宗祠

方氏宗祠位于北仑区大碶街道林头方村方家83号。据民国《镇海县志》记载,清同治十二年(1873)由族人方聪发等建造。宣统年间(1909~1912),宗祠内创办“六桂小学”。1995年重修,2008年复修。该宗祠堂号“六桂堂”,坐西朝东略偏南,占地537平方米,四合院式。共有正屋前后两进、左右厢房各一进,屋顶硬山造。前进门厅面阔五间,明间和次间内侧缝梁架三柱五檩,四架抬梁;其余各缝梁架为五柱五檩。后进正厅面阔五间,明间和次间内侧缝梁架四柱七檩,五架抬梁;其余各缝梁架为七柱七檩。左右厢房面阔各三间,明间与次间内侧缝梁架二柱五檩,五架抬梁;次间外侧缝梁架三柱五檩,中柱跟前、后檐柱间设对称双步。正厅内保存有清宣统元年(1909)“六桂堂”木匾一块。方氏宗祠格局规整,保存较好,是北仑区清代晚期宗祠的典型……[详细]

56、古阿育王寺遗址

古阿育王寺始建于西晋太康三年(282年),原名阿育王塔寺,俗称“老育王”、“小育王”,据《阿育王寺新志》载:西晋太康三年,山西并州离石人刘萨诃,即僧慧达,求舍利塔,至会稽鄮山,结茅于乌石岙,有舍利宝塔,自地涌出,遂于其地结庐守护,是为寺之创始。古阿育王寺遗址位于北仑区大碶街道嘉溪村乌石岙内。目前,古阿育王寺遗址内还存有慧达大师骨塔、塔亭、瑞应亭、涌见岩碑等,占地150平方米,据石刻铭文记载,均为民国十年(1921)重建。慧达大师骨塔、塔亭坐南朝北。骨塔石栏砖椁式,并列六穴。住持宗亮、监院源岌重建。塔碑上有曾熙题“西晋开山祖师利宾菩萨之塔”,利宾菩萨即阿育王寺开山之祖慧达。塔后石亭,面阔一间,二柱三檩,三架抬梁。雕凿工细,正面额题“堵波邃境”,柱联镌:“千山霜叶瘦,万壑雨花肥”塔亭后有弧形围墙……[详细]

57、福泉山烽火台

福泉山烽火台位于北仑区春晓镇昆亭村东北侧海拔481.8米的福泉山山顶。福泉山之名,民国《镇海县志》卷首《嘉靖志县境图》中已有明确标注,但在《筹海图编》、《两浙海防类考续编》以及相关的地方志中,都未见该烽火台的相关记载,故其历史命名暂无定论。从构筑类型和特点考察,该烽火台应始建于明代,清代沿用,辖于郭巨所(清时为汛)。其所在位置的视野十分辽阔,不仅可俯瞰《筹海图编•浙江沿海山沙图》中所示的太平岙巡检司、马婆隘、上皇(王)隘、三山隘、崑(昆)亭隘,亦可远眺穿山半岛上的穿山、虾腊等多处烽火台,以及梅山港和佛渡水道水面,军情传递通畅,战略地位重要。该烽火台遗址现残存主副三台。主台为瞭望台,由块石垒砌而成,整体呈梯台形,现存上部边长约4.8米,底部边长约6.5米,残高2.5米。主台西南、西……[详细]

58、郭巨耶稣堂

郭巨耶稣堂位于北仑区白峰镇北门村教堂弄2号,据当地村民介绍,清光绪二十一年(1895)英国籍传教士郭全诚(G•E•Melcalfe) 来郭巨传教需要,买当时黄建生三间平屋为教堂,光绪二十二年(1896)翻建成楼房。1958年被民兵征用,1980年3月复堂,2003年重修。耶稣堂坐西南朝东北,占地97平方米,原来应是石地栿弄民宅(已经被改建)的厢房(二间厍头、一间后轩),现为面阔三间、穿斗结构楼屋。明间和梢间内侧缝梁架五柱六檩、三架抬梁;东南首梢间外侧缝梁架五柱五檩,西北首梢间外侧缝梁架六柱六檩。2003年修缮时,明间和梢间内侧缝梁架二层楼板以下改由砖墙承重,东南首梢间、西北首梢间外侧缝梁架全部改由砖墙承重。郭巨耶稣堂是基督徒公会(The Christian Missi……[详细]

59、胡氏墓园石牌坊

胡氏墓园石牌坊位于北仑区大碶街道嘉溪村夏树山(俗称胡家坟山)南坡。据建筑形制判断,建于南宋,系胡氏墓前石牌坊。该石牌坊方向为坐北朝南偏东20°,青石质,为双柱双枋穿斗式仿木结构建筑。牌坊通高3.72米,面全宽4.3米,间宽2.58米。坊柱呈直棱八边形,柱脚边略作外撇,埋入地基。柱顶有东西向内凹榫口,与上额枋相拼搭。坊下梁的内侧凸雕有两个门碗咀和中间的插锁大门的门登柱碗块。门登柱碗宛如一瓣覆式荷叶,上带一节扭曲叶柄,荷叶呈五曲皱褶状下覆,边沿作三翘弧凸起。牌坊顶部原来还有构件,现已不存。据村民介绍,这里原为嘉溪胡氏墓园,古墓已于大跃进年代被挖取坟石破坏,墓室曾出土志石与一些锈蚀的铜器。该石牌坊是北仑境内迄今发现保存最完善的一座石牌坊,同时也是研究我国南宋时期石牌坊珍贵实物资料,具有较高的文物和……[详细]