肇庆市旅游景点介绍

广东省 封开县 端州区 德庆县 高要区 怀集县 广宁县 四会市 鼎湖区 肇庆市文物古迹 肇庆市红色旅游 肇庆市名人故居 肇庆市十大祠堂 肇庆市十大古村 4A景区 肇庆市十大景点 肇庆市十大免费景点 全部 肇庆市特产 肇庆市美食 肇庆市地名网 肇庆市名人 [移动版]

161、落雁山墓

落雁山墓位于德庆县马圩镇落雁山西坡。于1972年村民在该山打房基时发现,并进行发掘清理。墓为长方形竖穴土坑,方向210°。分前后两室:前室长1.15米,宽1.5米;后室长3.6米,宽1.5米。前室较后室深20厘米,底部有近圆形的土坑。直径65厘米,深50厘米,坑内藏1个陶匏壶。出土的器物共19件,其中铜器15件,石器3件,陶器1件。大部分放置在后室,前室只有随葬器物2件。这批出土器物,最具特色的是大匏壶和靴形钺。大匏壶,陶器,小口,圆腹,平底。口内有凸出的三粒盖托,口外有四个绑盖的小耳。壶身拍印米字方格纹至底部。手制,越向下器壁越厚,最厚处4.5厘米。口径8厘米、腹径40厘米、底径25厘米、高51厘米。靴形钺,铜器,形如靴子,刃作弧形,后跟呈圆形,銎为六角形,刃长12、通高9.……[详细]

162、乌骚岭墓群

乌骚岭墓群 位于封开县杏花镇乌骚岭山脊上,高出地面约100米,周围山丘起伏。1983年发现,1990年发掘。共清理111座,分布于不足150平方米范围内。墓葬分布密集,排列有序,为长方形竖穴土坑墓。一般长50 厘米~70厘米、宽35 厘米~50厘米、深10厘米 ~25厘米,墓向在40°~70°之间。墓坑经火烧烤,填土中含竹、木、炭屑、炭灰甚多,呈灰黑色。坑内人骨均腐朽无存。随葬品有陶器、石器。陶器均破碎,可辨其器形有圜底釜、三足鼎(釜形鼎或盆形鼎)、圈足盘等。石器有斧、锛、铲、钁、凿、刀、镞及臂环、耳坠等。陶器以夹砂陶为主,仅见少量泥质陶,烧制火候低;纹饰简单,仅见绳纹、篮纹。石器多见小型器,均为磨制。从墓坑短小和随葬品残缺表明,这是一处二次葬公共墓地。竹木炭灰标本,经碳14测定为距今39……[详细]

163、利羊墩墓群

利羊墩墓群位于封开县北部南丰镇郊约1公里的封(开)、怀(集)公路东侧,距贺江东岸约0.5公里。1988年9月发现,1989年秋冬发掘,共清理古墓55座,其中战国至西汉早期墓38座,其余为西汉晚期至明清时期墓葬。利羊墩战国至西汉早期墓出土随葬品共计170多件,包括陶器、原始瓷器、青铜器、铁器和玉、石器等。陶器59件,器形有瓮,罐、罍、瓿、盒、洗、碗、豆等。原始瓷器30件,胎质致密呈灰白色,青灰釉匀称有光泽;器形有碗、杯、盅、孟等。青铜器49件,器形有斧、锛、锥、凿、刮刀、钺、剑、短剑、戈、矛、镦、镞、鼎、带钩等。铁器4件,器形有锸、刮刀。其他有陶纺轮6件,均为算珠形。砺石14件,多为方条形,有的四面有磨光。玉玦、和玉环共7件,石质均为页岩,玉质为高岭岩。该墓群形制结构,除19号墓为……[详细]

164、大辽山墓群

大辽山墓群位于德庆县城东大辽村,共3座,为东汉后期。一号墓于1975年发现,长方形土坑墓。墓底垫细砂,砂上铺碎木炭,随葬品置于碎木炭上,尸骨和葬具均腐朽。墓长2.8,宽2.2米。出土的陶器有罐、簋、鼎、壶、灶、屋、炉、珠等19件;铜器有剑、洗、壶、镜、案等11件;装饰品有银环、银指环、松香珠、玛瑙珠等23件。此外,还有五铢钱260多枚,多数为剪轮五铢。其中价值较高的青铜剑,长104厘米。龙凤鱼虫纹铜案,长64.5厘米、宽42.5厘米、通高13.3厘米,案内阴刻七组花纹,其中第三组刻四个龙虱。铜洗有刻铭“元初五年七月中西于造谢著胨”。铜壶铭文刻“元初五年七月中西于李文山治谢著有”。元初为东汉安帝的年号,西于县属交趾郡,在今越南北部。据此,知此两器是西于所造,工匠李文山,墓主人是谢著。松香珠是广……[详细]

165、栏马山墓

栏马山墓位于怀集县冷坑镇,蓝钟河和冷坑河交汇处的栏马山。年代为春秋晚期。1975年清理。墓为长方形竖穴土坑。出土器物有铜鼎、铜斧、铜人首柱形器,人首较小,长条形柱身下端有插销孔,还有饰勾连云雷纹和方格组合纹的圜底陶罐。……[详细]

166、杏花陶窑

杏花陶窑位于封开县杏花镇下营村长岗顶山。年代为南朝。1990年清理4座椭圆形馒头窑。窑穴依山构筑,窑间相距较近,有的仅相隔1.5米。窑顶已塌,窑壁残高10厘米~60厘米,经高温烧烤形成厚4~5厘米的坚硬红烧土层。有窑室和火膛,窑室作圆角长方形,底部呈斜坡式,坡度在17°~ 23°之间。后壁呈弧形,右侧有一条直径为12厘米的圆形烟道。火膛呈半圆形,比窑室低42~74厘米,与窑室相接处呈弧形,平底。火膛前端有窑门,宽34~66厘米,窑门外有一段长10~60厘米的小通道。窑长3.3米。出土遗物有陶器罐、釜、锅、钵以及支脚、垫座等。其中釜、钵类外壁拍印方格纹。……[详细]

167、塘角嘴遗址

塘角嘴遗址位于封开县杏花镇利宅村塘角嘴山。考古年代为新石器时代晚期。遗址面积1. 2万平方米。1982年发现,同年及1990年两次进行发掘,面积800平方米。出土陶器釜、罐、豆、盘、鼎足、器座、拍、器盖等,其中鼎足数量多,型式多样。纹饰有绳纹、曲折纹、长方格纹、双线方格纹、方格凸点纹。石器有锛、镞、环、砺石等。陶拍的出现,说明遗址含有制陶工场。1989年6月广东省人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

168、罗髻岩遗址

罗髻岩遗址位于封开县莲都镇北面约1公里的一座石灰岩孤峰西北面洞口右侧岩厦。年代属旧石器时代向新石器时代过渡时期,或称中石器时代。洞口与洞外地面水平连接。灰褐色砂粘土胶结堆积中含烧骨、炭屑、螺蚌壳,出土砾石打击石制品10多件,器类有砍砸器、石片等,形态特征与封开黄岩洞遗址所见相接近,伴生哺乳动物群有4目8种,均为现生种。螺蚌壳经碳十四测定年龄为距今11175年±500年。1979年封开县革命委员会公布为文物保护单位。……[详细]

169、罗沙岩遗址

罗沙岩遗址位于封开县河儿口镇庙边村后山,洞口朝西北,距地面2米。年代为旧石器时代中期至晚期。1978年8月发现,1991~1993年2次发掘。遗址第二层出土一枚人牙齿化石,属晚期智人;24件打击石制品,原料为安山岩,器身有啮齿类动物啃咬痕迹,器类有刮削器与石片;有少量动物化石,经铀系法测定,年代为距今2.24万年±0.16万年。第三层出土7件砾石打击石制品,原料为石英细砂岩,器类有砍砸器;也有少量动物化石,经铀系法测定,年代为距今4.8万年±0.5万年。第四层出土3枚人牙齿化石,属早期智人;还有丰富的动物化石,经铀系法测定,年代为距今7.9万年±1.5万年。罗沙岩遗址的动物化石共有8目44个种属。罗沙岩遗址填补了广东地区距今10万年至2万年之间旧石器时代文化的空白,同时为研究这一地区智人体质……[详细]

170、垌中岩遗址

垌中岩遗址位于封开县渔涝镇河儿口村北面,洞口相对高程15米。年代为旧石器时代中期。铀系法测定年代为距今14.8万年±1.3万年。1978年发现,1989年发掘,面积12平方米。堆积厚2米。在洞内左支洞胶结堆积0土两枚人牙齿化石,形态粗壮,沟纹和小嵴多,表现出较多的原始性,属早期智人。伴生动物群有6目24个种属,其成员与马坝人动物群基本相同,反映当时该地区的生态环境是林木茂盛,水草丰富,气候温暖湿润,适宜人类生存。2008年广东省人民政府公布为第五批广东省文物保护单位。……[详细]

171、茅岗遗址

茅岗遗址位于高要市金利镇茅岗村茅岗山南北面的山脚下。年代为青铜时代早期。遗址面积两万多平方米。1978年发掘。文化层厚约1米。堆积中含大量贝壳及动物遗骸,包括有蚝、蛤、螺和猪、牛、鹿、羊、象、刺猬、青鱼、龟、鳄等。部分动物已属家养。还有两个个体的人类遗骸。发现干栏式木构建筑,有三组,平面为长方形,分左右两排竖木柱,间距为1.7米。其中甲组建筑残存木柱14根,左排6柱,右排8柱,柱距0.7米~1.4米不等,两排木柱相距1.64米~1.7米。木柱多有凿榫,榫眼中穿套圆木条,构成梁架和居住面,用树皮板、茅草铺垫居住面或铺盖房顶。出土陶器以泥质陶为主,器类有釜、豆、盘、钵、罐、器座、纺轮等,纹饰有绳纹、方格纹、复线方格纹、叶脉纹、水波纹、乳丁(鳖甲)纹、曲折纹雷纹等。石器有斧、锛、凿、镞、球、璜、环……[详细]

172、蛇埇山墓

蛇埇山墓位于封开县江口镇西北郊,大龙山之西。1972年及1983年共发掘汉墓3座。一号墓与二号墓方向为290°,两墓相距约20米,高度位置亦相同。一号墓为土坑墓,长4.1米、宽2.6米,墓内棺木、骨架已不存,在墓底发现一层木炭,厚10厘米。二号墓为券顶单室砖墓(已被盗),仅出一只银指环及一些釉陶器碎片。三号墓为长方形土坑墓,墓向320°,墓长3.5米,宽2.5米、深3.5米,墓底有二层台,宽15厘米、高20厘米。蛇埇山一、二号墓出土的随葬物有铜、铁、银、料器、炭精和陶器共51件,其中有铜镜、货泉铜钱、残铁器、银指环、珠饰、炭精装饰器和铜五铢钱;陶器有泥质陶作坊、囷、灶;釉陶器有陶鼎、三足釜、长颈圈足瓶、钵、碗、豆、井亭盖、壶、罐。釉色青绿,多已剥落,器物花纹多为水波纹、双线方格纹、弦纹、划纹……[详细]

173、高要文明塔

明 高要 文明塔 位于高要市南岸镇的镇塘岗,为明万历十六年(1588年)肇庆知府郑一麟为振兴文风而建。因与肇庆府学宫文明门隔江相对,故名文明塔;又因建在镇塘岗,俗称镇塘塔。相传,凡塔上空乌云翻滚,肇庆必生风雨,故又称雨云宝塔。塔平面六角形,塔身外观七级,内13层,高45米,为穿楼阁式砖塔。塔基为石砌,塔刹为铁铸。底层南北对开一平门;西北面开一上落门,可循级壁绕平座盘旋登上顶层。首层边长6.8米,墙厚3.98米,二至六层开四门,第七层开两门。塔身用一顺一丁的青砖铺砌,中为泥浆粘砌,外表用灰浆砌缝,白纸筋石灰批荡。各层以菱角牙子砖与线砖相隔叠涩出檐。1986年、1996年两次维修。1989年6月广东省人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

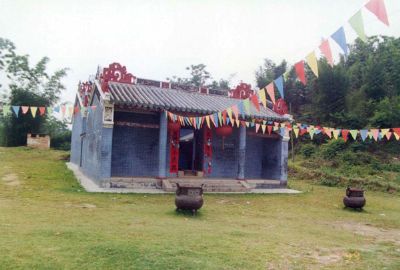

174、龙山宫

明 德庆 龙山宫 位于德庆县官圩镇社咀山上。现存“龙山宫圣妃铁钟”,记载该宫于“万历四十八年(1620年)□月吉日立”,属龙母行宫。历史上,每年农历五月龙母诞期间,当地有“舞旱龙”、“祀龙母”、“赶龙船圩”的习惯,活动完后,将道具放置龙山宫耳房保存。宋代,康州境内的龙母行宫达300多所。龙山宫坐东向西,依山而建,占地面积441.5平方米,前后两进中间有天井及两廊,左右两侧分设耳房。前进宽9.01米、深5.17米,面宽、进深各三开间,硬山顶。正脊灰批,中部平直,两端饰夔纹;垂脊上端饰鳌鱼吻,下端置夔纹。后进面宽、进深开间数与前进同,但深为7.63米,正脊、垂脊均饰夔纹,脊端呈卷草状。前后进山墙,均饰蝙蝠图案。屋盖为灰筒瓦面,绿色琉璃瓦当滴水。内墙沿瓦面下90厘米宽壁面,均饰地方壁画。龙山宫梁……[详细]

175、泰新桥

明 封开 泰新桥 位于封开县平凤镇平岗村。据民国年间《封川县志》载:“嘉靖十二年(1533年)邑人陈时用等募缘修建,长十余丈,阔一丈,上覆以亭”。清嘉庆年间重修。现桥屋梁底仍有重建时的题记。桥为梁柱式廊桥。桥长10.89米、宽3.4米。桥上有涵盖全桥的桥屋。桥屋面宽三间,进深三间,歇山顶。抬梁式梁架。四椽栿上置驼峰,驼峰上隐刻栌斗承托平梁,栌斗纵横向上出栱。平梁正中置驼峰,驼峰亦隐刻栌斗承一斗三升斗栱,上承三角形梁枕木和脊榑及顺脊串,题记写在脊串下。脊榑截面为圆形,顺脊串砍作腰鼓形,其两端雕刻花纹。梁架间以驼峰斗栱承托,驼峰上刻如意纹。明间两侧驼峰则雕刻鲤跃龙门、双狮戏球、丹凤朝阳、麒麟献瑞等饰金彩绘木雕。桥屋次间梁架比明间梁架增高,从而使屋架向两端生起,屋檐也形成向两端生起的圆滑曲线。屋脊……[详细]

176、蚬壳洲遗址

蚬壳洲墓群位于肇庆市鼎湖区桂城龙一村东北面,南距西江300米。年代为新石器时代晚期偏早阶段。遗址面积两万多平方米。1984年发现,1986年与1987年两次发掘共378平方米。遗址的第四、五层为文化层,其中第④层含大量的贝壳。清理墓葬27座,发现人骨架31具,大部分为单人葬,也有双人合葬和三人合葬。葬式以侧身屈肢葬为主,也有蹲葬、双手反捆俯身屈肢葬,部分头骨上有人工拔齿痕迹。个别墓葬有1~2件随葬品。出土陶器中,夹砂陶比例大于泥质陶,手制,火候低。夹砂陶器多饰绳纹,泥质陶有白色陶衣,其上绘制赭色带状纹样,属于一种彩陶。器形有釜、罐、盘,流行圜底器或圈足器。石器有双肩锛、多孔刀,以及骨器笛、笄。出土的贝类标本中,处于淡水环境的种属个体数量占80%,处于咸淡水之交环境的种属个体数量占20%,说明……[详细]

177、封开大梁宫

明封开大梁宫位于封开县渔涝镇扶学村。始建年代不详,明成化十三年(1477年)重建。大梁宫为砖木建筑,单檐歇山顶,屋面平缓,屋檐有升起,面宽、进深各五间,通面宽15.48米、通进深14.8米。穿斗与抬梁混合式木构架,采用月梁、叉手等早期做法。五架梁为抬梁式,七架梁及椽栿为穿斗式。檐柱出一丁头承挑檐檩,各梁节点置如意斗栱承托,平梁上设叉手,下金檩等构件设有托脚,木梁均砍杀为月梁形制,木柱两端略有收杀。柱础为覆莲式样。正檩下的柎檩枋上有“大明成化十三年(1477年)岁次丁酉季冬十二月十二日乙卯吉日”字样。1979年封开县革命委员会公布为文物保护单位。2002年7月17日,大梁宫大殿被列入第四批广东省文物保护单位。……[详细]

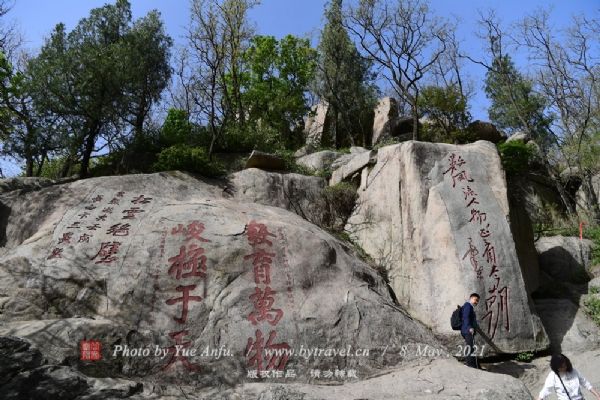

178、鼎湖山摩崖石刻

唐—民国肇庆鼎湖山摩崖石刻位于肇庆市鼎湖山。分布于天溪风景区上庆云寺路边石壁、往飞水潭路边及潭的四周石壁和云溪风景区内石壁,共76题,分述于下:云溪风景区内石刻31题。其中唐代1题,位于老龙潭侧涅槃台石壁,题字为“正法眼藏,涅槃妙心”八字。年代较古,价值较大,为唐刻之珍品。清代1题,建国后16题,年代不详13题。往飞水潭路边及潭的四周石刻31题。包括清代14题,民国9题,建国后3题,年代不详5题。其中民国5年(1916年)李开侁题名较有名,题名云:“民国五年七月二十七日,黄冈李开侁、新兴李耀汉、丹徒吕鸿元同游到此留题”。石刻高0.47米、宽0.72米,楷书。题名中的李耀汉,新兴人,民国初年曾任广东省长。李开侁,民国2年(1913年)由袁世凯任命为广东巡按使。民国6年吴远基题“苍崖白练”4字……[详细]

179、三洲岩摩崖石刻

北宋—明德庆三洲岩摩崖石刻位于德庆县九市镇三洲岩洞内。石刻始于宋,盛于宋、明,清后少见。在原有174人次题刻中,宋明石刻占106题,其中名人石刻有60多题,大部分题刻见载于清光绪《德庆州志·金石》,因风雨侵蚀剥落及其它原因,现仅存86题。最早的为宋庆历三年(1043年)转运使马寻与皇祐二年(1050年)祖无择题刻。重要的有皇祐五年(1053年)元绛记载壮族首领侬智高攻打康州,熙宁元年(1068年)南琴的武后更造字、周敦颐题名,元符三年(1100年)苏东坡题名等石刻,现仅存南琴的题字。所存石刻以明代居多,宋代仅存6题,较有代表性的有明嘉靖二十六年(1547年)龚辉所题的“瑶华洞天”,明成化九年(1473年)广东按察使吕洪的题诗以及“石庢”、“第一岩”、“三洲洞”等。石刻字体篆、隶、楷、草俱备。……[详细]

180、华表石摩崖石刻

华表石摩崖石刻位于德庆县回龙镇。华表石,又名锦石山、锦裹石。明万历初年,瑶民-,明王朝遣两广总督凌云翼亲率大军在罗旁一带平定瑶乱。平息后,见罗旁对面之石山,如巨大华表直插云天。于万历七年(1579年)时已升任南京兵部尚书的凌云翼,命人在石山南崖峭壁上刻上“华表石”三个大字及四行题款128字以纪功。字距为0.7米,题款小字,楷书阴刻,每字高0.24米,宽0.21米,内容为:“钦差总督两广军务兼理粮道带管盐法兼巡抚广东地方都察院右都御史兼兵部左侍郎今升南京兵部尚书太仓凌云翼;钦差总督两广口口兼理粮道带管盐法兼巡抚广东地方兵部右侍郎兼都察院右佥都御史临武刘尧诲;巡按广东监察御史内江龚懋贤;巡按广东监察御史当涂梅淳。万历七年已卯季冬吉日题。”华表石题刻为当时广东著名书画家黎民表所书。其题刻在省内少见……[详细]