东城区旅游景点介绍

崇礼住宅位于北京市东城区东四十条63~65号。崇礼是清代光绪年间的大学士,其住宅是保存完好的清代典型四合院建筑。北京的四合院,建筑布局是在封建宗法礼教的支配下,按照南北中轴线对称布置房屋和院落,住宅大门一般位于整个院落的东南角上,门内迎面建影壁,以使外人看不到宅内的活动,自此转向西至前院。南房多为客房、书塾、杂用间,后院的正房供长辈居住,东西厢房为晚辈住所,正房、厢房以环形走廊相连通。更大型的住宅还在左右建别院,在后部营建花园。崇礼住宅分主院、跨院和花园三部分,布局宽敞,屋宇华贵,主院正房内部的装修尚保留完整的木隔扇及崇礼亲题刻字,是典型的贵族府邸。(国家文物局)……[详细]

162、斋宫

位于紫禁城东六宫之南,毓庆宫西,为皇帝行祭天祀地典礼前的斋戒之所。明代和清前期,祭天祀地前的斋戒均在宫外进行。康熙后期,诸王子储位之争激烈,最终皇四子胤禛取得了皇位,同时也为自己树立了政敌。胤禛即位后,宫廷内部的斗争仍十分激烈,雍正帝为确保平安,于清雍正九年(1731年)在紫禁城内兴建斋宫,将祭祀天地前的斋戒仪式改在宫中进行。斋宫系前朝后寝两进的长方形院落。前殿斋宫,面阔5间,黄琉璃瓦歇山顶,前出抱厦3间,明间、两次间开隔扇门,两梢间为槛窗。殿内正中上悬乾隆御笔“敬天”匾。室内浑金龙纹天花,正中为八角形浑金蟠龙藻井。东暖阁为书屋,西暖阁为佛堂。东西各有配殿3间。正殿左右转角廊与配殿前廊相连,形成三合院带转角的格局。后寝宫初名孚颙殿,后改为诚肃殿,面阔7间,黄琉璃瓦歇山顶。殿东西耳房各2间。东……[详细]

163、天坛回音壁

回音壁是北京天坛皇穹宇的围墙,高3.72米,厚0.9米,直径61.5米,周长193.2米。围墙内有三座建筑物,其中一座叫皇穹宇,整个围墙整齐光滑。回音壁有回音的效果,只要两个人分别站在东、西配殿后,贴墙而立,一个人靠墙向北说话,声波就会沿着墙壁连续折射前进,传到一、二百米的另一端,无论说话声音多小,也可以使对方听得清清楚楚,而且声音悠长,堪称奇趣,给人造成一种“天人感应”的神秘气氛。皇穹宇位于圜丘坛以北,是供奉圜丘坛祭祀神位的场所,存放祭祀神牌的处所。始建于明嘉靖九年(1530年),初名泰神殿,嘉靖十七年(1538年)改称皇穹宇,为重檐圆攒尖顶建筑。清乾隆十七年(1752年)重建,改为鎏金宝顶单檐蓝瓦圆攒尖顶。高19.5米,直径15.6米,木拱结构,南向开户。殿内没有横梁,全靠8根檐柱、8根……[详细]

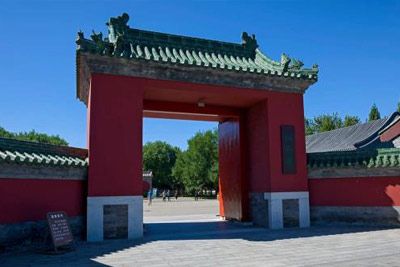

164、神乐署

神乐署坐落北京天坛西门内稍南侧,坐西向东,是天坛五组大型建筑之一,是专司明清两代皇家祭天大典乐舞的机构。建于明永乐十八年。又名神乐观,清乾隆八年称神乐所,乾隆十九年改今名。神乐署是管理祭天时演奏古乐的机关,是专门用来培训祭祀乐舞人员的机构。神乐署在圜丘坛西天门外西北,始建于明朝永乐十八年。神乐署是管理祭天时演奏古乐的机关。明代叫神乐观,当时神乐观的乐舞官、舞生都由道士担任。明朝永乐十八年迁都北京时,有300名乐舞生随驾进北京,以后明代神乐观常保持有乐舞生600名左右。到嘉靖时乐舞生总人数达2200名。清朝乾隆八年神乐观改称神乐所,乾隆二十年又改称为神乐署。设置官居正六品的署正一人,从八品的左右署丞各一人,还有正八品的协律郎五人,下面有乐生舞生近500人,这些乐团专门负责祭祀的演奏。平时也研究……[详细]

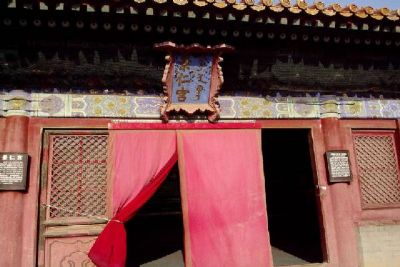

165、皇乾殿

皇乾殿亦称祈谷坛寝宫,位于祈年殿北面,为存放皇天上帝神牌之处。建于明永乐十八年(1420),初名天库,原为6间黄琉璃瓦顶;嘉靖二十四年(1545)重建,改为5间,命名皇乾殿,清乾隆时又改覆蓝瓦。现为5间,座于汉白玉石栏围护的台基上。祈谷坛的另一座重要建筑是皇乾殿,它坐落在祈年墙环绕的矩形院落里,其间有琉璃门相通。这是一座庑殿式大殿,覆盖蓝色的琉璃瓦,下面有汉白玉石栏杆的台基座。它是专为平时供奉“皇天上帝”和皇帝列祖列宗神版的殿宇。神版均供奉在形状象屋宇的神龛里,每逢农历初一、十五,管理祀祭的衙署定时派-扫尘、上香。祭祀前一天,皇帝到此上香行礼后,由礼部尚书上香,行三跪九叩礼再由太常寺卿率-将神牌恭请至龙亭内安放,由銮仪卫的样铒抬至祈年殿内各相应神位安放,受祭.祈年殿东边在内墙东门外,有72间……[详细]

166、皇穹宇

位于天坛。是放置皇天上帝和皇帝上八代0的牌位的地方。皇穹宇建于明嘉靖九年(1530年)。初为重檐圆形建筑,名“泰神殿”。是圜丘坛的正殿。用于平日供奉祀天大典所供神版的殿宇。嘉靖十七年(1538年)改名为“皇穹宇”。清乾隆十七年(1752年)改建为今式。皇穹宇殿高19.5米,直径15.6米,木拱结构,檐柱、金柱俱8根,南向开户,菱花格隔扇门窗,蓝琉璃槛墙,东西北三面封以砖俱干摆到顶。殿内穹窿圆顶,正中贴金盘龙藻井,贴金双龙天花,金柱贴金缠枝莲,内外施金龙和玺彩画。殿内正中有前圆后翘角石须弥座,座高1.51米,径2.53米。严谨、精致,上覆蓝瓦金顶,精巧而庄重。殿内开花藻井为青绿基调的金龙藻井,中心为大金团龙图案,是古代建筑杰作。周围的围墙呈圆形,起到传音的作用,因此也叫回音壁。皇穹宇位于圜丘坛……[详细]

167、丹陛桥

始建于明永乐十八年(1420年),长360米、宽30米,是一座巨大漫长的砖石平台,因其下面有两孔涵洞而称桥。丹陛桥呈南北走向,其南端稍高出地表,北端高出地表逾4.5米。它南接圜丘成贞门,北接及祈谷坛南砖门,将圜丘与祈年殿结为一体,构成天坛建筑的主轴线。丹陛桥平坦宽阔,中心墁白石,石面稍向上凸起呈弧状,昔日祭典时此路为神舆行经之路,称为神道,神道左右为城砖海墁,供帝王大臣行走。丹陛桥桥东有一方形砖台,称具服台,三面有雕石栏杆,是皇帝祭祀时漱洗更衣的地方。每年在祈年殿举行祈谷礼时,先在此台上支搭圆形幄帐,称为“幄次”,通称“小金殿”,是个活动的房屋。皇帝由斋宫到祈年殿行礼,先到这“小金殿”中更换礼服。明朝皇帝到这里时,还要脱掉鞋再到祈年殿上行礼。这表示洁净,不将微尘带到神坛上。脱鞋以后,所经过的……[详细]

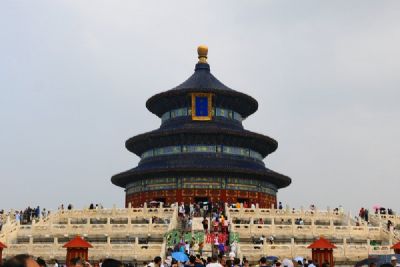

168、祈年殿

初名“大祈殿”,原为矩形大殿,用于合祀天、地,嘉靖二十四年(1545年)改为三重顶圆殿,殿顶覆盖上青、中黄、下绿三色琉璃,寓意天、地、万物。祈年殿在天坛的北部,也称为祈谷坛,始建于明永乐十八年(1420年),是天坛最早的建筑物。乾隆十六年(1751年)修缮后,改名为祈年殿。光绪十五年(1889年)毁于雷火,数年后按原样重建。目前的祈年殿是一座直径32.72米的圆形建筑,鎏金宝顶蓝瓦三重檐攒尖顶,层层收进,总高38米。祈年殿是天坛的主体建筑,又称祈谷殿,是明清两代皇帝孟春祈谷之所。它是一座镏金宝顶、蓝瓦红柱、彩绘金碧辉煌的三层重檐圆形大殿。祈年殿采用的是上殿下屋的构造形式。大殿建于高6米的白石雕栏环绕的三层汉白玉圆台上,颇有拔地擎天之势,壮观恢弘。祈年殿为砖木结构,三层重檐向上逐层收缩作伞状。……[详细]

169、故宫御花园

始建于明永乐十八年(1420年),以后曾有增修,现仍保留初建时的基本格局。全园南北纵80米,东西宽140米,占地面积12000平方米。园内主体建筑钦安殿为重檐盝顶式,座落于紫禁城的南北中轴线上,以其为中心,向前方及两侧铺展亭台楼阁。园内青翠的松、柏、竹间点缀着山石,形成四季长青的园林景观。清雍正朝起,称作御花园。位于紫禁城中轴线的北端,正南有坤宁门同后三宫相连,左分设琼苑东门、可通东西六宫;北面是集福门、延和门、承光门围合的牌楼坊门和顺贞门,正对着紫禁城最北界的神武门。东路建筑有堆秀山御景亭、璃藻堂、浮碧亭、万春亭、绛雪轩;西路建筑有延辉阁、位育斋、澄瑞亭、千秋亭、养性斋,还有四神祠、井亭、鹿台等。这些建筑绝大多数为游憩观赏或敬神拜佛之用,唯有璃藻堂从乾隆时起,排贮《四库全书荟要》,供皇帝查……[详细]

170、永寿宫

永寿宫为内廷西六宫之一,建于明永乐十八年(1420年),初名长乐宫。嘉靖十四年(1535年)改名毓德宫,万历四十四年(1616年)又更名为永寿宫。清朝顺治十二年(1655年)、康熙三十六年(1697年)、光绪二十三年(1897年)都曾重修或大修,但仍基本保持明初始建时的格局。永寿宫为两进院,前院正殿面阔5间,黄琉璃瓦歇山顶。外檐装修;明间,前后檐安双交四椀菱花槅扇门,次间、梢间为槛墙,上安双交四椀菱花槅扇窗。殿内高悬乾隆皇帝御笔匾额“令德淑仪”,东壁悬乾隆《圣制班姬辞辇赞》,西壁悬《班姬辞辇图》。乾隆六年(1741年),乾隆皇帝下令,内廷东西十一宫的匾额“俱照永寿宫式样制造”,自挂起之后,不许擅动或更换。正殿有东、西配各3间。后院正殿5间,东西有耳房,殿前东西亦有配殿各3间,院落东南有井亭1……[详细]

171、景仁宫

景仁宫,内廷东六宫之一,明永乐十八年(1420年)建成,初曰长安宫,嘉靖十四年(1535年)更名为景仁宫。清代沿用明朝旧称,于顺治十二年(1655年)重修,道光十五年(1835年)、光绪十六年(1890年)先后修缮。景仁门为景仁宫的正门,坐北朝南,门内有石影壁一座,传为元朝的遗物。景仁宫为前院正殿,面阔五间,黄琉璃瓦歇山顶,檐角安放5个走兽,檐下施单翘单昂五踩斗栱,龙凤和玺彩画。明间的前后檐开门,次间、梢间都是槛墙、槛窗,门窗采用双交四椀菱花槅扇式。明间室内悬挂着乾隆帝御题“赞德宫闱”匾,天花为二龙戏珠图案,内檐是龙凤和玺彩画。室内采用方砖墁地。殿前有一座宽广的月台。景仁宫正殿前东西两侧有配殿各三间,明间开门,黄琉璃瓦硬山顶,檐下绘有旋子彩画,配殿的南、北各有耳房。后院正殿五间,明间开门,黄……[详细]

172、承乾宫

承乾宫,内廷东六宫之一,明永乐十八年(1420年)建成,初曰永宁宫,崇祯五年(1632年)八月更名承乾宫。顺治十二年(1655年)重修,道光十二年(1832年)略有修葺。宫为两进院,正门南向,名承乾门。前院正殿即承乾宫,面阔5间,黄琉璃瓦歇山式顶,檐角安放走兽5个,檐下施以单翘单昂五踩斗栱,内外檐饰龙凤和玺彩画。明间开门,次、梢间槛墙、槛窗,双交四椀菱花槅扇门、窗。室内方砖墁地,天花彩绘双凤,正间内悬乾隆皇帝御题“德成柔顺”匾。殿前为宽敞的月台。东西有配殿各3间,明间开门,黄琉璃瓦硬山式顶,檐下饰旋子彩画,崇祯七年(1634年)安匾于东西配殿曰贞顺斋、明德堂。后院正殿5间,明间开门,黄琉璃瓦硬山式顶,檐下施以斗栱,饰龙凤和玺彩画。两侧建有耳房。东西有配殿各3间,均为明间开门,黄琉璃瓦硬山式顶……[详细]

173、景阳宫

景阳宫,为内廷东六宫之一,位于钟粹宫之东、永和宫之北。明永乐十八年(1420年)建成,初名长阳宫,嘉靖十四年(1535年)更名景阳宫。清沿明旧,于康熙二十五年(1686年)重修。明代为嫔妃所居,明神宗皇帝的太子朱常洛的母亲孝靖皇后居住近30年的冷宫。清朝康熙二十五年(1686年)重修后改作收贮图书之所。现在,常年在此进行故宫藏珐琅器文物的展示。宫为二进院,正门南向,名景阳门,前院正殿即景阳宫,面阔3间,黄琉璃瓦庑殿顶,与东六宫中其它五宫的屋顶形式不同。檐角安放走兽5个,檐下施以斗栱,绘龙和玺彩画。明间开门,次间为玻璃窗。明间室内悬乾隆御题“柔嘉肃敬”匾。天花为双鹤图案,内檐饰以旋子彩画,室内方砖墁地,殿前为月台。东西有配殿各3间,明间开门,黄琉璃瓦硬山式顶,檐下饰旋子彩画。后院正殿为御书房,……[详细]

174、延禧宫

延禧宫为内廷东六宫之一,位于东二长街东侧,建于明永乐十八年(1420年),初名长寿宫,嘉靖十四年(1535年)改称延祺宫。清代改名为延禧宫,康熙二十五年(1686年)重修。明清两朝均为妃嫔所居,清道光帝之恬嫔、成贵人曾在此居住。延禧宫(原)与其它五宫格局相同,为前后两进院,前院正殿5间,黄琉璃瓦歇山顶,室内悬乾隆皇帝御笔匾曰“慎赞徽音”,东壁悬乾隆《圣制曹后重农赞》,西壁悬《曹后重农图》。殿前有东西配殿各3间,后院正殿5间,亦有东西配殿各3间,均为黄琉璃瓦硬山顶。道光二十五年(1845年)延禧宫起火,烧毁正殿、后殿及东西配殿等建筑共25间,仅余宫门。同治十一年(1872年)曾提议复建,但未能实现。宣统元年(1909年)在延禧宫原址兴工修建一座3层西洋式建筑--水殿。水殿四周浚池,引玉泉山水环……[详细]

175、奉先殿

奉先殿,位于紫禁城内廷东侧,为明清皇室祭祀祖先的家庙,始建于明初。清沿明制,于清顺治十四年(1657年)重建,后又多次修缮。奉先殿为建立在白色须弥座上的工字形建筑,四周为高垣。前为正殿,后为寝殿。前殿面阔9间,进深4间,建筑面积1225平方米,黄色琉璃瓦重檐庑殿顶,檐下彩绘金线大点金旋子彩画。前檐中5间开门,为三交六椀菱花隔扇门,后檐中5间接穿堂,余皆为槛窗。殿内设有列圣列后龙凤神宝座、笾豆案、香帛案、祝案、尊案等。后殿面阔9间,进深2间,建筑面积755平方米。黄色琉璃瓦单檐庑殿顶,外檐彩画亦为金线大点金旋子彩画。前檐中5间接穿堂,余为槛窗。殿内每间依后檐分为九室,供列圣列后神牌,为“同殿异室”规制,各设神龛、宝床、宝椅、楎椸,前设供案、灯檠。前后殿之间以穿堂相联,形成内部通道。室内皆以金砖……[详细]

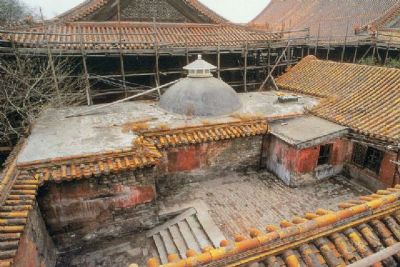

176、浴德堂

在外朝西路武英殿建筑群的西北平台上,有一座别具风格的土耳其式“澡堂子”遗迹,称浴德堂。其名源自《礼记》中“浴德澡身”之语,是清代词臣校书的值房,专司刊刻、装潢书籍等事宜。浴德堂坐北面南,面阔3间,黄琉璃瓦卷棚歇山顶。堂后偏西有北房,面阔2间,黄琉璃瓦卷棚硬山顶。东次间后檐辟门,有通道以通后室,曲折如曲尺。后室平面呈方形,上覆穹顶。室内四壁至顶皆贴素白琉璃面砖,顶部开窗,后墙筑有铁制壁炉供烧水之用,室外有锅台,位于浴德堂西北。武英殿建筑群西墙外的最北端,有井亭1座、四角攒尖,顶覆黄琉璃瓦,井口筑在石砌的四方平台上。……[详细]

177、文渊阁

文渊阁,清宫藏书楼,乾隆四十一年(1776年)建成。乾隆三十八年(1773年)皇帝下诏开设“四库全书馆”,编纂《四库全书》。三十九年下诏兴建藏书楼,命于文华殿后规度适宜方位,创建文渊阁,用于专贮《四库全书》。文渊阁座北面南,阁制仿浙江宁波范氏天一阁构置。山墙青砖砌筑直至屋顶,简洁素雅,黑色琉璃瓦顶,绿色琉璃瓦剪边,喻意黑色主水,以水压火,以保藏书楼的安全。阁的前廊设回纹栏杆,檐下倒挂楣子,加之绿色檐柱,清新悦目的苏式彩画,更具园林建筑风格。阁前凿一方池,引水流入,池上架一石桥,石桥和池子四周栏板都雕有水生动物图案,灵秀精美。阁后湖石堆砌成山,势如屏障,其间植以松柏,历时二百余年,苍劲挺拔,郁郁葱葱。阁的东侧建有一座碑亭,盔顶黄琉璃瓦,造型独特。亭内立石碑一通,正面镌刻有乾隆皇帝撰写的《文渊阁……[详细]

178、弘义阁

弘义阁,位于太和殿前广场西侧,与体仁阁相对而立。始建于明永乐十八年(1420年),明初称武楼,清初改称弘义阁。清代为内务府银库,收存金、银、制钱、珠宝、玉器、金银器皿等;皇帝皇后筵宴所用金银器皿由银库预备,用毕仍交该库收存。弘义阁与体仁阁作为太和殿的陪衬建筑左右对称,建筑形式完全相同,乾隆时体仁阁被火烧毁,是仿照弘义阁重建的。由于二阁是太和殿的两厢,在形制上既要有主有从,又不能相差太大,影响和谐,因此建成楼阁形式,两层之间设腰檐,出平座,屋顶为单檐庑殿顶,此种做法使其高度达到23.8米,相当于太和殿高度的10分之7,又高于与其相邻的庑房,既不逾越建筑等级之制,也无两厢渺小之感,同时又改变了建筑空间的呆板。二阁与主体建筑配合协调,使整组建筑愈显气势恢宏。清朝统治者,是肇始于东北地区的少数民族—……[详细]

179、体仁阁

体仁阁,位于太和殿前广场内东侧,始建于明永乐十八年(1420年),明初称文楼,清初改称体仁阁,乾隆四十八年(1783年)六月毁于火,当年重建。康熙皇帝曾经在体仁阁举行博学鸿词科考试,招揽名士贤才。乾隆朝以后,这里就做了内务府的缎库。体仁阁高25米,座落于崇基之上,上下两层,黄色琉璃瓦庑殿顶。下层面阔9间,进深3间,明间为双扇板门,左右各3间安装一码三箭式直棂窗,两梢间、山墙及后檐用砖墙封护。檐下施以单昂三踩斗栱。一层屋檐上四周是平座,平座周围廊装有24根方形擎檐柱,用以支承顶层屋檐,柱间设寻杖栏杆连接,站在平座上可凭栏远眺。上层楼7间,四面出廊,前檐装修斜格棂花槅扇28扇,梢间与山墙及后檐墙用木板做封护墙,减少了下层的承重力。檐下为重昂五踩斗栱,安放脊兽7个。家喻户晓的宰相“刘罗锅儿”刘墉,……[详细]

180、寿安宫

寿安宫位于内廷外西路寿康宫以北,英华殿以南。始建于明代,初名咸熙宫,嘉靖四年(1525年)改称咸安宫。清初沿明制,雍正年间在此兴办咸安宫官学,乾隆十六年(1751年)咸安宫官学移出。同年,乾隆皇帝为庆贺皇太后六十寿诞,将此宫修葺一新后改称寿安宫。乾隆二十五年(1760年),为皇太后七十圣寿庆典,在院中添建一座3层大戏台。嘉庆四年(1799年)将戏台拆除,扮戏楼改建为春禧殿后卷殿。寿安宫南北长107m,东西宽78m,总占地面积8400㎡,前后分为三进院落,东西各有跨院。正门寿安门为随墙琉璃门3座,当中门内设四扇木屏门照壁1座,上覆黄琉璃瓦顶。第一进院正殿为春禧殿,旧建筑何时被毁不详,现有建筑为1989年重建。此殿南向,面阔5间,黄琉璃瓦单檐歇山顶,明间开门,其余为槛窗。殿左右辟穿堂门,与第二进……[详细]