徐州市旅游景点介绍

江苏省 铜山区 沛县 云龙区 邳州市 丰县 贾汪区 鼓楼区 泉山区 新沂市 睢宁县 徐州市文物古迹 徐州市红色旅游 徐州市名人故居 徐州市博物馆 4A景区 徐州市十大景点 徐州市十大免费景点 全部 徐州市特产 徐州市美食 徐州市地名网 徐州市名人 [移动版]

181、拖龙山墓群

拖龙山墓群位于徐州市东南约9 公里的拖龙山上。面积约5000平方米,有墓葬近20余座,多为石坑竖穴墓道洞室墓或石坑竖穴墓。拖龙山呈东北- 西南走向, 长近4公里,最高海拔116. 2米, 中部东距南洞山楚王与王后墓约0.3公里。1998 年秋天, 拖龙山南端有墓葬被盗, 徐州博物馆于1998年11- 1999 年1 月对其中的五座墓葬进行了抢救性发掘。此次发掘的五座墓葬均位于拖龙山南端的山顶和山脊上, 墓上有封土, 封土周围多以块石砌墓垣, 一至三层不等。墓葬形制多为石坑竖穴洞室, 个别无洞室。其中M3位于西南端山顶,地势高, 规模居墓群之首, 应该是墓群中身份最高的。该墓封土高大明显,有内中外三层墓垣,其中外层墓垣的面积达900 平方米。洞室口用了十余块大型规整块石, 封堵严密。洞室位于竖……[详细]

182、东甸子北山墓地

东甸子北山墓地位于徐州市东郊狮子山乡东甸子北的无名山上,该山呈东北一西南走向,海拔707米,北距东洞山楚王墓25公里,西南距狮子山楚王墓45公里。由于发现不法分子在山顶部盗掘墓葬,1995年8月一1996年1月,徐州博物馆对无名山顶的3座汉墓进行抢救性清理发掘, M1位于东北山顶,M2西距M1为8.4 米,M 3 位于西南小山头的顶部,与M1相距约150 米。三座墓均为长方形石坑竖穴墓结构。M1、M3上均有封土,M2无封土, 是一未做完的墓圹。其中M1规模较大,为夫妻合葬墓,出土随葬品较多,有145件。M3的随葬品共残留73件。两墓随葬品的种类有陶器、铜器、铁器、玉石器、泥质品金器、银器、谷物、贝壳、木炭等。从墓0-土的“四铢半两”和“八珠半两“钱币”及陶器的基本组合看,这三座墓均为西汉早期……[详细]

183、南关大街修建碑

1999年在户部山民居维修中发现。清光绪十二年(1886)立。碑青石质,横式,长0.81 米,宽0.42 米,碑文27 行,满行18字,楷体,无书者。碑文记述了南关大街重修的情况,今收藏于徐州民俗博物馆。彭城路是徐州旧城的中轴线,早年此路段有5个街名,北为鼓楼街,往南名为中道街,中间一段叫南门大街,再向南叫南关上街,最南端叫东剪子股,又称土城门街,解放后合称彭城路,由徐州古称彭城得名。……[详细]

184、铜山县学堂碑记

青年路公园巷小学内保存古碑2方,一为《铜山县学堂碑记》,一为《会稽陶公建铜山学堂记》,两碑皆青石质,方首、方座,通高约2 米,宽0.8 米,碑文记载清光绪二十八年(1902年)诏书天下书院改学堂,铜山知县陶在铭立即响应,建立新学堂的情况。这是徐州最早建立新学堂的记载。光绪二十八年(1902年)光绪皇帝在维新运动中通令全国:书院一律改为学堂。各省均遵旨奉行。学堂作为新的教育模式彻底取代书院旧有的传统封建封闭适应科举式的教育模式。书院改变成学堂之后,最重要的是教学课程的改变。原有书院以研究与讲解理学为主要内容,有识之士感叹“书院专究制艺,不务实学,乃一无足称矣”。而学堂的课程广泛吸取西方学校的课程设置,中学西学并举。当时清政府对于学堂的课程设置规定:初等小学堂的课程:修身、读经讲经、中国文学、算……[详细]

186、户部山示禁碑

2001年9月初在崔家巷施工中,在其下院出土了一块立于清嘉庆十三年的“永远示禁”碑。青石质,方首抹角,素面碑座,通高1.7米,宽0.6米,碑文7行,满行32字。碑文内容曰:特授江南徐州府铜山县正堂加十级记录十五次朱为,出示谕禁事照得郡城古迹凡有关风水者俱不准居民擅行拆毁口口户部山旧有玉玲右节左丽金稚四门历经重修更应仍存旧制保护口口口口,诚恐附近居民人等不知例禁私自拆毁合行出示谕禁为口口口口口口口口,附近居民及乡保人等知悉嗣后倘有因盖私宅将该处古迹四门擅自拆毁者该乡保即赴县具禀以*拿究。各宜禀遵毋违特示。(附:口为原碑中字迹模糊者)“永远示禁”碑始设于清嘉庆十三年(公元1808年),为当时徐州府铜山县令朱为所立,距今已有近200年的历史,碑文是当年本县掌印官颁布的一则政府告谕。因原户部山四角旧……[详细]

187、黄茅冈摩崖题刻

黄茅冈摩崖题刻位于云龙山北峰西北角,刻在一面断崖上,碑框长3 米、高1米。“黄茅冈”三字原为明代哲学家王守仁所题,后字体由于年代久远,风雨剥蚀,漫漶不清。清乾隆帝到徐州阅河时重书。三字每字长0.8 米,宽0.5 米,字体正楷,端庄有力。黄茅岗原植被不多,乱石纵横,茅草丛生,被名为黄茅岗。因苏轼的一首《登云龙山》诗句,“醉中走上黄茅冈,满冈乱石如群羊。冈头醉倒石作床,仰看白云天茫茫。歌声落谷秋风长,路人举首东南望,拍手大笑使君狂。”而名声鹊起,众多吏僚、文人墨客纷纷登临黄茅岗,观其景,与苏诗步韵唱和,为徐州留下了一处名胜古迹。我国明代著名哲学家王守仁(字阳明)路过徐州,登临黄茅岗,有感于黄茅岗的景色,思怀旧人,题写了“黄茅岗”三字勒石。并作了《云龙山次乔宇韵》一诗,乔宇是当时的礼部尚书,曾作咏……[详细]

188、壮观碑

壮观碑立于云龙山第一节山顶的山石上。碑为长方形卧石,青石质,无首,山石为座,宽1.7 米,高0.8 米,刻“壮观”两个楷体大字,笔法俊逸,遒劲有力,旁有题跋,系徐州知州李根云于乾隆元年(1736)摹刻。落款云:“此太白自书也,旧在淳宁余。云龙山气象雄杰,河山苍薄,雅于是书。称因摹勒于此。乾隆元年正月上元日,梁南李根云谨识。”相传唐开元二十三年(735年),李白游览悬空寺后,在石崖上 书-写了“壮观”二字,后来天长日久,石刻风化,明朝的一位官员又照原样复制了一块碑,立于太白祠内。《山西通志》中记载说:“‘壮观’,唐李太白书,刻磁峡东崖上,笔力遒劲,人多摹拓。大明万历年版《兖州府志》也记载:李白大书“壮观”于金乡,字属行体,笔法俊逸,刚劲有力,不失壮观之意。”当然李白究竟先书于何处已无从考证。全……[详细]

189、铁刹山墓群

铁刹山墓葬群位于云龙区铜山路北,面积约1 万平方米。徐州博物馆先后于2005、2008、2009、2012年对该墓群进行清理发掘,先后发掘西汉墓葬70余座。墓葬分布集中,墓和墓之间也相距较近。墓葬形制丰富,几乎囊括了西汉时期中小型墓葬的各种类型,有石坑竖穴墓、石坑竖穴椁室墓、石坑竖穴洞室墓、石坑竖穴石椁墓。葬法各异,有单人葬、夫妻合葬、三人合葬、四人合葬、一次葬、二次葬等。时间跨度从西汉早期一直延续到王莽时期。墓主人身份地位复杂,上至贵族官吏下至贫民百姓皆有。除少数墓葬外,各墓葬出土的随葬品数量不等,少则一件,多则10余件,最多的40余件,总量在300余件。随葬品中多为陶器,另有铜器、铁器、玉器、骨器等。其中47号墓较为重要,该墓为石坑竖穴石椁墓,南北长3.16、东西宽2.36米。竖穴底部用……[详细]

190、户部山碑刻

户部山原名南山,天启四年(1624年)因户部分司署移至山上办公,又名户部山。户部山位于徐州老城南门外,原名南山,是徐州城外最近的制高点,是控制徐州城的要地。早在秦汉之交,西楚霸王项羽就在山上筑台演兵、秋风戏马。南北朝时期的刘裕北伐至彭城,登南山而北望中原,北魏太武帝拓跋焘南进时也曾据以窥彭城。历代文人墨客亦多登山怀古,吟诗作赋。明代徐州为运河漕运的重要枢纽,永乐十三年(1415年)户部在徐州设立专司漕运的分司。天启四年(1624年),黄河决口,主事张璇将户部分司迁至南山,后来南山渐有户部之名。明清两代,户部山上先后兴建过文昌祠、三义庙、东坡祠、刘牧祠、朱子祠、关帝庙、观音殿、聚奎书院、戏马台碑亭、耸翠山房等。这些建筑大多废圮,今仅存三义庙、聚奎书院、戏马台碑亭等碑刻。1986年改建为纪念项羽……[详细]

191、永宁里翟氏宅

永宁里翟家院坐北朝南,大门朝北,由东、西两院组成,东院由门道、东厢房组成,西院由主房、西厢房组成。除主房保存一般外,其余房屋改造严重,但院落总体格局尚在。户主翟家原为民国时期铜山县建设部门的官员。……[详细]

192、永宁里张氏宅

永宁里张氏宅坐北朝南,大门朝东,东西两进院,东院由门道、主房(北屋)组成,南为围墙,原有“福”字影壁,现已不存。西院由过道、主房、西厢房组成。主房明三暗五,南为院落和围墙。整座院落保存较好,主房部分被改造成红砖房,其余房屋保存较好,墙体完整。一进院门过道、隔扇花棂尚存。户主张姓原为民国时商人,现全部为民居。……[详细]

193、念佛堂

徐州“念佛堂”,又称奉亲庵、吕公堂。位于云龙山北土山东侧,始建于明代初年,原为供奉仙人吕洞宾的道观。清道光七年(1827年)重新修缮,变为佛寺。1933年居士慈修捐资增建西大殿和南配房,1934年向东续建了前院。1942年扩建山门,于门额嵌“念佛堂”石匾,门两侧嵌“佛日增辉”“0-常转”,门南墙壁镶嵌“南无阿弥陀佛”石刻题字,均为著名书法家张伯英的手迹。1996年因市政建设需要被拆除。2002年在原址重建。重新翻盖的“念佛堂”只有大殿和配殿,坐南向北,正殿为圆通宝殿。大殿两旁是近代高僧弘一法师的手迹:大悲山上开千眼,垂千手,超拔沉溺;婆娑界内行六度,运六通,化道凡情。圆通殿的左侧是“华藏世界”。毗庐遮那佛端坐于四十莲台之中上,每个莲花瓣上都立着一个栩栩如生的庄严佛。在大殿前方,左右两边分别是……[详细]

194、唐使院新修石幢

《使院新修石幢记》石幢,现立于徐州博物馆内唐碑亭中,石幢为八棱柱体,现残高1.64 米,每面宽20-22厘米,楷书3行,每行38字,字径5厘米,为唐代高瑀所撰,谭藩所书,元和十二年(817年)刻石立碑。另有宋皇祐六年(1054年)和清乾隆五十八年(1793年)增刻的跋语。碑文是赞誉唐代徐州刺史、武宁军节度使李愿的功德。石幢原立于唐代使院内,徐州知府府衙内,故名。为避风吹雨淋日晒之侵,清乾隆五十八年(1793年)徐州知府永龄刻亭形碑帽覆于其上,新中国成立后移至徐州博物馆内,建亭保护。该碑为徐州仅存的传世唐幢,1982年公布为市级文物保护单位。此碑记叙唐代元和年间,徐州刺史、武宁节度使李愿的政绩,唐代朝廷常在边境要塞和内地要镇设立节度使。节度使事宗霞军民两政的地方长官,掌握实权。李愿时唐代著名大……[详细]

195、八音石

八音石存放在徐州博物馆展楼北厅,为一块形制奇异的灵璧石,称为“八音石”,石阔2.05米、高1.5米、重1吨余。八音石从明代始一直存放在徐州文庙大成殿后供人观瞻,为了更好的加以保护,1978年移至徐州博物馆乾隆行宫前。据传北宋末年,宋徽宗赵佶(1082-1135年)穷奢极欲,好大喜功,欲在汴京的皇宫内建一座万寿山,派人前往江南搜集强征奇异花石,由淮河经泗水、汴水运往东京汴梁,水运时每十船为一纲,史称“花石纲”。后南方爆发方腊起义,宋徽宗宣布废止花石纲,许多太湖石,灵璧石被遗留各地,这块八音石便是当时被遗留于徐州的。该八音石为著名的灵璧石,外形玲珑剔透,皴皱自然,集露、透、瘦为一体,敲击石头的不同部位可发出不同的音响,故称之为“八音石”。古代的八音不是指音乐的八声音阶,而是指金、石、丝、竹、匏、……[详细]

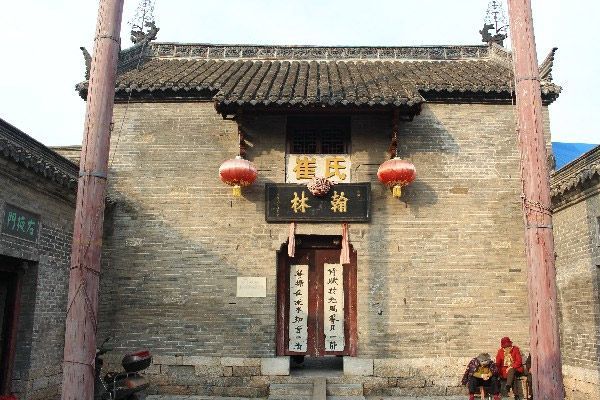

196、回龙窝林氏宅

回龙窝林氏宅位于云龙区回龙窝街区内,坐北朝南,共有两进院落,在一进院有东、西两个偏院,与前面门楼形成一个闭合的小天井。林家院由主房、左右厢房、过道房、门房等组成,共有8座22间;一进院西偏院为会客厅。二进院过道房的过道原有四扇屏风,现已不存,过道房东屋为账房,西屋为库房。林家院虽然经过局部改造,但格局、形制、房屋结构基本未动,现场仍能体现原貌。该建筑始建于乾隆五十二年(1787年)。林家祖上原为丝绸首批商人。据林宅主人林毓琪回忆说,祖父林天普,还曾在道平路西头开玉城瓷器店,远近闻名。后来发生一场大火之后生意萧条。父亲林锡德开粮站,那是家境殷实,有一段好光景。他说林家大院原是回龙窝保存最好的清代建筑。……[详细]

197、望湖亭

望湖亭位于云龙山西麓白鹿洞上面。云龙湖原名石狗湖,位于云龙山西,因云龙山而易今名,湖面开阔,景色秀美,站在云龙山上欣赏云龙湖,更有一番别样的的美景。清顺治十四年(1657)户部分司丁裕修建望湖亭,康熙年间徐州知州姜焯重建。在望湖亭的北侧有一块长1米,宽0.6米的摩崖石刻,石刻刻在一处天然断崖上,记述了望湖亭新建成后在亭内观湖的情景。被称为“新成石刻”。顺治十七年(1660年)户部分司徐渭弟又筹资因亭建廊,与亭相通,可依栏临眺。原廊左右开窗,风雨时可以关闭,此廊可有而不可无,故名可廊。现望湖亭和可廊均已圮无存,仅存可廊修建碑。碑圆首、方座,通高2.18 米,宽0.98 米,厚0.22 米,雕云鹤纹,青石质。碑文25 行,满行32字,行楷,无书者。记述“可廊”建造及取名经过,并刻有当时各守官姓名……[详细]

198、戴季陶摩崖题刻

戴季陶摩崖题刻位于云龙山北麓西南方。为戴季陶1930年9月书,石刻在一块高约3米的摩崖上。被称为“戴碑”。戴季陶原名戴传贤,曾为国民政府立法院院长,蒋介石的好友。于民国十九年(1930年)九月登云龙山。在游览兴化寺时,随行人员中有人建议他为云龙山留字,此时正直“九?一八”事变,因感于时事,便写下了 “造林兴学富国强兵,发扬文化保障汉京”16个字,后摹刻于云龙山第一节山西麓的石壁之上。……[详细]

200、云龙山碉堡群

云龙山碉堡群位于云龙区云龙山北坡,建于民国时期(1948年),是控制徐州城的重要制高点。沿登山要津有碉堡11座,钢筋混凝土结构,云龙山碉堡有圆形,也有的是矩形,并带有长的通道,像矩形或矩中带尖的“把儿”,半地下式,地面高约1米,有的在碉堡的顶部北、东、南三面,还各有一个垛口,内高2米余,枪眼十余个,射孔面向山下的北、西方向。碉堡的入口都设在向山的方向,每座碉堡面积约9平方米。随着云龙山建设和改造的需要,部分碉堡陆续被迁移或拆除,现存的大多保存完好。云龙山碉堡群依山形而建。云龙山北端毗连市区,作为市区的制高点,云龙山第一节山的东坡、北坡都曾建有碉堡,现存的北坡碉堡群被乱石和树木掩映。在解放前全城都少有楼房的情况下,从这里的碉堡,可以很隐蔽地俯视全城。军事重镇徐州素有“兵家必争”之说。从辛亥革命……[详细]