张掖市旅游景点介绍

甘肃省 肃南裕固族自治县 甘州区 民乐县 山丹县 临泽县 高台县 张掖市文物古迹 张掖市红色旅游 张掖市博物馆 4A景区 张掖市十大景点 全部 张掖市特产 张掖市美食 张掖市地名网 张掖市名人 [移动版]

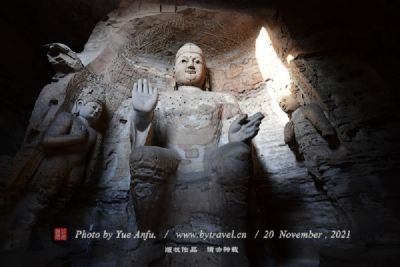

21、文殊山石窟

文殊山石窟位于张掖市肃南裕固族自治县祁丰镇祁文乡文殊村的文殊山上,现存窟龛百余个,开凿于文殊山前山和后山的崖壁上。现存早期中心柱窟8个、禅窟1个,窟前寺院遗址28处。现存有壁画、塑像较为重要的有前山千佛洞、万佛洞和后山古佛洞、干佛洞等,均为平面近方形的中心柱窟,穹隆顶。另有在窟内开凿小禅室的禅窟。中心柱分三层,下层为方形坛基,上面两层每面均凿圆拱形龛,龛内塑佛像,龛外塑二胁侍菩萨。洞窟四壁及顶部彩绘壁画,题材有千佛、说法图、七佛、伎乐天、供养人像。万佛洞有西夏时重绘的大型《弥勒经变》画及佛本生故事画,是西夏佛教绘画艺术的代表作。地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡开放时间:旺季(4月1号-10月31号)8:00-18:00;淡季(11月1号-次年3月31号)8:00-17:30门票:……[详细]

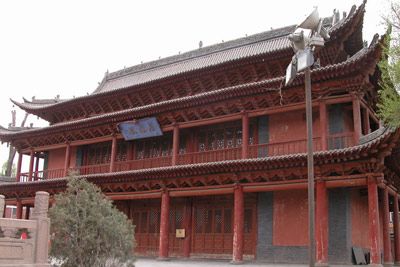

22、张掖万寿寺

万寿寺位于张掖市甘州区县府街路西。又名木塔寺。创建于北周,隋开皇二年(582)重建,后经唐贞观十三年(639)、明永乐元年(1403)、清康熙二十六年(1687)数次重修,清末毁于大风。坐西向东,现仅存建于中轴线上的木塔和藏经楼。现存木塔重修于民国十五年(1926),属八角九层楼阁式,高32.8米。底层每边宽15.1米,塔下有高1.5米、边长20.3米的正方形台基。塔一至七层砖砌,外檐木构,八、九两层全为木构。塔面阔和高度自下而上逐层缩小,各层辟门窗或设假门窗,门上砖雕仿木结构斗拱,门边镌刻楹联,一层东门横额“登极乐天”,西门横额“入三摩地”,檐下雕刻十二生肖图。木塔造型优美,结构精巧,内设楼梯,可供登高远眺。塔后为藏经楼,现存藏经楼建于清末,平面呈方形,面阔五间27.4米,进深三间,二层重……[详细]

23、韩庄墓群

韩庄墓群位于民乐县三堡乡韩庄村北200米。面积约30万平方米。可见封土堆17座。1978年发掘清理券顶单室砖墓3座,墓道向东,出土陶罐、铜壶、金饰、莲枝灯残片及铁镜等。墓葬保存较好,对甘肃汉-古和河西汉代史研究有重要价值。 ……[详细]

24、山羊堡滩墓群

山羊堡滩墓群位于山丹县东乐乡西屯村南1公里。面积约750万平方米。可见封土堆200余座,排列不规则,底径1--20、高1--6米。地表散布有灰陶罐和子母砖等。墓葬保存较好,对甘肃汉-古和河西汉代史的研究有重要价值。 ……[详细]

25、上深沟堡墓群

上深沟堡墓群 位于肃南县明海乡南沟村西5公里。是一处汉墓群。面积约2万平方米。俗称“东五个疙瘩”。可见圆丘形封土5座,高1--3米,底径5--10米。地表散见大量子母砖、画像砖碎块。采集有陶壶、罐、灶和五铢钱等。墓葬保存较好,对甘肃汉-古和河西汉代史的研究有重要价值。……[详细]

26、双墩滩墓群

双墩滩墓群位于张掖市小河乡东五村北1公里。是一处汉晋墓群。面积约30万平方米。地表现存圆丘形或覆斗式封土堆12座。曾暴露有砖室墓2座,采集有釉陶耳杯、灰陶罐以及狩猎画像砖等。地表散见灰陶片及砖块。墓葬保存较好,对我省汉-古和河西汉代史的研究有重要价值。……[详细]

27、王什寨墓群

王什寨墓群位于民乐县新天乡大王庄村西北1公里。面积约40万平方米。南北向分布圆丘形封土堆50余座,高0.5--5米。断崖上暴露有穹窿顶砖室墓。地表散见子母砖。墓群东有砖窑址,残砖与墓砖相似。墓葬保存较好,对甘肃汉-古和河西汉代史研究有重要价值。……[详细]

28、西柳沟墓群

西柳沟墓群 位于临泽县新华乡黄家西庄西2000米。面积约4000平方米。俗称“清家坟园”。地表现存封土堆21座,呈梯形排列,底径2--5米,高1.2--1.6米。地表散布大量碎砖及瓦片。墓葬保存较好,对甘肃汉-古和河西汉代史研究有重要价值。……[详细]

29、永固城墓群

永固城墓群位于民乐县永固乡永固城村西100米。面积约25万平方米。俗称“大疙瘩”。现存封土堆11座,其中1座土坯垒砌,其余黄土堆筑,残高5--10米,底径20--50米。周围散布绳纹灰陶片及残砖破瓦。墓葬保存较好,对甘肃汉-古和河西汉代史的研究有重要价值。……[详细]

30、砖包墩墓群

砖包墩墓群 位于民乐县李寨乡菊花地村北5.8公里。面积约20万平方米。分布于大都麻河下游两岸,可见南北向排列的圆丘形封土堆180余座,底径2--5米,高0.2--1.5米。在断崖上暴露有砖室墓,曾出土绳纹红陶罐及铜镜等。地表散见大量子母砖。墓葬保存较好,对甘肃汉-古和研究河西汉代史有重要价值。……[详细]

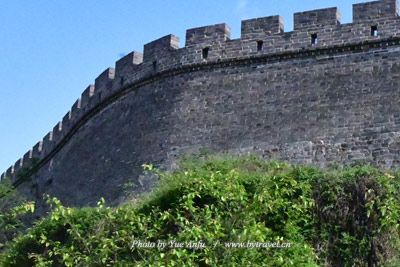

31、羊蹄沟城址

羊蹄沟城址位于高台县红崖子乡赵家疙瘩村东南200米。俗名“羊蹄鼓城”。城平面呈“回”字形,外城南北长206米,东西宽160米,面积2960平方米。北墙正中辟门,门外有半圆形瓮城。中央为内城,南北长76米,东西宽68米,面积5168平方米。北墙正中辟门,门外筑方形瓮城,城门向西。城墙黄土夯筑,毁坏严重,现存基宽5米、残高0.5--8.5米,夯层厚约0.12米。地表散见灰陶片及瓷片。城址保存较差,但对研究河西古城建筑史有重要价值。……[详细]

32、红沙渠遗址

红沙渠遗址位于临泽县黑河右岸北山坡下,依坡势而筑。是一处水利遗址。东南起于板桥乡古城村,经板桥村、西湾大坡、东方红村(濠洼村),西北止于平川乡一工城村。全长17公里,现残存9.5公里,保存较好的有西湾大坡段、东方红段、五里墩段。渠口宽12米,底宽4米,深1--1.5米,渠底1米深处有淤泥沉积。遗址保存较好,对研究河西地区水利史和农业经济状况有重要价值。 ……[详细]

33、南城子遗址

南城子遗址位于肃南县大泉沟乡南城子村西北200米。城平面略呈正方形,南北长173米,东西宽170米。面积29410平方米。城墙夯土版筑,基宽6米,残高10.2米,夯层厚约0.2米。北墙开门,门外筑瓮城。瓮城东西长19.5米,南北宽18.5米,东向开门。城四角筑四棱台体角墩,突出墙外8--10米。距离东北角墩14.7米处建有高13米、边长23米的正四棱台体夯土台。城外有口宽8.5米、深1--3米的护城河环绕。地表散见黑釉、青花瓷片及残砖、瓦等。城址保存较好,对研究城建史和技术有重要价值。……[详细]

34、壕北滩遗址及墓群

壕北滩遗址及墓群位于山丹县城关镇东南3.6公里。属四坝文化。面积约20万平方米,文化层厚0.3--0.8米,暴露有灰坑和窑址。采集有夹砂红陶片,器表多素面,部分饰刻划纹、绳纹,彩陶纹样有黑红、紫彩平行纹、折线纹、网格纹,连弧纹等,可辨器形有罐、壶和单耳杯等。遗址保存较好,对研究四坝文化的内涵和河西早期青铜文化的发展有重要价值。……[详细]

35、西武当瓷窑址

西武当瓷窑址位于甘肃省张掖市甘州区龙渠乡龙首村南约9千米处。地理坐标为北纬38°44′00.7″,东经100°11′55.3″,海拔2250米。测点位于标志碑前1米处,测点地形为平地。西武当瓷窑址地处祁连山脉北麓浅山残丘地带,周围沟壑连绵,地势高低不平,植被稀疏。西武当瓷窑址是西夏时期一座瓷窑作坊遗址。始建于西夏,沿用至清代。窑场规模较大,南北长2万米,东西宽1000米,总面积2000万平方米。窑址主要分布在一条小山岭西侧,自南向北排列,较大窑址共14座,窑室大小不一,长4.5—6米,深1—2米,宽3.1—4米,现皆已坍塌。窑壁火红色,内外散布有瓷器残片。山坡和山谷底分布多处各类瓷器残片和炉渣、炉灰堆积物,厚度1—10米不等。残留碎瓷片釉色多样,有黑釉、灰白釉、酱色釉、褐釉、青花等,以黑釉居……[详细]

36、福音堂医院旧址

福音堂医院旧址位于张掖市甘州区北水桥街。1937年,为营救八路军战士,八路军驻甘办事处指示高金诚在此开设福音堂医院,先后营救八路军将士200余人。高金诚(1886--1938),字固亭,河南襄城人,1917年以后行医西北,在张掖、酒泉等地创设“福音堂医院”,1932年投身革命,1938年牺牲。院址今存,南北长69米,东西宽28米。院北有砖木结构二层楼1座,面阔十间38.45米,进深6.6米,高6.4米。保存完好。……[详细]

37、榆木山岩画

榆木山岩画位于肃南县韭菜沟乡东北9公里榆木山内。凿刻于黑石头沟和寡妇房山崖的青石壁上。两处相距500米,共23组,内容为射猎等生活场景和牛、羊、狗、鹿、豹等动物形象,多为单线系凿刻而成,亦有轮廓后再在中间平涂研磨而成的。另有个别奇特的原始文字。主要采用线刻法和剔地法,构图粗犷,手法简洁明快。保存较好,对研究河西民族文化有重要价值。……[详细]

38、东古城城楼

东古城城楼 位于张掖甘州区碱滩乡东古城村。古城建于明代,是故张掖城的见证。城垣与其他建筑已毁。门楼为木结构,单檐歇山顶,檐下施斗拱,门楼下是东西向门道,砖砌拱券形顶,门道宽7.8米,进深12.6米。城门西侧残存夯土版筑的城墙,墙基宽12米,夯层厚0.12米。……[详细]

39、红山魁星楼

红山魁星楼位于高台县罗城乡红山村村委会院内。它是明永乐十二年(1414)建造在沙湾堡城东南角角墩上的建筑物。角墩边长16.5米,高7.5米。角墩正中筑魁星楼,楼体通高9.8米,土木结构,六角明柱、六角暗柱撑起楼体。第一层高3.4米,草皮轧砌填充明暗柱间,黄泥裹墙,白灰罩面,六角暗柱构成六角形神龛,有木制门框;第二层高2.8米,六角暗柱间嵌板成扶栏,高0.84米。中央供魁星(已毁),藻井顶部嵌木板画太极图。第三层高1.8米,攒尖顶高1.8米,六角飞檐木雕龙形,向外飞出1.9米,六角飞檐相等。攒尖顶六棱形挂青灰色筒瓦,顶部伸出细木。魁星楼地处古驿道丝绸之路交叉路口,其工艺水平和建造风格为研究河西古代史提供了实物见证。……[详细]