山西省全国重点文物保护单位介绍

忻州市 晋城市 运城市 临汾市 晋中市 吕梁市 太原市 长治市 大同市 朔州市 阳泉市 山西省文物古迹 山西省红色旅游 山西省名人故居 山西省博物馆 山西省十大祠堂 山西省十大古村 5A级景区 4A景区 山西省十大景点 山西省十大免费景点 全部 山西省特产 山西省美食 山西省地名网 山西省名人 [移动版]

81、代县阿育王塔

阿育王塔阿育王塔(第五批国保)时代:元地址:代县县人民政府院内原为圆果寺中建筑,又称圆果寺塔,寺已毁,塔独存。阿育王塔为圆锥形,通高40米。台基平面为长方形,南北长50米,东西宽30米,高1.5米。塔建于台基中央。塔座平面圆形,砖砌,周长60米,作仰覆莲瓣及重涩混肚与方涩的须弥座式,四周刻有花饰、莲瓣和陀罗尼经。塔身为上肩略宽的圆形覆钵式,刹身为砖作相轮11层,刹顶为宝盖,中连极顶宝珠。清康熙二十年(1681年)地震毁坏塔刹九尺余,二十三年(1694年)补修。是我国藏式塔中的佳作。……[详细]

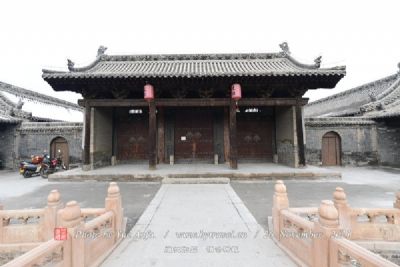

82、静升文庙

静升文庙为省级重点文物保护单位,位于王家大院风景区内。始建于元惠宗至元二年(公元1336年),已有近700多年的历史,是一座具有鲜明特色,堪与州县文庙相媲美的乡村文庙。静升文庙规模虽小,面积仅3500平方米,却有棂星门、泮池、状元桥、大成门、大成殿,尊经阁等一系列的建筑,并配有被称为“天下第一壁”的双面镂空石雕“鲤鱼跃龙门”午壁,体现了极高的历史价值、科学价值和艺术价值。该庙兴建于元惠宗至元二年(1336年),至顺三年(1332年)开工,历时四年到至元二年(1336年)落成,经明清及民国年间多次维修,现存为元明建筑。庙址坐北朝南,两进院落布局,中轴线上现存戟门、大成殿,两厢建奎星楼、配殿,占地面积2237平方米。庙前照壁,元代修建。大成殿建于高0.95米砖砌台基上,面宽三间,进深五椽,六檩前……[详细]

83、大同九龙壁

大同九龙壁大同九龙壁(第五批国保)时代:明地址:大同市内东街南侧据《大同府志》记载,创建于明洪武二十五年(公元1392年)是明太祖朱元璋第十三子朱桂代王府前单面五彩琉璃照壁。。九龙壁坐南朝北。长45.50米,高8米,厚2.02米。全部使用黄、绿、兰、紫、黑、白等色琉璃构件拼砌而成。壁体由三部分组成:底部为须弥座,中部为壁身,上部为壁顶。须弥座的束腰镶有两层琉璃神兽:第一层是麒麟、狮子、猛虎、梅鹿、飞马等;第二层是行龙,姿态各异,栩栩如生。须弥座上平托九龙琉璃壁身,稳重雄健。壁身之上有仿木结构的琉璃斗栱六十二组,承托琉璃瓦顶。壁顶为单檐五脊,正脊为高浮雕的多层花瓣、花朵以及行龙等,壁顶脊兽俱全,两侧是雕刻手法细腻的龙吻。整个壁身下部兰绿色海水汹涌波涛、上部以兰、黄两色的流云为衬底,九条巨龙之间……[详细]

84、浑源文庙

浑源文庙浑源文庙(第四批省保)时代:明地址:浑源县城内西大街浑源文庙位于浑源县城内永安西街北侧。坐北向南,南北长140米,东西宽80米,占地面积15586平方米。据清乾隆版《州志》记载,文庙始建于辽,历代均有增葺,现存建筑为明清遗构。浑源文庙沿中轴线自南至北依次是大成坊、泮池泮桥、戟门、大成殿、明伦堂、敬一亭、尊经阁、崇圣祠,两侧有东西廊庑等。大成殿面宽五间,进深三间,单檐庑殿顶,檐下施三踩单昂斗栱,前后檐均施平身科两攒,角科有鸳鸯交手栱。为扩大殿内空间,采用了减柱造和移柱造,梁架为六架梁对单步梁。浑源文庙格局完整,规模宏大,大成殿保留有金元时期的构造特征,具有较高的价值。2013年5月,浑源文庙被公布为第七批全国重点文物保护单位。……[详细]

85、大同关帝庙

大同关帝庙为明代以前神祠建筑,俗称大庙。坐落在大同市内鼓楼东街。清《大同府志》记有明景泰、嘉靖、隆庆、万历年间修缮碑记。清康熙、乾隆时均有增建和修葺。从建筑手法和特色看,当为元代遗物,是大同唯一的一处元代建筑。关帝庙的主要建筑沿中轴线排列有致,渐次有山门、过殿、东西廊房、主殿(现已部分改建)。原先在正门之上挂有万字边大牌匾一块,-:“大义参天”。门前树有雄伟壮观的木构牌坊。牌坊前又分别竖立着高耸入云的旗杆一对及两尊威武凶猛的铁狮子。山门对面曾筑有镌刻精美的拱形戏台一座,画栋雕梁,宽阔高大,颇为壮观。今存关帝庙主殿面阔三间、进深三间,单檐歇山顶,上覆琉璃瓦。殿前置面阔三间、进深两间的抱厦,为清代所增建。大殿没有台基,由平地立柱砌墙。殿内后端置内柱两根,柱间各置雕刻精细的木质神龛一个,结构均为重……[详细]

86、曹家大院

曹家大院坐落在素有“金太谷”之称的北洗村,是晋商巨富曹氏家族的一座宅院,建筑风格独特,是我国北方近代民居建筑的珍品之一。同时院内珍藏着许多文物,被辟为三多堂博物馆。过去有一句佳话:“山西人善于经商,山西人长于理财”。确实,在明清时期,以“祁太平”为首的晋商就是中国一大商帮,曹氏家族又是太谷县的首富。从远处看,这座宅院呈“寿”字型,外观雄伟高大,形似城堡,在周围低矮民居建筑中格外醒目。这座“寿”字院是曹氏家族中一个分支的脘堂,习惯上根据多福、多寿、多子而称为“三多堂”。大院分南北两部分,东西并排着三个穿堂大院,上面连接着三座三层高楼,内套15个小院,现存房舍270多间。整座院落,院中有院,院院相连,布局严谨,其间有精湛的雕工绘画艺术,非常精美。三多堂不仅以其雄伟壮观的建筑名闻遐迩,而且有无数珍……[详细]

87、黎城城隍庙

黎城城隍庙座落在县城河下街,坐北向南。该庙始建于宋天圣三年(1025年)。城隍庙将门作楼,系三层重檐,故俗称三节楼。现存建筑主要有门楼和正殿。门楼面阔三间,进深二间,属明代风格。台基呈长方形,长18米,宽12米台高2.35米。门楼正中横挂一匾,“群峰环翠”。屋顶形制为三层重檐歇山顶。正脊、吻兽、垂兽、戗脊兽、套兽,均为黄绿相间琉璃造。山花出际施博风板,悬鱼作卷云如意式斗拱均为五铺作双下昂。用材粗壮宏大,巍然壮观,为黎城古建筑之冠。正殿面阔五间、进深五间,六椽伏前后接乳,通檐用五柱,基本上为现代风格,台基边长18米,呈正方形,台高1.37米。殿内一排前金枝,屋顶形制为悬山顶,正脊、吻兽均为黄绿相间琉璃造,斗拱均为五铺作双下昂,威严肃穆。2013年5月,黎城城隍庙被公布为第七批全国重点文物保护单……[详细]

88、沁县大云禅院

大云禅院在沁县城西13千米的郭村镇郭村村中。四周民舍毗邻,林木掩映。据碑碣与沁州志记载,始建于北魏太和年间(477-499年),北宋重建寺院,金大定十二年(1180年)重修时买到空名院额一道,题名大云禅院。金崇庆元年(1212年)正式敕用。元明清时期屡有修葺。寺院坐北向南,共有两进院落,中轴线上依次有山门、前殿、后殿,两侧有朵殿、配殿、廊房等建筑。现仅存前殿、后殿等主体建筑。前殿,亦称中殿,面阔三间,进深两间,四架椽屋,单檐悬山顶。梁架简洁,斗拱精致,菱形格扇,拦额雀替,雕刻华丽,为清代重修时的风格。后殿为寺院中现存的一座主要建筑,广深三间,高台筑殿,平面形制为正方形,六架椽屋,单檐悬山顶。柱础石质,上雕覆莲瓣,花瓣清晰,刻制精细。檐柱的侧角升起显著,殿内四根金柱柱头卷刹缓和。柱头斗拱为五铺……[详细]

89、九天圣母庙

看 点: 庙内现存宋、元、明、清及民国年间重修碑20余通,大多竖立于拜亭之内。值得引起重视的是:宋、元、明、清四朝建筑集于一庙,国内现存的古代建筑中为数不多,实属珍贵。 介 绍: 九天圣母庙在平顺县城西10公里处的北社乡东河村西的土丘上,创建于隋代,北宋初重建圣母殿,此后经过多次修缮。 九天圣母庙座北向南,为一进院。南北较短,东西较宽。前有山门戏楼,中为献亭,北为圣母殿。两则配以耳殿。东西院现存李靖王殿、三宫殿、阎君殿、十帅殿、关公殿、子孙殿及梳妆楼等建筑。殿宇错落有致,殿顶形制各异。庙南、北、西三面悬壁劈立,沟壑纵横,东面与场院相连。 山门戏楼之前为一条形平台,台下为青石拱券的三孔石窑,南向排列,67级青石踏跺呈45°斜面垒砌而上,可直达山门。山门门洞为青砖拱券而成,门上出抱厦形悬……[详细]

90、于成龙故居

于成龙故居及墓地时代:清地址:吕梁市方山县北武当镇来堡村(故居)吕梁市方山县峪口镇横泉村(墓地)于成龙,生于明万历十四年(1586),清代山西永宁州人,顺治十八年出仕,历任知县、知州、知府、道员、按察使、巡抚和总督等地方官,所到之处,皆有政声。死后追赠太子太保,谥“清端”,被康熙赞誉为“天下第一廉吏”。于成龙故居即为其幼年至44岁考取贡生之前在此居住,现存三座宅院。始建年代不详,现由其后人居住。第一座宅院,清代建筑,坐北朝南,原为四合院,现被后人分为三个院落。现存正房与大门,正房是由方砖垒砌的拱券窑洞,共10孔,其中西侧7孔为原建筑,东侧3孔是后人新修。第二座宅院,清代建筑,坐北朝南,为四合院。现有正房、东西厢房、西厦房。正房为砖垒砌的拱券窑洞,共4孔,平顶;东西厢房为单坡硬山顶;西厦房在西……[详细]

91、阎锡山故居(阎家大院)

阎锡山旧居(第二批省保)时代:民国地址:定襄县河边镇阎锡山执政山西近四十年,曾一度出任国民政府行政院长。其宅第始建于1913年,停工于1937年,在此期间,先后建成了都督府、得一楼、上将军府、二老太爷府、穿心院、新南院、东、西花园及子明慈幼院等大小共二十七个院落,近千间房屋,总占地面积三万三千多平方米。阎锡山旧居的整个建筑是围绕阎氏老宅逐步扩展而成。由于地形特殊,高低不一,每个院落尽管各按地势相对独立而建,但彼此之间又相互连通形成了院套院,宅连宅,参差错落,鳞次栉比,曲径通幽,变幻谲奇的特征。其规模最大的东花园,坐东朝西,一进三院,斗栱飞檐,雕梁画栋,须弥石座,气势森严,是典型的晚清宫殿式建筑。而别具特色的中西合壁建筑都督府,则是东西一进二院,其房屋均为砖木结构硬山卷棚顶,却配以砖拱门券,罗……[详细]

92、崇善寺大悲殿

崇善寺大悲殿时代:明至清地址:山西省太原市迎泽区崇善寺大悲殿位于太原市迎泽区崇善寺街9号,原为隋炀帝行宫,唐初称白马寺,后改称延寿寺、宗善寺,后来又叫新寺,明代时,更名崇善寺。明洪武十四年(1381年),朱元璋第三子朱棡为纪念其母,在原寺基础上进行了扩建。清同治三年(1864年),崇善寺被火焚毁,仅存主体建筑大悲殿。大悲殿是中国现存较完整的明初官式木构建筑。大悲殿面宽七间,进深四间,重檐歇山顶,黄绿琉璃瓦剪边,通高近20米。前檐明、次间设四抹方格隔扇门,梢、尽间设隔扇窗。后檐明间设板门,可前后通行。檐柱侧脚明显。斗栱布局疏朗,上檐斗栱七踩单翘重昂,下檐斗栱五踩重昂,除下檐尽间无平身科外,其他逐间两攒。殿内柱网布列规整,仍袭旧制。殿内设井口天花,施沥粉彩画,上部梁架全部用草栿做法。大殿现存建筑……[详细]

93、高都景德寺

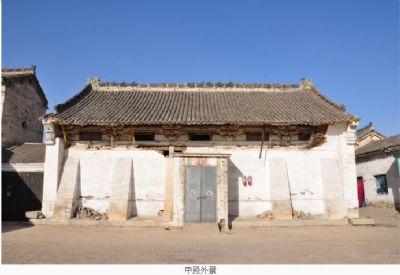

泽州县高都镇高都村的景德寺,曾与碧落寺、显庆寺、松林寺并称“古泽州四大名寺”。据史料记载,景德寺创建于唐代,但在上世纪五十年代,这座闻名于高都镇方圆百里的古寺,被用作国库储存了粮食。当时人们用砖瓦覆盖白漆刷其表面,让本来宏伟的建筑变成了一座座呆板的、四四方方的“白盒子”。半个世纪过去了,随着第三次文物普查活动的展开,隐藏在“白盒子”内的千年古刹才撩开了神秘面纱。在上世纪“文革”期间,景德寺所有裸露在外面的石刻石雕,都被人用斧头砍去,所以现在屋檐角上的石雕变得残缺不全。不过,景德寺被当做粮站使用后,整个外观被砖瓦和木板包围后,幸运地躲过了那个特殊的年代。这么多年过去了,一些木板脱落后,可以清晰地看到,景德寺内三个大殿的檐柱和柱头没有被雨水腐蚀或风化,檐柱、斗拱及殿内梁架因被封堵均完整地保留了下……[详细]

94、忻口战役遗址

看点:1937年,日军大举侵华,在“停止内战,一致对外”的思想指导下,国共两党建立了统一战线。1937年10月,为抵抗沿北同蒲南下的日军,国共两党浴血奋战,23天内共歼灭敌人两万余人,取得了抗击日军的一次巨大胜利。位于忻州以北25公里处,是忻州的北门户,早在汉代,这里就是重要的军事防守基地。忻口战役遗址位于忻州以北25公里处,是忻州的北门户,早在汉代,这里就是重要的军事防守基地。忻口战役是中-队抵抗日本侵略军进犯的一次最激烈的战役。1937年10月初,日本华北方面军坂垣师团约三万余人,由北至南直取太原。在“停止内战,一致对外”的思想指导下,国共两党建立了统一战线。为抵抗沿北同蒲南下的日军,国共两党浴血奋战,23天内共歼灭敌人两万余人,取得了抗击日军的一次巨大胜利。这次战役狠狠打击了日军的嚣张……[详细]

晋察冀军区司令部旧址时代:1937年地址:五台县五台山金岗库晋察冀军区司令部旧址纪念馆位于山西省五台县金岗库村,成立于2003年11月7日,是在军区司令部旧址的基础上修建的。旧址院落坐西向东,紧靠山根,位置险要。整个建筑分里外两院,大小相仿。纪念馆现有陈列室二十一间,展厅四个。具有北方明清时期建筑风格。布展内容由三大部分组成:《铁血长城》晋察冀军区司令部抗战史迹展。以抗日战争的发生和发展为主线,展出图片142幅,生动再现了晋察冀根据地军民舍身忘死,不屈斗争的民族精神和英雄气概。《千秋风流一元戎》聂帅生平展。共展出图片90幅,实物14件,详尽地阐述了聂帅光辉的一生。1937年10月下旬,八路军总部离开五台山区开赴太行山。11月,在五台县石咀镇召开晋察冀军区成立大会。1938年2月,军区司令部移……[详细]

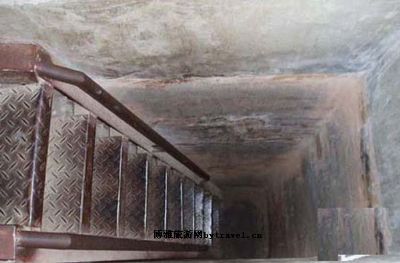

96、西河头地道战遗址

西河头地道战遗址西河头地道战遗址(第六批国保)时代:1942—1947年地址:定襄县城西2公里处西河头村内西河头地道战遗址位于定襄县城西2公里处,是全国保存最完整的两大地道战遗址之一。地道开挖于民国31(1942)年,到36年(1947)秋,挖成自东向西的三条主道总长为5公里,是有3条干线、52条支道组成的纵横交错的地道网。地道分为三层,二层设有指挥所、休息室、储藏室;三层有机要室、武器库、会议室。此外,地道内还有翻口22个,卡口8个,陷阱和迷魂阵各12个,作战枪眼22个,出击口10个,出入口11个,连通水井3眼,地堡15座,高房工事1处。地道具有防水、防毒、防烟、射击等多种功能。地道筑成后武工对和地方民兵与敌人展开灵活的地道战,多次击退国民党阎匪军及地方武装的进攻,为人民解放战争的胜利做出……[详细]

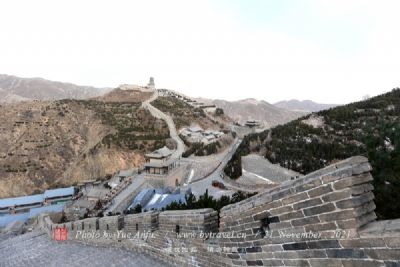

97、长城雁门关段

(含白草口长城)长城雁门关段(含白草口长城)(第五批国保)时代:明地址:代县城北20公里白草口雁门关村南200米又名西陉关,是明代长城的重要关隘之一。与宁武关、偏头关合称内三关。据清乾隆《宁武府志》载,旧关在雁门山上,明洪武七年(1374年)移至今址。明万历二十五年(1579年)、清同治六年(1867年)重修,现存雁门关为明代所筑。雁门关关城,周长1公里余,由关城、瓮城、围城三大部分组成。墙高10米,石座砖身,内为夯土,开门三重,即东门、西门、小北门。东门即天险门,石座砖券,额匾书刻“天险”二字,门上有楼,为雁楼。面阔五间,进深四间,重檐歇山顶。墙垣设垛口,门洞内原有板门一道,青石板铺路。雁门楼是驻守官兵巡察、了望、休息的场所。西门即地利门,石座砖身,额匾书刻“地利”二字,门楼为杨六郎祠,已……[详细]

98、沁县普照寺大殿

长治普照寺山西省重点文物保护单位。在沁县城西8公里的郭村镇开村村东。寺院依山傍水,林木掩阴,视野广阔,景色优美。据清雍正年间《杭州志》载,寺院始建于北魏太和十二年(488),唐元和年间(806-820)大修,金大定年间(1161-1189)重修,明万历年间(1573-1620)、清顺治(1644-1661)、雍正年间(1723-1735)屡有增建与修葺。寺坐北向南,原为西进院落。中轴线上原有天王殿(南殿)、大佛殿(中殿)、观音殿(后殿),两侧配殿、厢房、节义堂等建筑。并有方形千佛碑一通、大石佛像等石刻造像多尊。是上党地区以建筑宏伟而著称的佛教寺院之一。抗日战争初期,日本侵略军将南殿、后殿及其附属建筑炸毁,现仅存大佛殿(中殿)及部分石刻造像。大佛殿建于高台之上,广深三间,六架椽屋,单檐歇山顶。……[详细]

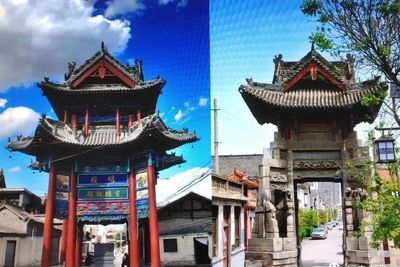

99、石四牌坊和木四牌坊

四牌坊(包括石牌坊、木牌坊)四牌坊(包括石牌坊、木牌坊)(第七批国保)时代:明地址:翼城县旧城南十字街心创建年代不详,石牌坊为四柱三楼青石结构,单檐十字歇山顶。明万历三十九年(1611年)、清乾隆、民国年间屡有修葺。平面方形,坊下四面可以通行,面阔、进深均为5.5米。梁架、斗栱、椽飞、垂莲柱等均为木构,下层柱枋花板台基等均为石质,石柱、额枋上浮雕人物、禽兽、花卉等。木牌坊位于城北,与石四牌坊相对峙,四柱三楼木结构,重檐十字歇山顶。总高20余米。重建于明万历四十一年(1631年),清康熙、民国年间屡有修葺。平面方形,面阔、进深均为6米,四面可以通行。石四牌坊雕刻逼真精美,采用圆雕、镂空雕、半圆雕、平雕等各种雕刻手法,将人物、鸟兽、花卉等纹样不落俗套的饰于石柱、额枋上。主体突出,立体感强,雕刻线……[详细]

100、长子小张碧云寺

始创年代不详。寺院坐北朝南,一进院布局。现存正殿,东、西厢房,占地面积约465平方米。正殿建于石砌台基之上,台基高0.3米。正殿面宽三间,进深四椽,单椽歇山顶。殿内梁架四椽檐栿通搭,后槽位置加了根内柱,栿上承平梁,平梁之上蜀柱、叉手承脊槫,转角铺作由昂之上再施“由昂”的“重由昂”做法,是典型宋代早期做法。柱头不施普拍枋、阑额不出头和斜搭在撩风槫与下平槫结点上的大角梁,仍保存了唐代的手法。四椽袱贯通前后檐外制成华栱;檐下转角处为单杪三下昂,昂嘴均呈长尖琴面状;所有乳栿最终都压在真昂之上。大殿内明间上装有平綦,上面有精美的动物图案,色泽鲜明。碧云寺分上院、中院和下院三部分。碧者,绿也。因庙院内下院有古槐一株,高五丈多,其粗十四人手搭手方可合抱,从春到秋,遮天蔽日,满树碧绿。中院有巨柏五株,挺拔苍……[详细]