青海省全国重点文物保护单位介绍

海东市 玉树州 西宁市 海南州 海西州 海北州 黄南州 果洛州 青海省文物古迹 青海省红色旅游 青海省名人故居 青海省博物馆 5A级景区 4A景区 青海省十大景点 全部 青海省特产 青海省美食 青海省地名网 青海省名人 [移动版]

1、塔尔寺 AAAAA

塔尔寺与西藏的甘丹、哲蚌、色拉、扎什伦布寺和甘南的拉卜楞寺并称为我国藏传佛教格鲁派六大寺,是格鲁派创始人宗咯巴诞生的地方。由于寺院规模宏大完整,交通方便,已成为人们游览参观藏传佛教寺院最集中的地方和青海省最主要的旅游胜地。壁画、堆绣和酥油花为塔尔寺的艺术三绝。塔尔寺是国家4A级旅游景点,正在申报世界文化遗产。塔尔寺位于青海省湟中县鲁沙尔镇南面的莲花山中,距省会西宁市25公里。它与西藏的甘丹、哲蚌、色拉、扎什伦布寺和甘南的拉卜楞寺并称为我国藏传佛教格鲁派六大寺,是格鲁派僧人和信教群众的宗教活动中心之一。塔尔寺是藏传佛教格鲁派的创始人宗喀巴大师的降生地。宗喀巴成名后,有许多有关他灵迹的传说。据说在他诞生后剪脐带滴血的地方长出一株白旃檀树。明洪武十二年(公元1379年),宗喀巴母亲按儿子来信所示,……[详细]

2、隆务寺

隆务寺位于青海省同仁县城隆务镇西南,是-教寺院。藏语称德钦曲科尔郎,意为“隆务大乐0洲”。寺院依山傍水,始建于元大德五年(1301年),早于甘肃拉卜楞寺和青海塔尔寺,位居安多诸寺之首。明洪武三年(1370年)重建,以后多次扩建修缮,为藏汉合璧式建筑风格。1958年前,全寺建筑占地380亩,有大小殿堂31座1730间,-昂欠43座4201间,僧舍303院,计2734间。全寺共有耕地区性1000亩,马2000匹,牛7200头,15500只,寺僧1712人(其中-43人)。该寺于“文革”期间拆毁大部,仅存经堂3座353间,昂欠5座623间,僧舍24院225间。1980年12月批准开放,现重建天女殿、灵塔殿、观音殿、文殊殿、曲哇殿及密宗学院,僧舍10余院。寺院依山而建,布局错落有致,装饰华丽宏伟。大……[详细]

3、夏琼寺 AAA

夏琼寺属省级文物保护单位,位于青海省化隆县查甫乡,距省会西宁95公里,临平公路南侧15公里处,是化隆县风景区中较著名的宗教文化游览胜地,始建于1394年,为青海最古老的藏佛寺之一,夏琼寺总面积为27万平方米,始建于元至正九年(1349年),是藏传佛教格鲁创始人宗咯巴的发祥地,历代三世、七世、十三世0捐金数千两修饰了该寺殿堂,使该寺更加金壁辉煌,光彩四溢。该寺第一批经师先后充当了七世、八世0,九世班禅和三世章嘉-的经师,1788年乾隆皇帝赐名“法静寺”,并敕赐汉、藏、蒙、满四种文匾一幅,上题“大乘兴盛地”金字。夏琼,本为藏语,意即大鹏,乃附会山形之势以命名。其山在查乡南尽头,势如展翅欲飞之大鹏,雄踞黄河北岸,俯瞰九曲盘旋,远眺千山万壑,左倚尕吾山,右靠多尔福山,后托八宝山,有赞日:“青龙游于前……[详细]

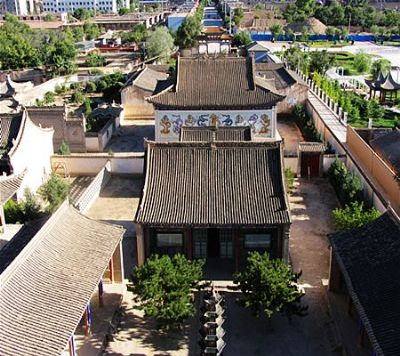

4、东关清真大寺

在高原古城西宁市东关大街的的路南屹立着一座宏伟壮观、幽静肃穆的伊斯兰建筑物---东关清真大寺,是西宁市数十万穆斯林进行宗教活动的中心,在青海省内规模最大,历史最悠久,是中国四大清真寺之一。并以所辖教众人数,名列伊斯兰教世界第五大折麻提。东关清真大寺始建于公元1380年左右的明洪武年间。通过现存寺内的《重建西宁大寺碑记》(1914年5月立)和《重建西宁东关大寺碑记》(1948年8月立)两块碑文,我们可以清晰地看出这座具有500多年历史的清真大寺所经历的人间沧桑。洪武年间,明太祖朱元璋分封铺佐他开国有功的回族将领沐英为西平侯,镇守今甘青地区。当时明王朝通过屯兵、移民等一系列实边措施,居住西宁的穆斯林居民日渐增多。为了适应广大穆斯林宗教生活的需要,沐英应回族上层及宗教人士的请求,并奏请朝廷允准,在……[详细]

5、石藏寺

石藏寺石藏寺亦称“藏寺”、“什藏寺”等,藏语称“藏噶尔端珠惹卜丹林”,意为“石藏义成极坚洲”。位于县治南偏东,在今河北乡东12公里的石麻地方。由第一世藏班智达初建于清乾隆三十年(1765)。一世藏班智达,本名丹巴嘉措(1737一1780),藏阿柔部落人,传为出生于后藏乃亥麻地方的色拉寺高僧藏格的转世,早年学经于隆务寺,后入藏到色拉寺杰巴扎仓深造,1762年获得拉然巴格西学位。返回故乡后,在青海和硕特蒙古前首旗河南亲王旺丹多尔济帕兰木(察罕丹津之孙)的支持下,于1765年,与其弟孕科尔四世罗桑丹增嘉措共建石藏寺,并设立显宗学院,采用色拉寺吉宗教程,属色拉寺系统。清乾隆四十四年(1779),六世班禅进京途经青海,在拜谒班禅的法会上,六世班禅赞誉丹巴嘉措是精通五明的大班智达,同时接受石藏寺为扎什伦……[详细]

6、洪水泉清真寺

洪水泉清真寺青海省省级文物保护单位。位于平安县洪水泉回族乡洪水村。距西宁市30多公里,该寺以独特的风格和精湛的雕刻工艺及建筑艺术而闻名遐迩,是目前青海省著名的古代清真寺文物旅游景点。洪水泉清真寺始建于明代,后经5次扩建,其中以清代乾隆年间扩修工程形成现在规模。洪水泉清真寺占地面积达6000余平方米,整个寺院由照壁、山门、唤醒楼、碑楼(被毁)、礼拜殿及学房等组成。其建筑均按照中国古典汉藏寺遍形制而建,设计奇特,在建筑量融合族的建筑艺术,尤以砖雕、木雕图案最为优美,所雕图案大部分为“二龙戏珠”、“龙凤呈祥”、“麒麟送子”、“猎跃蝶舞”、“吉祥八宝、“万蝠图”等及大量南方景色。同时打破了清真寺中不能出现有眼睛的动物图案等本民族的文化传统观念,具有我哺育清真寺中少有的独特风格,寺院坐西朝东,布局精巧……[详细]

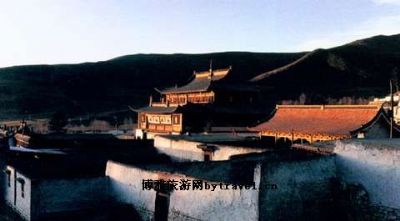

7、佑宁寺

佑宁寺佑宁寺位于互助土族自治县东南五十乡境内,距西宁50公里,是青海较大的藏传佛教寺院,号称“湟水北岸诸寺之母”。该寺由三世0授记,四世0和四世班禅指派西藏第七世嘉色-在当地土、蒙古、藏族头人协助下,于明万历三十二年(1604年)修建,海拔2500多米,占地面积6公顷,有殿堂7座。因地处郭隆地区,故又称“郭隆寺”。清代康熙年间,寺院规模宏大,包括大小经堂、僧舍等2000多个院落,寺僧达7700多人。设显宗、时轮、密宗、医明四个学院,成为青海湟水以北地区最大寺院,其属寺达49个,故有“湟北诸寺之母”的美称。雍正二年(1724年)该寺因参与罗卜藏丹津反清事件被清军烧毁。雍正十年(1732年)雍正帝下诏修复,并赐额“佑宁寺”。佑宁寺依山傍水,环境幽静,气势恢宏,寺与山层层叠叠,浑然一体。寺前一佛塔……[详细]

8、湟源城隍庙

湟源城隍庙位于县城中心十字北面,修建于公元1776年(清乾隆四十一年),距今有200多年的历史,是湟源县保存最完整的清代古建筑,也是西北地区保存最完整的城隍庙之一。城隍庙整体建筑坐北朝南,是三进两院布局,砖木结构,占地面积为6000平方米。庙舍古朴典雅,雄伟壮观,金碧辉煌,远近闻名,在初一、十五重大节日期间,游客不断,香火旺盛。湟源城隍庙几经沧桑,几经兴衰,曾在嘉庆、宣统年间先后维修了多次,在改革开放后又进行了较大规模的修缮,逐渐成现在的规模。山门雄伟华丽,建于六层台阶之上,山门东西各树立围杆一个,围杆上下有大小两个雕斗,与山门相映成趣,也使山门显得更加威仪壮观。山门对面的青砖照壁,高6.6米,宽10米,上面刻有花云纹图案,属于清代的砖雕艺术。进入山门,便是戏楼,其东西两侧为钟鼓楼,“晨钟暮……[详细]

9、拉加寺

位于果洛藏族自治州玛沁县址东北部黄河北岸的拉加乡阿尼群贡山下,西(宁)久(治)公路可达,距州府所在地78公里,是建筑类人文风景旅游区。座东向西,面临黄河,前有1986年建成的黄河大桥可通西岸。拉加寺初名“扎西功德林”(吉祥广安寺)后改为“甘丹扎西迥寺”(具善吉祥源地),又称“嘉祥寺”是我省黄河沿岸最著名的格鲁派寺院。该寺由阿柔格西于清乾隆三十四年(1769)创建,系色拉寺属寺。现寺藏有班禅大师和章嘉国师赐给香萨-的锦幛。拉加寺在1952年至1958年间有殿堂12座150间,昂次、僧舍等100间,全寺建筑占地4.7平方米,另外在寺后右侧山坡上还建有班禅行宫1座。从1958年至“文革”期间,该寺两次被毁,造成严重破坏。自1980年开放以后,经复修后又具规模,现有大小殿堂5座397间,昂欠8座18……[详细]

10、贵德文庙及玉皇阁

贵德文庙及玉皇阁位于青海省贵德县河阴镇,占地4.07万平方米,建筑面积4901平方米。是集儒、释、道三教于一体的古建筑群,包括文庙、大佛寺、玉皇阁、关岳庙、城隍庙、民众教育馆六个院落及贵德古城、古校场。贵德县文庙和玉皇阁是贵德县现存明清古建筑群最具代表性的建筑。史料记载,明万历十七年(1589年),为巩固统治,教化民风,保佑“皇图永固,时岁享昌”,乃“恭择城中场地,创修玉皇圣阁”,历时四年竣工。文庙包括棂星门、泮池、乡贤名宦祠、七十二贤祠、大成殿等十二个单体建筑。其中大成殿是供奉中华民族伟大先哲孔子之神位,历来为文人祭祀孔子和-的场所。贵德玉皇阁是明清的古建筑遗存,始建于明万历二十年(1592年),清道光十七年(1837年)扩建,光绪年间(1875年~1908年)重建。庙观相互毗邻,占地面积……[详细]

11、沈那遗址

沈那遗址位于青海省西宁市城北区小桥大街毛胜寺西台地上。台地东邻小桥大街,西有一条洪沟与大西山山坡相隔,洪沟内有泉,泉水由北向南流(原注入湟水,现已断流),北部有条东西向的大沟,俗名瓦窑沟。遗址总面积约10万平方米,呈长方形。台地西、北、南三面较整齐,东侧中部有一缺口(封闭形小沟,当地称为小瓦窑沟)。西部中段,因引水灌田塌陷,后经平整成约40×40米、低于台地约2米的梯田。台地东南建有变电站及家属院,小瓦窑沟北部有5处民居,其余皆保存原貌。整个台地都是古代文化遗存,无空白。东北部为马家窑文化区,面积约50×50米,北端有少量的卡约文化遗迹,其余皆为齐家文化遗存。台地原为旱作麦田,后改为水浇地,并先后多次经过平整,原覆盖土及文化层上部被破坏,部分裸露,其中以台地中部为甚。整个台地到处可见陶片、杂……[详细]

12、瞿昙寺

瞿昙寺为国务院公布的重点文物保护单位,位于乐都县境内距县城25公里的瞿昙乡。寺院依山傍水,总体布局为一长方形,占地1.5公顷。虽历经600余年,该寺古风犹在,被誉为“乐都小故宫”。瞿昙寺是一座-教寺院。据寺碑记载:明代以前,在乐都县南山坳里背山面水的地方就建有庙宇。明洪武二十六年(1393),因寺院主三罗藏拥护明朝,朱元璋皇帝御赐题为“瞿昙”的金匾。从此,这座庙宇便定名“瞿昙”。十五世纪初的明永乐年间,朱棣皇帝又赐三罗藏之侄班丹藏卜“顶净觉宏济大师”头衔,令其主持寺院,提高了寺院地位。经明朝洪熙、宣德两代的扩建,使瞿昙寺有了较大的规模。寺院建筑基本采用汉式庙宇形制,高低错落,气势雄伟。金刚殿是前中后殿的分界和过道,面积约110平方米,采用梁柱结构,不施斗栱。瞿昙殿居中院前部,面积为170平方……[详细]

13、臧娘佛塔及桑周寺

臧娘佛塔及桑周寺位于青海玉树州称多县仲达乡,通天河南岸。前身是一座苯教古刹,名为“仁真敖赛寺”。现存最早的古建筑为“臧娘佛塔•盛德山”。明宣宗宣德四年(公元1430年)将臧娘周围的苯教仁真敖赛寺、巴钦班觉寺、巴格达宗寺合三为一,在臧娘佛塔脚下创建了桑周寺,有殿堂、佛堂、佛塔、僧舍等建筑物数十座。现存有大、小经堂及0殿、僧舍等古建筑物,墙面涂有竖向黑白相间条带,这显然是萨迎派寺院的象征物。臧娘佛塔及桑周寺有很高的古建筑文物价值,而且保存和收藏有一批非常珍贵的宗教、历史文物。有从苯教寺院传下来的宋代以前的铜铃、银碗、鼓号等;有元朝皇帝封为国师的巴思八亲临寺院赠送的“吉祥天母”泥塑造像及部分法器;有历代僧人和信徒供放的数以千万计的泥制小佛像;有臧娘佛塔及桑周寺创建人孟德嘉纳大师的僧衣、……[详细]

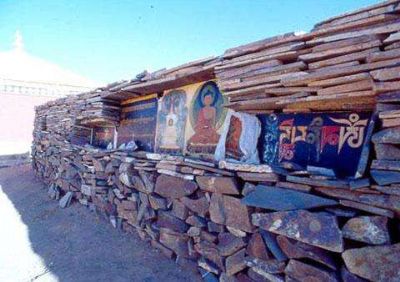

14、和日寺石经墙及和日寺

和日寺:亦称“切更寺、“切更尔寺”,藏语称“和日贡特却扎西林”,意为“和日妙乘吉祥洲”。位于县治西北90公里处,在今和日乡政府所在地南2公里的智合加。该寺为宁玛派寺院,早年为帐房寺。约在清道光十一年(1831),该寺第一世德尔敦(意为掘藏师)-德钦卓多在和日部落头人昂钦的支持下,于宁秀卧杰额顿浪山始建土房寺。此后,第二世德尔敦·牟盘噶瓦罗哲(1862年生)扩建经堂,塑立佛像,彩绘壁画,并建立扎仓,开讲经说法之制,寺院有了较大发展,寺僧多达300余人。第三世德尔敦·晋美桑俄合丹增(亦云晋美桑杰丹增,1893年生)时期,鉴于寺院饮水困难并遭抢劫等原因,迁寺于现址。第四世德尔敦·晋美鄂赛,同仁隆务庄人,1935年生,现任泽库县政协副主席。据泽库县委-部1955年统计,当时和日寺有佛堂2座34间,僧……[详细]

文都寺亦称“边都寺”、“边垛寺”,藏语称“文都贡钦扎西曲科尔朗”,意为“文都大寺吉祥0洲”。位于县城西南17公里处,在今文都乡西南5公里的拉代村之北侧山拗。文都寺的初建年代,最早可追溯到元代以前。据传,最初在今寺院上方山坡建有小经堂1座。已故十世班禅大师故居,座落在文都乡麻日村,距县城西南20公里。民国27年(1938年)农历正月初三日,大师诞生在此。大师祖籍西藏萨迦地方。元初迁来循化,明代起为世袭百户,清末升为千户,管辖“文都七族”。麻日村位于夏当山麓,风景秀丽,气候宜人,有小河自南向北流注黄河。穿村而过的公路,连接循化积石镇和黄南同仁县。大师故居在一棵高耸挺拔的参天古树之下,故居一进三院,外院有停车场、杂物房、仓库等;西院为旧居,是家庭成员住房;东院三面盖有两层藏式楼房,楼北正中为佛堂,……[详细]

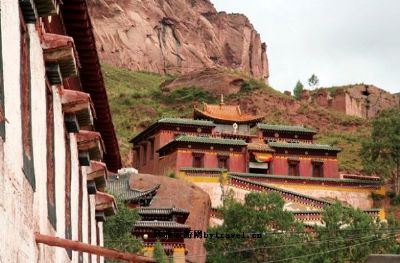

16、丹斗寺

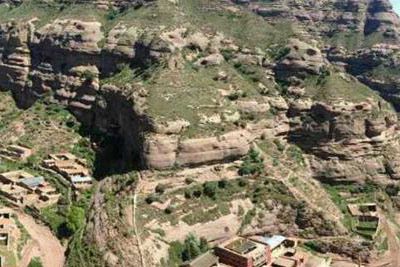

丹斗寺亦称“丹笛寺”、“旦斗寺”、“丹豆寺”、“旦兜寺”等、藏语称“丹斗谢吉央贡。位于巴燕镇东南31.5公里、在今金源乡南18公里处,南距使沟旗村1公里,北距科那卡村2 公里。 寺处循化县城黄河北岸10多公里的小积石山中,寺周悬崖陡立,石壁高耸,佛殿或建于峭壁之中,或建于悬崖之下,或依天然岩洞而成,别具一格。据载,公元九世纪中叶,吐蕃赞普达磨禁佛,在曲卧山修行的藏饶赛、肴格迥、玛释迦牟尼3人逃来青海,曾在此居住,剃度附近甲徐村的喇勤贡巴饶赛(892-975 )为徒。喇勤成名后,于丹斗建立道场,招徒-,特别向卢梅·崔臣喜饶等卫藏十弟子授戒,使西藏佛教再度副复兴。因而,丹斗寺作为“后弘期”佛教的发祥地,在藏传佛教史上占有重要位置,一直是各派信徒们向往的圣地,朝圣者络绎不绝,三世0等西藏重要人物都……[详细]

17、旦斗寺

丹斗寺,藏语全称“丹斗谢吉央贡”,是藏语系佛教“后弘期”的发祥地之一。位于化隆回族自治县金源乡。公元9世纪中叶,西藏“三贤哲”曾来此定居。喇钦·贡巴饶赛从“三贤哲”出家,受比丘戒成名后,创建丹斗寺,招徒弘法,使西藏佛教再度复兴。因而该寺成为各派信徒向往的圣地,来此修持者络绎不绝。该寺虽地处偏僻,但建筑规模宏大,保存完好,有阿弥鲁迦殿、热杂帕殿、“三贤哲”及喇钦修行殿、弥勒殿、阿柔格西修行殿、大经堂、如意佛塔、僧舍等共约200余间,保存有大量珍贵文物。丹斗寺几座佛殿散落在一条山沟里,规模不大,峡谷两边石壁陡立,似刀削斧劈。分别建于悬崖峭壁之中,有的则依天然岩洞而成。当我们踏入第一座“龙王殿”,整个建筑就以其天然形成的地势很巧妙地把建筑物镶嵌在岩洞中。柱、梁上龙凤飞舞,栩栩如生。入正门,四大天王……[详细]

18、柳湾遗址

柳湾遗址位于青海省乐都县高庙镇东面两公里处的柳湾村北的一处东西走向的旱台上,这是一处氏族公共墓地,共发现有墓葬1700余座,出土珍贵文物35000余件,其中各种形制的彩陶器皿达15000件之多。柳湾墓地按考古学文化分期,分别为马家窑文化半山、马厂类型和齐家文化,属于新石器时代。马厂类型文化因1924年首先发现于青海民和马厂塬而得名,广泛分布在甘肃西部和青海河湟地区,距今约4000年。柳湾出土的彩陶器中,以马厂类型最丰富、珍贵,其数量之众,造型之美和花纹之繁缛,为其他古文化之冠。陶器是先民们的日常生活用具,彩陶得体地把器形和优美的花纹融为一体,本身就是一种艺术品,不但是制陶工艺发达的标志,更是古代人民智慧创造的结晶。彩陶表面为桔红色或紫红色,配上黑色线条的几何形花纹或动物形花纹,更加光亮艳丽。……[详细]

19、伏俟城遗址

伏俟城遗址位于共和县石乃亥乡政府所在地北部,是青海湖边一座规模较大的古城遗址。遗址略呈正方形,其东西长220米,南北宽200米,城墙高12米,宽17米,保存基本完好。南面城墙有一宽10米的城门,城内自城门起,向西有一中轴线,中轴线两旁各有隆起的两排长50米、宽35米的房屋基址。城内最西边有一小方城,东西长70米,南北宽68米,城门朝东。小方城与南城墙之间有一长15米、高9米的土台,台上有房屋遗址。城内有通街。古城外周曾有长方形的外廓,现仅有南墙外廓,长约1400多米,其高度仅隆起地表。其余三面外廓均遭河水冲刷而被破坏。伏俟城,相传为北魏时代的吐谷浑王伏连筹所建,距今约有1500多年历史。当时北魏朝廷封伏连筹为征西将军,西海郡开国公,并在此建筑城池。公元540年,伏连筹之子夸吕在此建立起青海历……[详细]

贝大日如来佛石窟寺,俗称文成公主庙,位于玉树藏族自治州玉树县巴塘乡贝达社境内,距州府结古镇20千米处。贝大日如来佛石窟寺是由文成公主选址,在大译师伊西央的支持下,唐蕃工匠于唐贞观十六年(公元642年)左右开凿,永徽4年(公元653年)竣工。唐景云元年(公元710年),金城公主与吐蕃赞普赤代祖丹联姻,在勒巴沟岩石上凿刻主要以佛教内容为主的摩崖,贝大日如来佛石窟摩崖由大日如来佛及八大菩萨立像(浮雕),佛殿左右藏、汉刻文,章冈及卓拉摩崖组成,面积约350平方米。内容有大日如来佛八大菩萨浮雕、古藏文刻文“所、依能依颂”、“祝辞”、“具摩崖简志”、汉文《般若波罗蜜多心经》以及章冈的十方佛和古藏文《普贤菩萨行愿王经》石刻。勒巴沟摩崖位于玉树县巴塘乡勒巴社勒巴沟内。摩崖始刻于唐太极元年(712年)左右,天……[详细]