新疆全国重点文物保护单位介绍

巴音郭楞州 阿克苏地区 阿勒泰地区 伊犁州 和田地区 喀什地区 乌鲁木齐市 昌吉州 塔城地区 哈密市 克孜勒苏州 吐鲁番市 博尔塔拉州 克拉玛依市 石河子市 五家渠市 阿拉尔市 新疆文物古迹 新疆红色旅游 新疆博物馆 5A级景区 4A景区 新疆十大景点 新疆十大免费景点 全部 新疆特产 新疆美食 新疆地名网 新疆名人 [移动版]

41、洋海墓群

洋海古墓群位于新疆维吾尔自治区吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡洋海夏买里村北约1.5公里,火焰山南坡的戈壁地带上。墓地总面积5.4万平方米,主要分布在相对独立的三块略高出周围地面的台地上,台地呈现长条形,南北走向,南高北低,微有缓坡。三块台地相对隔离,上面均布满墓葬,分布特征、墓型均有较大差别,故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号墓地。洋海古墓葬根据分布,可分为东、西两片墓地。墓葬形制有长方形竖穴墓、土坏墓室或二层台、墓斜坡土洞墓。东片墓群为竖穴墓及竖穴偏室墓,属青铜时代后期至早期铁器时代。出土文物丰富,主要有石器、陶器、木器、毛织等生活用品及狩猎工具,晚期墓葬中有壁画、文书等物品,是吐鲁番史前最具有代表性的古墓地之一。西片墓群规模大,以晋唐时代墓葬为主,面积达10平方公里,以斜坡墓为主,反映不同的文化特征。出土的文……[详细]

42、苏公塔

苏公塔位于新疆自治区吐鲁番市东南郊,距城约6公里。苏公塔又被当地的维吾尔族人民称为“吐鲁番塔”。在苏公塔的入口处,保存有建塔时的石碑一块,碑的两面分别用维、汉两种文字记载了建塔的原因。该塔是吐鲁番郡王苏来满二世为纪念和表彰其父额敏和卓的功绩而修建的,塔始建于回历1181年(公元1779年,清乾隆四十四年)。额敏和卓是鲁克沁王的后裔,1694年出生于哈拉和卓,是吐鲁番地区的统治者和宗教领袖,曾因维护祖国的统一,被清政府封为“扎萨克”。在平定准噶尔、大小和卓叛乱的斗争中屡建功勋,分别于雍正十一年(1733年)、乾隆二十一年(1756年)先后-为辅国公、镇国公。乾隆二十三年(1758年),又被清政府授予郡王品级,第二年正式封为郡王。苏公塔塔身呈圆柱形,通高37米,底部直径达10米,全部以砖块砌筑而……[详细]

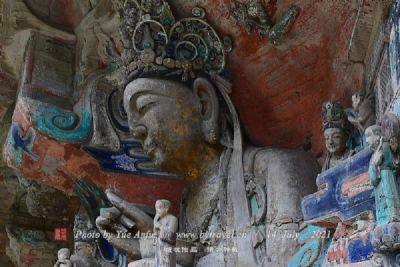

43、柏孜克里克千佛洞

介 绍 柏孜克里克千佛洞始凿于南北朝后朝,历经唐、五代、宋、元朝,始终是西域地区的佛教中心之一。原共有洞窟83个,现存的57个中,有壁画的为40个,壁画总面积1200平方米,壁画内容主要有,以大型立佛画像为中心的“佛本生经变”故事画、佛教故事画、因缘故事画以及千佛像等,目的是颂扬佛法,供善男信女礼拜瞻仰。 回鹘高昌是该石窟群最繁华的时期。公元13世纪末,高昌王室东迁甘肃永昌,加之伊斯兰教传入吐鲁番后,佛教渐衰,柏孜克里克千佛洞随之衰落,在异教冲突中遭到毁坏,壁画人物的眼睛全部被挖掉。本世纪初,又屡遭不良洋人盗劫破坏,雪上加霜,面目全非。尽管如此,劫余的佛座华丽精致,残余的壁画内容丰富,多采多姿,仍不失为一座规模宏大的文化艺术宝库。交 通 距市区38公里,可包车前往。

新疆吐鲁番……[详细]

44、阿斯塔那古墓群

阿斯塔那古墓群,距吐鲁番市约40多公里。它是古代高昌王国城乡官民的公共墓地,东西长5公里,南北宽2公里。墓葬按家族种姓分区埋葬,以天然砾石为界,畛域分明。 阿斯塔那墓形制为斜坡墓道洞室墓。古墓平面形状如“甲”字。墓室前方,是一条10多米的长的斜坡墓道,墓道尽头连着墓室,是死者安息的地方,墓室一般高为2米以上,4米见方大小,墓室顶为平顶或穹窿形。死者多安放在洞室后部的土炕或简易木床上,他们头枕鸡鸣枕,面部掩巾,眼上盖瞑目,双手握木,身着棉麻或绢锦织品制作的衣服。死者四周,或陈放模拟的亭台楼阁、车马仪仗、琴棋笔墨,或陈放葡萄、瓜果、饺子、面饼等食品,供死者阴间驱使或享用。有的墓室后壁,绘有人物、鸟禽、花卉、山水壁画,形象逼真,线条流畅。在古墓中出土文书、墓志、绘画、泥俑、陶、木、……[详细]

45、伊犁将军府

伊犁一直是新疆通往中亚的重要通道,历史上曾建有许多城镇在这里扼守边界,发展贸易。清代乾隆为了加强在伊犁地区的治理,在这里设伊犁将军,建惠远城,并陆续在其周围建起惠宁、绥定、广仁、宁远、瞻德、拱宸、熙、塔尔奇八座卫星城,统称为“伊犁九城”。现保存较好的是被称为“伊犁九城”之首的惠远城,是当时我国西陲军、政治中心的伊犁将军府所在地。现城内还保留着将军府旧址,其正大门以及庭院中厅堂、曲径、回廊、将军亭的古韵依旧。惠远古城中心矗立者宏伟高大的钟鼓楼,登楼远眺,城内外风光尽收眼底。历史上,洪亮吉、祁韵士、林则徐、邓廷桢、徐松等著名谪士们都曾在此地留下辉煌业绩。林则徐率民开通水利,巩固边防,为民造福,受到了伊犁将军和各族人民的尊敬和信赖。林则徐在惠远虽然只有两年时间,但其日记、诗抄、书信留传甚多。门票/……[详细]

46、圆沙古城

介 绍 圆沙古城,又名尤木拉克库木古城,位于新疆维吾尔自治区和田地区于田县大河沿乡北部、克里雅古河床的东岸。古城地处塔克拉玛干沙漠腹地,几乎全被沙丘覆盖。墙体大多不直且有损毁。城墙结构为木骨泥墙,外侧有护墙坡。在南墙中部和东墙北部各有一城门,其门道、门柱、门板的痕迹尚存。城内暴露于地表的建筑遗迹有6处,所出遗物有陶、石、金属、料器等类型。从发掘清理的情况看,该城始建于汉代,社会经济以饲养业和畜牧业为主。 圆沙古城的古代居民代表了欧洲人种中的地中海东支,即印度-阿富汗类型。他们大概在公元前几个世纪或更早些时候由中亚地区进入新疆西部.并沿着塔里木盆地南缘进入了罗布泊地区,其类型与古欧洲人类型无论在体质特征上还是在来源上都存在较大的差距。古城于2001年6月被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位……[详细]

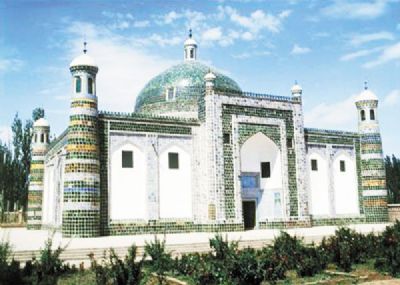

47、阿巴和加麻札

阿巴和加麻札位于新疆自治区喀什市的东北郊。阿巴和加麻札是喀什地区伊斯兰教白山派首领阿帕克和卓及其家族的墓地,包括墓室、礼拜寺、讲经堂等,始建于公元1640年前后,后经多次改建、扩建,规模日益扩大。陵墓是整个建筑物的主体,近于长方形,底宽约35米,进深为29米。在陵墓的四角各有一个圆形的立柱半嵌在墙内,圆柱底直径3米左右。圆柱的顶端,各有一个小巧玲珑的召唤楼,楼顶有一弯表示伊斯兰标记的新月。陵墓屋顶是用土块砌成的半圆形大穹窿,其圆拱直径达17米多。用普通的土块砌成如此大直径的圆拱,充分体现了当时的建筑工艺水平。在墓的穹窿顶端,也有一个圆筒形的小楼和一弯新月,与陵墓四角的小楼和新月遥相对衬。陵墓全高约26米,以绿色的琉璃砖从上至下贴面,在砖面上还写有一些古阿拉伯文和波斯文的伊斯兰宗教训诫。礼拜寺……[详细]

48、五堡墓群

五堡墓群位于新疆维吾尔自治区哈密市屋堡乡西北约2公里的戈壁深处,距今3200多年,是个面积约5000平方米的原始社会晚期的氏族公社墓群。墓地分布在一土包上,平面呈半圆形,墓葬排列密集,在地表不见封土,出土有木器、陶器、石器、骨器、铜器、毛纺织品、皮革制品、干尸等。墓区于1978年发现,经三次发掘共清理墓葬113座。现为新疆维吾尔自治区重点文物保护单位。五堡古墓群不仅在青铜时代的文化研究方面有着重要意义,同时对研究新疆民族起源和发展上,也起着不可替代的作用。五堡墓葬墓表为一层厚10-20厘米的沙砾,沙砾层下为厚10-20厘米的灰色细沙石,墓口在灰色沙土层下,杂有石灰石或石英成份,墓穴多为长方形土坑,大多有生土或土坯的二层台,上封盖加工过的胡杨木,墓内多葬一人,侧身曲肢,出土随葬品多为日常生活用……[详细]

49、阿斯塔纳古墓

阿斯塔纳古墓 有“地下博物馆”之称的阿斯塔那——哈拉和卓古墓群就位于高昌北郊的戈壁荒滩上。 墓群东西长约5千米,南北宽2千米,占地约10平方千米。解放后这里配合农田水利工程和道路吐鲁番吐峪沟千佛洞修筑,清理发掘了500多座古墓葬。墓葬年代为西晋到唐代中叶(公元2世纪下半叶到9世纪初)。墓葬按家属分区埋葬,以砾石为界。每个墓葬基本上都有斜坡墓道和土洞墓室,地面堆着砾石,平面呈“甲”字形。墓室一般高为2米以上,4米见方大小,平顶或穹窿形顶。死者多安放在洞室后部的土炕或简易木床上,他们头枕鸡鸣枕,面部掩巾,眼上盖瞑目,双手握木,身着棉麻或绢锦织品制作的衣服。死者四周,或陈放模拟的亭台楼阁、车马仪仗、琴棋笔墨,或陈放葡萄、瓜果、饺子、面饼等食品,供死者阴间驱使或享用。有的墓室后壁,绘有人物、鸟禽……[详细]

50、焕彩沟石刻

焕彩沟石刻位于哈密市以北约45公里处。体长33.2米、宽3米、高2米的方体天然石头。碑的南侧右端残存汉文“维汉永和五年六月十五日”和“沙海”字样,初刻于东汉。碑的西面左端刻有两行楷书,隐约可辨首行“唐姜行本”四字及末行“贞观”“十四年六月”,为--利用汉碑而刻。“焕彩沟”三个大字是清代所刻。相传这里曾是唐代樊梨花行军途中休整的地方。因为从这里越往山里走,天气会越凉,若回头往山外走,天气则会越热,所以樊梨花才传令人马在此停留,进行了点将换装,并为死难将士在这里准备了棺木,当时人们见此情景,便给此处留名叫棺材沟。棺材沟一直沿用到清代,一次宁远大将军岳钟琪路过这里,听说这条沟叫棺材沟,觉得很不好听,也不吉利,又看到沟内那斑斓夺目的众多大大小小的鹅卵石,便下令改为今日的焕彩沟。南山口附近的洪积扇上有……[详细]

51、孔雀河烽燧群

孔雀河烽燧群位于新疆维吾尔自治区巴音郭勒蒙古自治州尉犁县境内孔雀河沿岸的荒漠地带。为汉晋时期丝绸之路楼兰道上的重要军事设施,始建于公元前1世纪。烽燧群地处营盘古城至库尔勒之间,基本走势由楼兰沿孔雀河故道向库尔勒方向延伸,分布在长约150公里的地段内现存11处烽燧遗迹。自东向西依次为营盘、兴地1号、兴地2号、兴地3号、脱西克吐尔、脱西克西吐尔、卡勒塔勒、沙鲁瓦克、萨其该、孔基、孔基西亚克伦等。烽燧均受到不同程度的风蚀、倒塌,部分形制呈土墩状。建筑形式主要为土坯建筑;少量为夯筑。孔雀河烽燧群分布于“丝绸之路”西域东段的“楼兰道”上,东联玉门关、阳关,西接西域都护府治所乌垒城。最具代表性的军事通讯、交通安全设施,在维护“丝绸之路”的安全和祖国统一的过程中发挥过重要的作用。对汉晋时期中央政权经营西域……[详细]

52、扎滚鲁克古墓群

扎滚鲁克古墓群,位于新疆维吾尔自治区且末县托格拉克勒克乡扎滚鲁克村西2公里处绿洲边缘地带的台地上。墓地可分为三期,第一期属于先且末国时期,第二期属于且末国时期,第三期为东汉至魏晋时期。目前发现五片墓地,近千座墓葬。一号墓地墓葬分布相对集中,东西宽750米、南北长1100米,面积达825000平方米。墓葬形制有长方形竖穴土坑墓、长方形竖穴土坑棚架墓、洞室墓等。一、二期以多人合葬为主,三期多为单人或二人合葬。出土的两件木竖箜篌乐器是中国目前发现年代最早、保存完好的珍贵文物,还有具有特色的陶器、骨木器、精美的毛织品、鸟纹刺绣织物等。扎滚鲁克古墓群代表了新疆塔里木盆地南缘地区有代表性的区域文化,反映了这一地区汉通西域以前至魏晋的社会发展概貌,遗迹现象和出土文物表现出古且末国文化鲜明的地域文化特征以及……[详细]

53、康家石门子岩雕刻画

康家石门子岩雕刻画康家石门子岩雕刻画是一幅国内及世界上罕见的生殖崇拜岩画。位于昌吉州呼图壁县的天山腹地,两条山溪汇流处的西北岸的新第三纪的粉砂岩壁上。岩面平整,距地表约10米上下。画面东西长14米,上下高9米多,整个面积达120平方米左右。上面刻绘着二三百个大小不等,身姿各异的人物和动物。大者高2.04米,小者19厘米。有男有女,或站或卧,或衣或裸,男女合图、双头同体、三头同体图像。岩画采用浅浮雕的手法,所雕人物的面部均面型瘦长,眉弓发育,大眼、高鼻、小嘴,形象秀丽。头戴高帽,帽著翎毛,作舞蹈状。相当数量的画面显示或隐喻了男女0的动作。在此图像下还刻绘了成排的小人在欢快舞蹈的场面,以表现祈求子嗣繁衍、人丁兴旺的愿望。真实地体现了原始人祈求生育、繁衍人口的群婚制生活场面。这处岩画经有关专家论证……[详细]

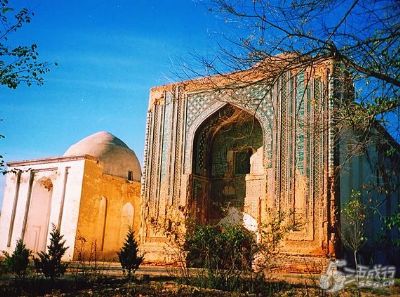

54、吐虎鲁克·铁木尔汗麻札

吐虎鲁克·铁木尔汗麻札位于新疆维吾尔自治区霍城县西北38公里的-扎乡,是成吉思汗(公元1162~1227)次子察合台汗的后裔吐虎鲁克·铁木尔汗的陵墓。“麻扎”,阿拉伯语的音译,意思是“圣地”、“-墓”。吐虎鲁克·铁木尔汗于1346年登上汗王宝座,1354年正式信奉伊斯兰教,是新疆境内最早信仰伊斯兰教的蒙古可汗,在位期间致力推行伊斯兰教。1363年去世后,后人修建了规模宏大的麻扎宣扬其功德。麻扎完全采用阿拉伯建筑形式,平面呈方形,寝殿用砖砌拱顶,殿内无木柱栋梁。正门朝东,呈拱形,门两侧是用阿拉伯文书写的、赞颂可汗和可敦的铭文。麻扎正面墙壁上用紫、蓝、白3色釉砖,镶嵌出20余种几何图案和植物纹样。吐虎鲁克·铁木尔汗麻扎是新疆著名的伊斯兰教古代建筑之一,建筑主体仍然保存完好。它是研究考证元代以后新……[详细]

55、罗布泊南古城(海头古城)

海头古城在楼兰古城西南48.3公里处,它是魏晋南北朝时期罗布泊地区仅次于楼兰的第二大城。南北城墙长107米,东西城墙长约190米,总面积约2万平方米。海头古城附近是罗布泊地区另一个遗址集中区,在其西北约3公里处有LL古城,再向西北4.8公里有LM住宅群遗址。文物部门将海头古城称做罗布泊南古城,1914年斯坦因在罗布泊探险时将其命名为LK城址。海头古城是1907年斯坦因的维吾尔向导托克塔阿訇首先发现。1910年日本人桔瑞超在罗布泊探险时在此城获得李柏文书。当时他误认为此城是楼兰古城。同年,我国学者王国维在考译李柏文书时发现,两件文书均注明“海头”二字,日本学者森鹿三也根据桔瑞超提供的李柏文书出土地点的照片证实这里不是楼兰古城,而是LK城址。以后人们就将罗布泊南古城LK城址称作“海头古城”。在公……[详细]

56、小李庄军垦旧址

小李庄是全国目前军垦旧址保存唯一完好的一处苏俄农庄式兵团师部建筑群,是国家级重点文物保护单位,始建于1953年。1970年3月,小李庄及其下属生产连队奉命移交水工团,其余单位撤回四十户滩。从1971年起,小李庄一带转为新疆军区驻军点和生产基地,先后有疆字910、某部炮团、军区守备师、36151、36143和工兵九团等部队驻防。1989年,驻军撤出,交出新疆军区后勤部管理,由于无常驻人员,荒废20年,遂成旧址。2009年3月31日,经过团党委努力,新疆军区联勤部终于将小李庄整体移交给原开发建设的农八师一四七团。该团以打造“一庄两园”(小李庄、兵团温州工业园、退耕还林生态园)为重点,构建经济发展新格局。拟将小李庄建成一个集红色旅游、国防军垦教育基地、兵团军垦文化影视城和休闲度假为一体的区域旅游中……[详细]

57、哈密回王墓

哈密回王墓位于新疆维吾尔自治区哈密市西郊回城沙枣井,是清代新疆哈密历代回王及其家族的陵园,俗称“回王坟”、“王爷坟”。陵墓建筑群占地面积约1.3公顷,四周有围墙。建筑群共分三部分:第一部分大拱拜(即回王坟),埋葬着七世回王伯锡尔及其大小福晋,八世回王默哈莫德及其王妃、王族40人。该墓为新疆著名的伊斯兰建筑,下方上圆,通高17.8米,建筑面积1500平方米,雄伟壮观素雅庄重。第二部分是南边的五座亭式木结构小拱拜,东西排列,为历代回王陵墓,现完整保存的只有两座。第三部分为艾提卡大礼拜寺,该寺东西长60米,南北宽36米,占地2280平方米,可容纳5000人做礼拜。大寺顶棚内由108根雕花木柱承重,四壁饰花卉图案及阿拉伯文古兰经,是哈密地区最大清真寺。2006年5月,哈密回王墓作为清至民国时期古墓葬……[详细]

58、克孜尔尕哈石窟

克孜尔尕哈石窟位于新疆维吾尔自治区库车县西北14公里的盐水沟旁的却勒塔格山脉南麓,与克孜尔尕哈烽隧毗邻。始建于公元5世纪。石窟开凿在东西宽170米,南北长300米范围内的崖壁上。分为东、西两大组群,现存洞窟54个,编号洞窟46个,其中较完整的洞窟39个,有壁画的洞窟13个。洞窟时代大致可分为两期,前期为公元6~7世纪,后期为公元10世纪以后。根据国王和王族供养像及龟兹文题记分析,这里曾是龟兹王室寺院。石窟建筑形式多样,按功能分有支提窟、僧房窟、讲经堂、禅窟等;按窟顶形状分有、平顶、券顶、穹庐顶、套斗顶、覆斗顶等。现存较完整的39个窟可划分为5组,每组都具有礼拜、讲经、禅修和居住等各种功能。石窟壁画均是典型的龟兹风格,有佛本生故事40余种,因缘故事20余种,还有佛传故事画及龟兹文题记。本生故事……[详细]

59、拉甫却克古城遗址

拉甫却克古城位于哈密市五堡乡四堡村内,东距哈密市65公里。为汉唐时代城址。海拔614.2米。1957年被列为新疆维吾尔自治区文物保护单位。古城颇具规模,有南北二城,平面呈“吕”字形。由于白杨河水自两城间流过,致使古城遭受破坏。城内已被辟为村民居住地或果园,原有建筑大多被毁。在古城内外发现的陶片主要是夹砂红、灰陶。多为轮制,火候较高。纹饰以花边刻线和附加堆纹为主。器形有罐、瓮等。从形制特点看,与吉木萨尔县北庭故城0土器物多有相同或相近似之处。据《后汉书·西域传》记载:“十六年,明帝乃命将帅,北征匈奴,取伊吾庐地,置宜禾都尉以屯田。”北魏太和十七年(493年),鄯善国被高车人攻破,部分人北逃伊吾,在这里筑城居住,称为纳职。唐贞观四年(630年),又在此设伊州,下属纳职县城。2019年,拉甫却克古……[详细]

60、伊宁陕西大寺

伊宁陕西大寺伊宁回族大寺位于伊宁市新华东路南侧(市人民医院对面),始建于1751年(乾隆十六年),是伊犁最早落成的清真寺之一,同时也是清代伊犁九城中最大的伊斯兰教清真寺。该寺在历史上曾被称为“宁固寺”、“宁远寺”、“凤凰寺”;因该寺执教人陈其周、-、马玉林都是回族穆斯林,又是回族教民礼拜的集中地,故最后定名为回族大寺。伊宁回族大寺系新疆维吾尔自治区级文物保护单位之一。伊宁回族大寺原面积约6000平方米,其建筑造型与布局仿照陕西西安化觉巷清真寺(国家级文物保护单位)修建,采用典型的中国传统建筑,兼有阿拉伯伊斯兰风格。前有山门、正门,两侧有双重八字影壁及门楼,其后面是寺院的主体建筑----礼拜殿,供讲经和礼拜,建筑风格采用中国传统结构,建筑古朴典雅,气势宏伟庄严。礼拜殿分内、外、中三殿,共600……[详细]