兴化市省级文物保护单位介绍

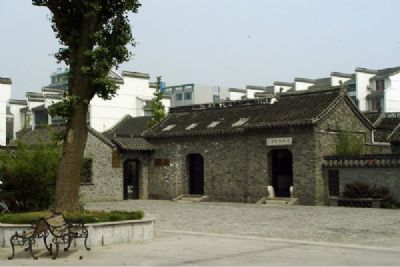

1、兴化李园

李园位于兴化市区武安街西侧。始建于清咸丰(1851-1860)年间,原为清代扬州富商李小波的私家花园,是一座具有设计风格独特,建筑技艺精湛,独具地域特色的水乡园林。因地形狭长,有“余园半亩”之称。清咸丰年间(1851-1860),扬州富商李小波在兴化四牌楼东侧开办“德本”当典,并在屋后狭长地块上建成后花园,即今之李园。李园门楼(1934年作商会时已改建),坐西面东。过门厅为一方天井,有南、北花厅。西去过“李园”景门,园内自东至西布有既分又合的三个院落。东院建筑主要有方亭、船厅、方厅。方亭位于院落的东南角,与船厅之间连为单坡屋面,下以走廊相衔接。北部为船厅,船厅为园中最富特色的古典建筑。整体呈船状,船头朝西,呈“L”字形,共七间,卷棚歇山顶。船头挂落上方,悬“自在流行”匾额,舱屋中间以大型双面……[详细]

2、施耐庵墓

施耐庵墓位于兴化市新垛镇施家桥村。1957年和1982年,江苏省人民政府两次公布为文物保护单位。施耐庵世居兴化(杨新《施让墓志铭》“鼻祖世居扬之兴化”),明洪武三年(1370)病逝于淮安寓所,其孙施述元扶柩归里,葬于白驹场施家桥。《兴化县续志》载:“县境合塔圩内施家桥葬元隐士施耐庵”。元明时期的白驹场施家桥及合塔圩内施家桥,皆今兴化市新垛镇施家桥村。自明代以来,历年清明节前后,施氏后裔都从四面八方聚集施家桥,在祖茔前举行隆重而简朴的祭祀活动。明初所建施耐庵墓,历经数百年沧桑,到抗战初期,淹没在蓬蒿野草之间。1941年,兴化县抗日民主政府成立,第三任县长孙蔚民在坚持敌后抗日、组织军民反扫荡的艰苦岁月里,仍亲往祭奠,并着手重修。不久孙蔚民奉命调离,临行前专门交待接任者蔡公杰要修复、保护好施耐庵墓……[详细]

3、郑板桥故居

郑板桥故居,位于江苏省兴化市东城外郑家巷7-8号。坐北朝南,前后两进,有正屋坐南朝北房3间,另有门楼、小书斋、厨房各一间。故居内陈列郑板桥生活用具及郑板桥书画复制品,研究郑板桥的资料等等,堂屋条台上立有一古铜色郑板桥全身塑像。1983年全面修缮。为市级文物保护单位。该馆基本陈列为“郑板桥生平及艺术成就”。陈列“昭阳郑氏家谱”、板桥老人的遗物、7种版本的《郑板桥集》、板桥墨迹的复制品和照片以及有关的研究论著、资料和剧本、金石、传说故事等。郑板桥纪念馆是中国历史人物纪念馆。1983年11月为纪念清代书画家、文学家郑板桥而建立。位于江苏省兴化市城区。该馆藏品1181件,其中郑板桥书画墨迹33幅,金农、闵贞、郑銮、刘熙载等人的书画348件,当代名人为纪念郑板桥、施耐庵而作的书画833件。该馆基本陈列……[详细]

4、兴化杨家大院

杨家大院位于市区东城外大尖,东经119°50′46.1″、北纬32°56′04.5″。始建于明中期,是一处具有明、清和民国不同风格的古建筑群。东至复顺和巷,西至鱼市口,南至大尖南河,北至龙津河边,占地面积5280.9平方米,建筑面积4516.5平方米。杨家大院原有门楼、花厅、客厅、板厅、穿厅、花园、藏书楼和假山、吊桥、亭阁、水榭以及大量店铺和货栈等,规模宏大。今存院门、后楼、板厅及万(复)顺和南货栈等主体建筑。明万历年间,祖籍江南句容县戴家边(今属句容市郭村镇)商人杨彦秀、杨达斯父子迁居兴化,因经营有方,资产增多,遂在东城外购置店铺及住房加以改建、扩建,创立了“万顺”号南货行,逐渐形成具有徽派特色的建筑楼群,即今天的杨家大院,又称“杨家大楼”、“杨大房”、“杨万顺”、“杨公记”等。第5代杨启……[详细]

5、兴化古城墙

兴化古城墙始建于南宋宝庆元年(公元1225年)。当时兴化人为抗击金兵入侵而挖河取土筑成一圈长6华里157步、高一丈多的土墙。城墙设有四城门,门上有楼,墙外有护城河相依。至明洪武五年(公元1372年)城墙重砌为砖墙,高达11米以上。东南西北四门依次为启元门、文明门、威武门、肇魁门,四楼为观海楼、怀曛楼、见山楼、仰宸楼。嘉靖三十七年(公元1558年)为防御倭寇的侵扰,再次全面建造城垣,次年竣工。以后城墙多次修葺。民国时为方便交通增开小南门、小东门、小北门,至此城墙有了7个城门。兴化城墙在历史上曾多次发挥了抗御外敌的作用。在抵御侵犯者的历史上,最著名的莫过于知县胡拱辰领军民力拒元兵入侵事迹,双方浴血奋战。兴化城终因无有援兵而被攻破,而胡知县也与城共亡。英雄史事,令人感怀。兴化城墙兴时可以游览。明末……[详细]

6、赵海仙洋楼

赵海仙洋楼,即赵海仙故居,位于兴化市区东城外家舒巷16号,建于晚清。赵海仙,名履鳌(1830-1904),晚清出生于兴化中医世家。自幼学医,尽得家传。在深谐祖辈医术的基础上,进一步弘扬发展,对中医典籍融会贯通,遵经而不泥古,善治疑难杂症,成为一代名医,并成为晚清所形成的“兴化医派”的杰出代表。所传弟子遍及江、浙、皖等省,求医者遍及大江南北。清光绪年间,慈禧太后不豫,诏天下名医进京御诊,两江总督刘坤一举荐赵海仙应诏,赵海仙称病辞却。其后湖广总督张之洞患疾,亦派专使请治。赵海仙不但医术超群,且医德高尚。每逢乡里水灾疫情,都积极参与义诊施药。若遇贫苦之人上门求医,不但无偿救治,还供其食宿,故有一代仁医“赵半仙”之美誉。我国当代著名中医学家、曾任卫生部顾问的秦伯未先生于建国前选编出版的《清代名医医案……[详细]

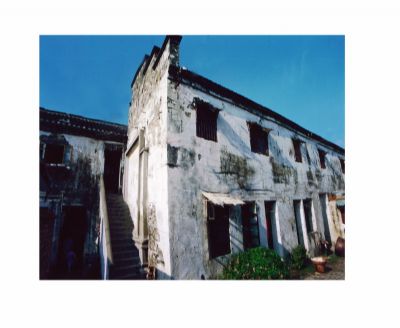

7、万兴大典

万兴大典位于兴化市区北城外大街64-70号。始建于清乾隆年间,占地近4000平方米,建筑面积2736平方米。整个建筑群系用上等杉木大青砖建成,共有大小院落7座、天井9个、上下楼房64间,配套平房12间,另有谯鼓楼、营业辅面等近百间。俯视整个建筑群呈“日”字形,结构精巧,防火马头墙高大,相互间通道沟通,大小室、明暗室相互交错,具有防盗防潮功能。风格融徽地与粤桂等地建筑之特征,集当时仓储、保密建筑艺术大成。现仅存西楼和中楼。业主王志广(约1701-1771年),字方永,号秋浦,清代兴化人。曾任广西苍梧道守,官至四品。乾隆年间归里后在北城外建万兴大典。历久经营,直至日寇入侵兴化而歇业,长达200多年。上世纪90年代以来,国家文化部、省文化厅以及泰州市有关领导和专家多次来兴实地考察,认为万兴大典是国……[详细]

8、成氏宅第

成氏宅第位于兴化市区牌楼东路北侧。初建于明代永乐(1403-1424)年间,改建于明洪熙元年(1425)。原为东西两轴各8进,今存东6西7共15进,一律青砖黛瓦马头墙,基本保持原有规模。现存11个院落间,东以室外火巷、西以串廊成南北联接,中以内串廊为东西串联,形成既分又合的建筑格局。现存建筑物多为明建清修,古井、挂落、石刻、木雕分布其间。客厅、穿堂、正厅(锄经堂)、板厅、内院、书屋(小居竹轩)分布有序。曾悬有“两朝忠荩”、“吐凤凌云”等匾额,为我市现存体量相对较大的明代府第建筑群。府邸的最初主人成王进,字公楷,明初兴化人。洪武廿二年(1389)以贡生入仕,历官代州学政、蔚州知州和北平布政参议。后以参加“靖难之役”有功,先后被赠封吏部侍郎和兵部尚书(大司马)。历经600年沧桑,到改革开放前,已……[详细]

9、影山头遗址

中国江淮地区面积最大的一处新石器时代古文化遗址。江苏省江淮地区最重要的新石器时代遗址之一。距今约五千五百至六千三百年。在二零零七年四月至二零零九年十一月的第三次全国文物普查中被发现。二零一零年元月十八日被公布为江苏省第三次全国文物普查十大新发现之一。兴化影山头位于兴化市林湖乡魏庄西村(魏庄东南两里许),南临白涂河,现场可测的遗址面积约十五万平方米。河岸的断面可以清晰地看到文化层,最厚达一点米,上限在新石器文化晚期,下限不晚于汉代。在遗址上采集的文化遗物包括石器、陶器、骨角器,器形有石斧、石刀、石纺轮、陶鼎、陶釜、陶盉、陶豆、陶罐、陶壶、陶三足盘以及骨笄、骨镞等;自然遗物有陆生的大型动物麋鹿、家猪和水生的丽蚌、蓝蚬等,其中部分陆生动物骨骼已形成亚化石,整体保存情况良好。影山头遗址的发现,对探索……[详细]

10、兴化城墙

兴化城墙初建于南宋宝庆元年(1225),为土城,元末坍塌。明朝洪武五年(1372)用砖重建,内外环水为濠。明代嘉靖三十八年(1559),因抗倭需要加高至11米,外昂内卑,底宽13米。重立四门崇四楼,东为启元门、观海楼;南为文明门、怀薰楼;西为威武门、见山楼;北为肇魁门、仰宸楼。又辟东南西北四门水关与城内市河相通,城墙上设窝棚哨所20处。历经南宋抗击蒙古,元末张士诚起义,明末“三王”起义(新昌王抗清),以及近代抗日战争时期收复兴化城等战火,城墙斑驳残败。1958年,经省政府批准,主体基本拆除。现仅存东岳庙北侧和东营街东侧两部分。1986年,兴化县人民政府公布为文物保护单位。2002年,江苏省人民政府公布东岳庙北侧一段为文物保护单位。2006年,兴化市政府对该段城墙进行大修,2010年在此北侧新……[详细]

11、郑板桥林园

郑板桥林园位于兴化市大垛镇管阮村西北角,该地俗称郑家大场,为郑氏祖坟地。此处五条河流交汇,状似五龙戏水,形象凤尾,故称凤凰宝地。郑板桥林园自1986年规划建设以来,经1993年、2003年、2007年三次大的修缮扩建,现初具规模。林园占地9000平方米,仿古建筑物1200平方米。内设陵园区和史料陈列室,陈列室布展反映郑板桥生平的浮雕、艺术成就、板桥道情碑刻、抱柱楹联、名人匾额、砖刻等。有郑板桥书画作品,供游者选购收藏。1995年江苏省人民政府公布为省文物保护单位。……[详细]

12、郑燮墓

郑燮墓位于兴化市腹部的大垛镇管阮村西北角,东经120°02′59.1″、北纬32°55′23.8″。该地俗称郑家大场,为郑氏祖坟地。墓区总占地2760平方米。郑板桥墓坐北朝南,圆形墓廓。墓前立墓碑,碑文“郑板桥之墓”五个大字为周而复题书。由墓向南有一条入园中轴通道,通向门楼。门楼前耸立一座三门牌坊,牌坊上额书“板桥陵园”四个大字。墓四周有波浪形围墙,墙的左右内侧嵌有板桥书画石刻八块。墓区松柏林立,翠竹丛生,绿树环绕。墓的西、北邻河,建有护坡驳岸和栏杆。郑板桥(1693-1765),名燮,字克柔,号板桥,清代兴化人。历康熙秀才、雍正举人、乾隆进士,曾作官山东范县、潍县,兼擅诗、词、曲、文、联、印、书、画,以“诗书画三绝”著称,是“扬州八怪”杰出代表,著有《郑板桥集》。1995年,江苏省人民政府……[详细]