兴化市文物古迹介绍

1、昌荣木塔

一提起木塔,人们往往想到山西的应县木塔或者是甘肃的张液木塔。其实我的故乡昌荣木塔也算是深藏深闺人不识了。据史册记载,唐朝长庆年间(821年——824年),德道高僧德信禅师云游到被唐王李世民敕封为“大-民”李姓聚居的东海海防重地-镇(古称唐营),看到这地方不但物产丰饶,而且民风淳朴,便萌升“驻锡梵修”之意,在得到唐穆宗李恒的恩准之后,并将此地原来的一座建于唐开元年间(713年——743年)的庙宇进行改建。于是有了千年古刹“敕建木塔禅寺”。在饱经历代战火及自然灾害,几度兴废,直到民国年间才初具规模,成为一座占地百亩、绿树环抱、殿宇恢宏的乡野寺院。那块斑驳的“敕建木塔禅寺”的石质门额,便是历经沧桑的最好佐证。石质门额上自右到左的“敕建木塔禅寺”六个阴刻的楷书大字,铿锵有力。其右上角竖写着“穆宗长庆……[详细]

2、兴化李园

李园位于兴化市区武安街西侧。始建于清咸丰(1851-1860)年间,原为清代扬州富商李小波的私家花园,是一座具有设计风格独特,建筑技艺精湛,独具地域特色的水乡园林。因地形狭长,有“余园半亩”之称。清咸丰年间(1851-1860),扬州富商李小波在兴化四牌楼东侧开办“德本”当典,并在屋后狭长地块上建成后花园,即今之李园。李园门楼(1934年作商会时已改建),坐西面东。过门厅为一方天井,有南、北花厅。西去过“李园”景门,园内自东至西布有既分又合的三个院落。东院建筑主要有方亭、船厅、方厅。方亭位于院落的东南角,与船厅之间连为单坡屋面,下以走廊相衔接。北部为船厅,船厅为园中最富特色的古典建筑。整体呈船状,船头朝西,呈“L”字形,共七间,卷棚歇山顶。船头挂落上方,悬“自在流行”匾额,舱屋中间以大型双面……[详细]

3、李园船厅

李园位于兴化市区武安街西侧。始建于清咸丰(1851-1860)年间,原为清代扬州富商李小波的私家花园,是一座具有设计风格独特,建筑技艺精湛,独具地域特色的水乡园林。因地形狭长,有“余园半亩”之称。李园北部为船厅,船厅为园中最富特色的古典建筑。整体呈船状,船头朝西,呈“L”字形,共七间,卷棚歇山顶。船头挂落上方,悬“自在流行”匾额,舱屋中间以大型双面雕花落地罩分隔。东端与后舱有隔栈,上悬常州书法家汪洵所题“沧浪画舫”额。后舱南北为三间,南二间与北一间中有圆形落地罩分隔,花罩上方悬清代著名书法家杨岘所题“谅斋”小匾。船厅外部南侧正中有一斜面坡道,状似跳板。船厅西去隔一堵高大的围墙,原为明代所筑“0”(大狱),为化解镣链不祥之音,李小波聘请各地园林设计名流,集姑苏、维扬园林建筑之精华,建造了这座别……[详细]

4、施耐庵墓

施耐庵墓位于兴化市新垛镇施家桥村。1957年和1982年,江苏省人民政府两次公布为文物保护单位。施耐庵世居兴化(杨新《施让墓志铭》“鼻祖世居扬之兴化”),明洪武三年(1370)病逝于淮安寓所,其孙施述元扶柩归里,葬于白驹场施家桥。《兴化县续志》载:“县境合塔圩内施家桥葬元隐士施耐庵”。元明时期的白驹场施家桥及合塔圩内施家桥,皆今兴化市新垛镇施家桥村。自明代以来,历年清明节前后,施氏后裔都从四面八方聚集施家桥,在祖茔前举行隆重而简朴的祭祀活动。明初所建施耐庵墓,历经数百年沧桑,到抗战初期,淹没在蓬蒿野草之间。1941年,兴化县抗日民主政府成立,第三任县长孙蔚民在坚持敌后抗日、组织军民反扫荡的艰苦岁月里,仍亲往祭奠,并着手重修。不久孙蔚民奉命调离,临行前专门交待接任者蔡公杰要修复、保护好施耐庵墓……[详细]

5、郑板桥故居

郑板桥故居,位于江苏省兴化市东城外郑家巷7-8号。坐北朝南,前后两进,有正屋坐南朝北房3间,另有门楼、小书斋、厨房各一间。故居内陈列郑板桥生活用具及郑板桥书画复制品,研究郑板桥的资料等等,堂屋条台上立有一古铜色郑板桥全身塑像。1983年全面修缮。为市级文物保护单位。该馆基本陈列为“郑板桥生平及艺术成就”。陈列“昭阳郑氏家谱”、板桥老人的遗物、7种版本的《郑板桥集》、板桥墨迹的复制品和照片以及有关的研究论著、资料和剧本、金石、传说故事等。郑板桥纪念馆是中国历史人物纪念馆。1983年11月为纪念清代书画家、文学家郑板桥而建立。位于江苏省兴化市城区。该馆藏品1181件,其中郑板桥书画墨迹33幅,金农、闵贞、郑銮、刘熙载等人的书画348件,当代名人为纪念郑板桥、施耐庵而作的书画833件。该馆基本陈列……[详细]

6、拱极台

拱极台,位于兴化城北海子池畔,台高6米,占地1300平方米,这里楼台亭阁依城傍水,参天大树遮天盖地,景色幽雅秀丽。拱极台始建于南宋。宝庆元年(1225年),兴化知县陈垓为防御金兵、蒙古兵等北方军队渡淮南犯,利用改造大小垛岛和河道开挖的积土,围绕县衙署四周筑成长约3.5公里的土城和东南西北四门以及四座水关,并在县衙以北的土城南侧构筑高台;根据五行方位及其对应“四象”中的玄武(神龟),将此台命名为“玄武台”。同时,在“玄武台”上建成“襟淮楼”,有着“攻占防守”的意义。元时知县詹士龙曾于此读书,故襟淮楼又名读书楼。明嘉靖初年,为抵御海寇入侵,知县傅佩开辟玉带河,引水入海池,为巩固城防重修此台,并改名拱极台。“拱极台”之名取材于《论语•为政》——“为政以德。譬如北辰,居其所而众星拱之。”……[详细]

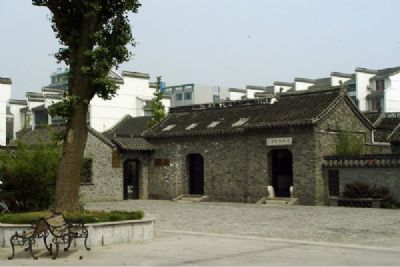

7、兴化杨家大院

杨家大院位于市区东城外大尖,东经119°50′46.1″、北纬32°56′04.5″。始建于明中期,是一处具有明、清和民国不同风格的古建筑群。东至复顺和巷,西至鱼市口,南至大尖南河,北至龙津河边,占地面积5280.9平方米,建筑面积4516.5平方米。杨家大院原有门楼、花厅、客厅、板厅、穿厅、花园、藏书楼和假山、吊桥、亭阁、水榭以及大量店铺和货栈等,规模宏大。今存院门、后楼、板厅及万(复)顺和南货栈等主体建筑。明万历年间,祖籍江南句容县戴家边(今属句容市郭村镇)商人杨彦秀、杨达斯父子迁居兴化,因经营有方,资产增多,遂在东城外购置店铺及住房加以改建、扩建,创立了“万顺”号南货行,逐渐形成具有徽派特色的建筑楼群,即今天的杨家大院,又称“杨家大楼”、“杨大房”、“杨万顺”、“杨公记”等。第5代杨启……[详细]

中共兴化县委成立旧址位于戴窑镇镇区新兴东街中心巷33号内,东经120°12′41.4″、北纬32°55′54.2″。为普通的瓦房院落,三间正屋朝南,另有门楼、天井、厢房,占地117平方米。1941年1月7日,中共苏北区党委副书记陈丕显在此主持召开兴化县工委委员会议,宣布苏北区党委决定,撤销中共兴化县工委,成立中共兴化县委。由李华楷任书记,李健任组织部长,张莫棠任宣传部长,孙顾任妇女部长。同年4月底,戴为然任中共兴化县委副书记。中共兴化县委的成立,标志着兴化地区党的组织已发展到一个新阶段。1941年3月,苏北区党委改称苏中区党委,兴化县委仍属其领导。同年11月,划属苏中二地委。1944年11月,兴化县委改由苏中一地委领导,直至抗战胜利。兴化县委成立不到一个月,兴化县抗日民主政府也在各区联合办事……[详细]

9、昭阳墓

昭阳墓,又名阳山或昭阳山,战国时期古墓葬,位于昭阳镇山子村西北角,东经119°50′21.5″、北纬32°56′13.4″。昭阳,名云,字阳,战国时期楚国人。出生贵族,官至楚国上柱国、令尹。楚威王六年(公元前334年),昭阳统兵伐越,吞越入楚,今兴化一带便并入楚国版图。楚怀王六年(公元前323年),昭阳率军伐魏,取得“楚魏襄陵之战”全胜,占领魏国襄陵(今河南睢县一带)等八座城池。楚国国威大振,确立了霸主地位。昭阳准备移师伐齐,《史记·楚世家》中记载,当时著名谋士陈轸以“画蛇添足”的故事劝喻昭阳,昭阳急流勇退。楚平王为表彰昭阳,赏赐传世国宝和氏璧,同时将今兴化之地封为昭阳采邑。耿家垛遗址表明,今兴化境内当时已逐渐成为楚国重镇。昭阳殁后,葬于今兴化。明代万历《兴化县新志》载为:“昭阳,楚将也,即……[详细]

10、解家祠堂

解家祠堂位于兴化市区东城外大街市场巷内,明代建筑,砖木结构。由东楼、西楼、中楼(正厅)、厢房、大门、二门、后门(阙门)等构成。现存东西3幢两层楼房和西厢房,共有房屋18间,其东端设有2间两层楼梯屋,建筑面积368.11平方米。解家祠堂是解氏家族明初迁居兴化时的最早聚居处。据《鹤立堂解氏宗谱》记载,明洪武二年(1369),解氏始祖解七二携家从苏州阊门迁居兴化,在今“解家祠堂”一带建屋定居。不久,解七二将原住宅改建为“松鹤道院”(又名来鹤院),又在东南隅建成一座坐西朝东三进殿宇式的“晏公庙”(又名老祖庙)。明永乐(1403-1424)年间,解氏于“松鹤道院”东北角建成大门朝东,占地约3000平方米的“解家祠堂”。宗祠前一进为坐北朝南2层楼房(上世纪90年代坍塌),后一进为一字排开坐北朝南串楼,分……[详细]

11、宗臣故居

宗臣故居位于市区昭阳街道新阳社区西门大街侯家垛46号,东经119°49′33.0″、北纬32°56′06.8″,又名“宗府”。是一座由门楼、大厅、正厅、花厅、照厅、蝴蝶厅等前后三进、附属用房及戏楼、甬道等组成的明代府第建筑群。历史上的“宗府”体量庞大。宗臣故居门楼朝东,系二层楼建筑,南北长约三十米,门楼上原有“世科第”匾额,大门两侧墙上有系马环。进门是深巷,原为长廊,长廊南侧有马厩。经过四道门后折转向北为第五道门,门朝东。第五道门外北侧,有一座二层的戏楼,砖木结构,屋脊两端有狮子头砖雕,楼高4.5米,面阔4.2米,进深6米。楼上为戏台,面积约25平方米,西山墙与西侧的大厅相通,南有格窗,可以装卸。楼下为化妆室,向北有门通内室。每遇喜庆、宴客之时,常邀戏班演戏。由第五道入内为天井,南为照厅,北……[详细]

12、元老府

元老府(局部)位于市区昭阳街道牌楼社区元老府巷3号,东经119°50′18.1″、北纬32°56′13.7″。现存三进宅院和北院各一处。门楼朝东,为元老府府内宅院。李春芳(1511-1585),字子实,一字石鹿,别号华阳洞天主人,明代兴化人。嘉靖二十六年(1547)状元,四十四年(1565)入阁为次辅,隆庆二年(1568)升任首辅,兴化籍“明代三相国”之一,后人为旌表李春芳,制匾“状元宰相”悬挂在四牌楼上。嘉靖四十四年(1565),李春芳入阁,俗称“阁老”或“元老”,故在城内东大街另建元老府(相府)。其时府门朝南,悬“元老府”黑底金字匾额,入门为火巷,巷两侧多为府内宅院。庭院深深,厅堂成群。由于时代变迁,到2008年修缮前,元老府仅有两处庭院尚保留原状。现存元老府内宅院,不仅是明代状元宰相李……[详细]

13、兴化垛田

分布于兴化市境内垛田、林湖、城东、竹泓等各乡镇。核心保护区位于垛田镇东南部芦洲、征北及高家荡、杨家荡一带,总面积5000余亩。兴化地处苏中里下河腹部,地势低洼,湖荡沼泽连绵,历史上由泻湖淤积而成。今垛田镇境内的耿家垛遗址及邻近的南荡遗址表明,早在新石器时代和先秦时期,种植业和垛田刍形已经出现。先民们为垦殖和抵御洪水灾害,在湖荡和沼泽处利用自然积土成丘,垒土成垛,与水争田。在水面上形成成千上万块形态各异、溪流回旋的岛状田块,称之为“垛”,又名“岸”、“葑”、“岛”等。唐大历二年(767)常丰堰筑成后,由于劳动力增多、种植业发展,垛田大面积出现。宋元时期又在沼泽地用木桩、木架塞上泥土水草,覆盖土壤,形成架田(葑田)。明代以后逐渐固定、加高,在种植果蔬的同时,形成了“葑田凫唼唼,芦渚雁嗈嗈”的胜景……[详细]

14、兴化八字桥遗址

八字桥原址位于市区城内东大街原北市河南端,东经119°50′21.5″、北纬32°56′13.4″。一为东西向,石质;一为南北向,砖砌,皆为宋建明修。南宋宝庆元年(1225)兴化建城,设四水关与城内市河及海子池、西隈潭(明代以后称升仙荡)相连。城内形成东西向及南北向市河,成“T”形相接,河上桥梁众多。依东西向市河北侧形成的城内东大街,因南北向市河而中断,因而建桥以续,桥身与古街同宽,命名为“中和桥”。明代万历年间曾改名“登瀛桥”,在桥上构筑“凌霄亭”,悬“宰相里”额,桥西堍立贞节坊。随着明代中后期资本主义萌芽、工商业逐步发展,街市及市民阶层形成。入清后,拆除牌坊亭阁及护拦,并在桥身两侧建过河楼,形成与街市相连的店铺,中和(登瀛)桥仅剩石板桥身。为方便街市行人,桥身逐渐放平。因拱形桥洞中立有神……[详细]

15、兴化古城墙

兴化古城墙始建于南宋宝庆元年(公元1225年)。当时兴化人为抗击金兵入侵而挖河取土筑成一圈长6华里157步、高一丈多的土墙。城墙设有四城门,门上有楼,墙外有护城河相依。至明洪武五年(公元1372年)城墙重砌为砖墙,高达11米以上。东南西北四门依次为启元门、文明门、威武门、肇魁门,四楼为观海楼、怀曛楼、见山楼、仰宸楼。嘉靖三十七年(公元1558年)为防御倭寇的侵扰,再次全面建造城垣,次年竣工。以后城墙多次修葺。民国时为方便交通增开小南门、小东门、小北门,至此城墙有了7个城门。兴化城墙在历史上曾多次发挥了抗御外敌的作用。在抵御侵犯者的历史上,最著名的莫过于知县胡拱辰领军民力拒元兵入侵事迹,双方浴血奋战。兴化城终因无有援兵而被攻破,而胡知县也与城共亡。英雄史事,令人感怀。兴化城墙兴时可以游览。明末……[详细]

16、兴化抗日阵亡将士纪念塔

兴化抗日阵亡将士纪念塔位于大营镇大营村东北,东经120°13′24.1″、北纬33°03′45.4″,始建于1943年,1987年重修。塔园占地面积2000余平方米,塔身为水泥结构,高19.43米(寓意1943年立),呈方锥形。正方形塔座,分为两层,底层宽12米,高0.55米;上层宽7米,高0.32米。塔身正面刻有“兴化抗日阵亡将士纪念塔”,右上方书“中华民国三十二年三月建,公元一九八七年冬迁建”,左下方书“兴化县长蔡公杰题”。纪念塔背面镌刻着严昌荣团长、朱廉贻县长等92位烈士英名。纪念塔顶端为“四星朝天”(寓意新四军)。中央是一杆高1.76米的步枪,刺刀直指蓝天。纪念塔前建有一座三门牌坊,正门上方书有“浩气长存”,左、右门上方分别书“生的伟大”和“死的光荣”。 坊、塔之间有长36米、宽4米……[详细]

17、南荡遗址

南荡遗址位于垛田街道戴家村东南约2.5公里的南荡中,东经119°51′58.2″、北纬32°54′52.4″,面积约10万平方米,为江淮东部地区新石器时期王油坊类型龙山文化遗址,距今约4200年。1989年和1991年,戴家村村民在开发湖荡沼泽时先后发现大量动物骨骼亚化石和陶片。兴化市博物馆、扬州市博物馆对此进行了多次实地调查。1992年10-12月间,经国家文物局批准,南京博物院会同扬州和兴化博物馆进行了考古发掘,共掘9个探方,175平方米。南荡遗址的文化层呈小片零星分布。文化遗存主要有榫卯结构半地穴干栏式房屋遗址和室内铺设的芦席,陶器及石、角器。陶器主要有鼎、壶、罐、瓮、豆、盆、钵、碗、杯等;石器有刀、锛、镞、凿等生产工具,皆为磨制;骨器有管、笄,磨制精细。另外还发现了糜鹿、牛、猪等陆生……[详细]

18、兴化蒋庄遗址

蒋庄遗址位于江苏省兴化、东台两市交界处,分属兴化市张郭镇蒋庄村及东台市时堰镇五星村、双溪村。遗址起初由当地文物爱好者发现,因泰东河水利拓宽工程需要,2010年南京博物院考古所派员对其调查确认,遗址位于兴化境内区域被当地人称之为“野城”。以泰东河为界,可将遗址分为东西两区,东区(II区)以唐宋时期堆积为主,面积达45万平方米;西区(I区)以新石器时代良渚文化堆积为主,面积近2万平方米。因地处平均海拔约3米的里下河地区,遗址所在区域地下水位高、水网密布。遗址北侧沿河西岸局部剖面显示,该区域良渚文化层之上叠压着一层厚约0.8~1米的纯黄土,为水成间歇层,间歇层之上为唐宋时期文化堆积。这表明良渚时期,该遗址西区呈中部高、四周渐低的台形,数千年的自然淤积及后期人类活动,使得遗址地势现与周边持平。201……[详细]

19、上池斋药店

时代:清至民国地址:江苏省泰州市兴华市昭阳镇东城外大街10号,该药店可称得上兴化地区杏林店铺中历史悠久,声名鼎盛的佼佼者。创立于清朝康雍年间,创建者为扬州人方石川。他在深刻考察本地市场后,毅然率族迁居兴化城,并在热闹非凡的城门口黄金地段附近,买房置业,开设药店,悬壶济世。并根据《史记扁鹊传》中“饮是以上池之水,三十日当知物矣”典故,定药号名称为“上池斋”。清乾隆十五年(1750),“上池斋”业主聘请被“扬州八怪”代表人物郑板桥誉为“邑中楷书第一”的书法家李培源为其书写店名,并将其制成金字招牌。药店坐南朝北,前后两进,砖木结构。前进上下二层,下为店堂,上为药材库房;后进是平房,为制药作坊,系明代建筑。总建筑面积280平方米,占地面积216平方米。后又在民国年间经方氏后代方少泉改建装修。店门为海……[详细]

20、赵海仙洋楼

赵海仙洋楼,即赵海仙故居,位于兴化市区东城外家舒巷16号,建于晚清。赵海仙,名履鳌(1830-1904),晚清出生于兴化中医世家。自幼学医,尽得家传。在深谐祖辈医术的基础上,进一步弘扬发展,对中医典籍融会贯通,遵经而不泥古,善治疑难杂症,成为一代名医,并成为晚清所形成的“兴化医派”的杰出代表。所传弟子遍及江、浙、皖等省,求医者遍及大江南北。清光绪年间,慈禧太后不豫,诏天下名医进京御诊,两江总督刘坤一举荐赵海仙应诏,赵海仙称病辞却。其后湖广总督张之洞患疾,亦派专使请治。赵海仙不但医术超群,且医德高尚。每逢乡里水灾疫情,都积极参与义诊施药。若遇贫苦之人上门求医,不但无偿救治,还供其食宿,故有一代仁医“赵半仙”之美誉。我国当代著名中医学家、曾任卫生部顾问的秦伯未先生于建国前选编出版的《清代名医医案……[详细]