兴化市文物古迹介绍

41、兴化罗家大院

罗家大院位于市区昭阳街道新义社区北城外王府巷南,东经119°50′22.9″、北纬32°56′43.9″,清代民居建筑,由东、西两组建筑构成,其主体部分前后三进,保存较为完好。罗家大院主人原以经营糖坊、糟坊起家,后兼事教育,设经学馆教授生徒。罗氏家族人才辈出,先后涌现出罗荔枝、罗筱荔、罗文卿、罗聘卿等名流。其中罗聘卿清末民初留学日本早稻田大学,回国后任上海吴淞水产学院教授,晚年在兴化中学任教师。日寇占领兴化期间,保持民族气节,拒任伪职。罗家大院布局规整,梁架结构等保存完好,对研究兴化地区清代民居的建筑布局、工艺具有重要价值。2009年,兴化市人民政府公布罗家大院为第三批文物保护单位。……[详细]

42、兴化四牌楼

四牌楼位于江苏泰州市,四牌楼里是层层叠叠、大大小小、风格各异的书法匾额,启功、沙孟海、赵朴初等47位当代书法名家的墨迹相互辉映,让人目不暇接,小小四牌楼,能让这么多名家青睐,足见其分量。四牌楼最初建于明代,里面陈列着宋至民国初年兴化籍名人孝子、名宦良臣所获得的匾额,供乡人瞻仰与学习,这些匾额大都由当时的统治者亲书或颁发,传承至今,当属不易,可惜“文革”中,楼毁匾散。上世纪80年代,兴化市重修四牌楼,基本按原貌建设,占地面积比历史上扩大了近一倍,也从民间收集到楼中原匾7块,但原来的字迹均已模糊得无法辨认,所幸的是最具象征意义的楼顶部的“五岳朝天”仍然是旧时的饰物。景点位置泰州市兴化市牌楼路……[详细]

43、莫氏民居

莫氏民居位于市区昭阳街道新义社区北城外王府巷21号,东经119°50′22.9″、北纬32°56′43.5″,占地面积近400平方米,是一处保存完好的古民居建筑群。由东、西两组前后各两进建筑构成,共有房屋12间。花墙、门窗做工精细,雕刻别具匠心。莫氏民居始建于清代。清咸丰三年(1853年),原籍镇江的莫益三为避太平天国战乱,迁徙兴化,居于此宅。民国初年莫锡蕃对宅第进行了改建。1945年夏秋之交,新四军某部机关曾驻于此。莫氏民居是保存完好的民居建筑,为研究兴化清代及民国建筑和银北门的经济发展提供了实物依据。2009年, 兴化市人民政府公布莫氏民居为第三批文物保护单位。……[详细]

44、家舒巷古民居群

家舒巷古民居群位于兴化市区东城外家舒巷中。原为明代御史舒楚后代所建府第,为区别城南舒家大巷而命名家舒巷。清代以来或售或修而成民居。巷东侧主要为清代名医赵海仙(履鳌,1830-1904)故居,西侧北部门楼高大,水磨砖砌,雕饰精美,多布有正厅、轩廊、书斋,横跨东西。南去为清代名医魏荫塘(1866-1932)之鹤山堂,东西两院,南北五进。魏、赵两门为清末“兴化医派”的主要代表,数代名医,名播天下。家舒巷古民居群多为明、清建筑,连片成群,青砖黛瓦马头墙,具有较高的历史文化价值和建筑科学价值。1986年,兴化县人民政府公布为文物保护单位。……[详细]

45、郑板桥林园

郑板桥林园位于兴化市大垛镇管阮村西北角,该地俗称郑家大场,为郑氏祖坟地。此处五条河流交汇,状似五龙戏水,形象凤尾,故称凤凰宝地。郑板桥林园自1986年规划建设以来,经1993年、2003年、2007年三次大的修缮扩建,现初具规模。林园占地9000平方米,仿古建筑物1200平方米。内设陵园区和史料陈列室,陈列室布展反映郑板桥生平的浮雕、艺术成就、板桥道情碑刻、抱柱楹联、名人匾额、砖刻等。有郑板桥书画作品,供游者选购收藏。1995年江苏省人民政府公布为省文物保护单位。……[详细]

46、徐府

徐府位于市区城内东大街北侧、长安路西侧,东经119°50′19.5″、北纬32°56′14.2″,是一处典型的民国府第建筑(局部)。徐府主体建筑为砖木结构两层小楼,门窗梁架结构及墙体保存完好。小楼西侧为两层厢房,七檩,穿斗式。木头楼板,东西长约6.8米,南北长约9.5米,有四米见方小天井,东、西两侧建有围墙,形成一个独立院落。大门位于东南角,门楣上嵌有石额“逸园”,花窗精致独特。徐府建筑雅致,风格独特,在民国建筑中具有着一定的典型性、代表性。2009年,兴化市人民政府公布徐府为第三批文物保护单位。……[详细]

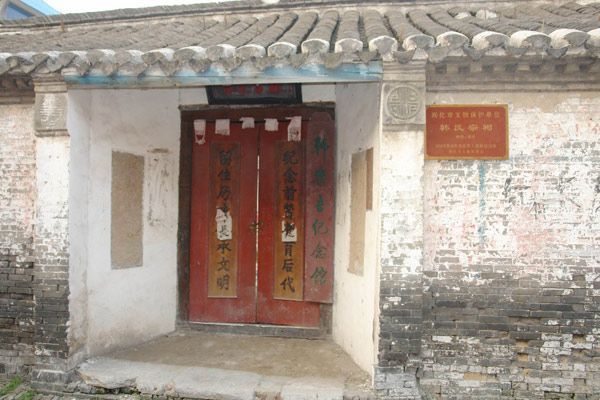

47、韩氏宗祠

韩氏宗祠位于戴窑镇西侧的韩窑村,东经119°50′12.9″、北纬32°56′26.6″,面南三进,明建清修,享堂供奉明代理学家韩贞(现为韩乐吾纪念馆),正堂供奉韩氏自明代洪武年间从苏州迁居兴化的历代先祖。韩贞(1509-1585),号乐吾,明代兴化人,窑工出身,师从泰州学派创始人王艮、王襞父子。学成归里,以教学化俗为任,严以律己,一生行善。王艮赞其“继吾道者,韩子一人而已”。殁后建祠立匾,定例春秋二祭,有《韩乐吾先生遗集》传世。2007年,兴化市人民政府公布韩氏宗祠为第二批文物保护单位。……[详细]

48、蒋庄西庙

蒋庄西庙位于陈堡镇蒋庄村,东经119°51′07.0″、北纬32°48′06.6″,本名“吉祥庵”,清代佛教寺庙建筑。蒋庄西庙始建于清康熙(1662-1722)年间,光绪(1875-1908)年间重修,由东西向和南北向各三间的两组建筑对接组合而成。为佛教禅宗传承。主殿“玉庙殿”,壁上嵌有清光绪年间石碑。蒋庄西庙布局合理,梁架结构完好,木雕精美,主体风貌仍存。为研究清代里下河农村宗教文化的发展提供了实物资料,具有一定的历史价值。2009年,兴化市人民政府公布蒋庄西庙为第三批文物保护单位。……[详细]

49、刘熙载故居

刘熙载故居位于市区府前街西小关帝庙巷南端,东经119°50′07.7″、北纬32°56′14.1″,占地总面积约300平方米。大门面东,门楣上嵌有当代文艺美学家王朝闻先生手书“刘熙载故居”石额。入门一方天井,朝南一组清式建筑,为穿厅。厅内正北屏板镌有刘熙载任广东学政时,所作“惩忿”、“窒欲”、“迁善”、“改过”《四箴》全文。屏板之上高悬清代咸丰皇帝御书的“性静情逸”匾额。后院,朝南为正厅,中设古榻,左右耳房为陈列室。天井西有厢房,东植桐木一株。故称“古桐书屋”。故居第一位主人刘熙载(1813-1881),字伯简,又字融斋,晚号寤崖子,清代兴化人。我国清代著名的文学家、经学家和文艺评论家。道光二十四年(1844)中进士后,任翰林院编修值上 书-房,咸丰皇帝十分看重,御书“性静情逸”相赐。同治三……[详细]

50、上方寺

上方寺位于兴化北郊乌巾荡公园北首。古刹建于明崇祯年间,可惜于1944年毁于兵燹,寺庙荡然无存。1996年市政府决定在乌巾荡风景区重建上方寺,按原有风格建筑:照壁、山门殿、天王殿、大雄宝殿、藏经楼、居士室、禅房、戒台等。寺院西临原始芦荡水泊,构成天然西园与放生池。2006年4月被评为“泰州市十佳旅游景点”……[详细]

51、郑燮墓

郑燮墓位于兴化市腹部的大垛镇管阮村西北角,东经120°02′59.1″、北纬32°55′23.8″。该地俗称郑家大场,为郑氏祖坟地。墓区总占地2760平方米。郑板桥墓坐北朝南,圆形墓廓。墓前立墓碑,碑文“郑板桥之墓”五个大字为周而复题书。由墓向南有一条入园中轴通道,通向门楼。门楼前耸立一座三门牌坊,牌坊上额书“板桥陵园”四个大字。墓四周有波浪形围墙,墙的左右内侧嵌有板桥书画石刻八块。墓区松柏林立,翠竹丛生,绿树环绕。墓的西、北邻河,建有护坡驳岸和栏杆。郑板桥(1693-1765),名燮,字克柔,号板桥,清代兴化人。历康熙秀才、雍正举人、乾隆进士,曾作官山东范县、潍县,兼擅诗、词、曲、文、联、印、书、画,以“诗书画三绝”著称,是“扬州八怪”杰出代表,著有《郑板桥集》。1995年,江苏省人民政府……[详细]

52、兴化状元坊

状元坊位于市区昭阳街道文峰社区东城外大街,东经119°50′40.6″、北纬32°56′08.1″。石质,双柱,单门,跨街而立,上立重檐。皆为明代建筑。嘉靖二十六年(1547)李春芳廷试鼎甲第一,奉旨于故居(今名状元巷)巷南跨街建“状元坊”。石柱高大,上镌“圣旨”,额题“状元坊”。李春芳(1511-1585),字子实,一字石鹿,别号华阳洞天主人,明代兴化人。嘉靖二十六年(1547)状元,四十四年(1565)入阁为次辅,隆庆二年(1568)升任首辅,兴化籍“明代三相国”之一,后人为旌表李春芳,制匾“状元宰相”悬挂在四牌楼上。嘉靖四十四年(1565),李春芳入阁,俗称“阁老”或“元老”,故在城内东大街另建元老府(相府)。其时府门朝南,悬“元老府”黑底金字匾额,入门为火巷,巷两侧多为府内宅院。庭院……[详细]

53、任大椿读书楼

任大椿读书楼位于市区昭阳街道儒学社区儒学街儒学广场,东经119°50′13.3″、北纬32°56′08.0″。占地面积16平方米,建筑面积28平方米,砖木结构一间二层小楼,明建清修,为任大椿祖父任陈晋和任大椿读经处。现增设了门楼、天井、围墙,形成青砖黛瓦古色古香的独立院落。任大椿(1738-1789),字子田,又字幼植,清代兴化人。乾隆三十四年(1769)登二甲第一名进士(传胪),授礼部主事。36岁主修《四库全书》,49岁迁郎中,52岁授陕西道监察御史。任大椿是清乾隆、嘉庆年间形成的扬州学派的代表人物,著名的经学家。其祖父任陈晋是清代“乾嘉学派”的先期重要人物。究心注疏,精邃于《易经》研究,“六十四以之堂”及读书楼就是他博览群书、专心研习《周易》等经籍之所。日夕揣摩《周易》,著成力作《易象大……[详细]

54、县丞署

县丞署位于市区昭阳街道英武社区城内东大街,东经119°50′15.0″、北纬32°56′13.6″。县丞署初建于北宋淳化年间(990-994)。北宋天圣初年(1023)范仲淹任职兴化,理政其间,筑有小梅岭,亲植腊梅,故被称为“景范明堂”而被列入“昭阳十二景”。历经宋元。明初因在原址西侧另建县署,旧署降格使用,“明为主簿署、清为县丞署”。至清道光十四年(1834),因县丞建制取消而改为文正书院,民国间改为中学,建国后为政府相关部门办公处。1986年,在仪门壁间发现《重修兴化县丞署碑记》,因而兴化县人民政府以“县丞署”命名公布为文物保护单位。县丞署建有正门、谯楼、仪门、正堂、两庑、戒石亭、迎翠亭、小梅岭等。内部设施基本依县衙规制还原陈列,并在两庑设立“范仲淹纪念馆”,对外开放。1986年,兴化县……[详细]

55、益民巷古民居群

益民巷古民居群位于沙沟镇后大街益民巷两侧,东经119°43′08.9″、北纬33°09′07.8″周围。全长约100米,南接镇区,北临后河。两侧青砖黛瓦、小楼耸峙,座座屋脊高翘,门前墙砖浮雕,狭窄幽长、古色古香,多为清代和民国间建筑。益民巷形成于清嘉庆二十年(1780)前后,原名儒学巷,曾于巷北张仙祠中设立儒学,为古镇文人会文之所。民国初年因设邮局,又称“邮局巷”。建国后改名益民巷。益民巷古民居群,共有16户,百年以上民居有13户。其中有 5户房屋布局呈四合楼,中间一方天井,木雕、砖雕精美,集中体现了明末清初的建筑风格,具有典型的里下河水乡建筑风貌。且目前大都数房屋保存基本完好,是研究水乡建筑史的最佳历史实物,非常难得。2007年,兴化市人民政府公布益民巷古民居群为第二批文物保护单位。……[详细]

56、姜雨仁祖宅

姜雨仁祖宅位于沙沟镇镇区后大街34号,东经119°43′08.9″、北纬33°09′07.8″,清代民居建筑。姜雨仁祖宅坐北朝南,由东西两组建筑构成,两组建筑均为三进两天井,自成院落,占地面积180平方米。大门两侧安置石鼓,院内建有“福”字照壁,主屋房间天花板吊顶,两侧厢房门窗镶不规则七彩玻璃。姜雨仁祖宅始建于明末,清中期及清末各大修一次。姜雨仁祖宅体现了清代里下河集镇古民居独特的建筑风格,对研究兴化尤其是沙沟地区清代民居建筑具有一定的历史价值。2009年,兴化市人民政府公布姜雨仁祖宅为第三批文物保护单位。……[详细]

57、兴化张氏宗祠

张氏宗祠位于沙沟镇镇区姜家三巷6号门内,东经119°43′17.0″、北纬33°09′01.8″,是一处清代祠堂建筑。张氏宗祠坐北朝南,四进、三天井。由南往北,分别为祠门、议事厅、享堂和正厅,均有雕饰。第二进院内植有一株古银杏树。第三进西侧为三间客厅,七檩,穿斗式。第四进东侧设有门楼,正厅内曾设有长条祭台,供奉张氏列祖列宗牌位。该宗祠是张氏族人祭祀先祖的场所。始建于清道光(1821-1850)年间,由张禀禄创建,民国时期曾经修缮。张氏宗祠为兴化地区保存较好的清代祠堂建筑,对研究沙沟乃至里下河地区清代祭祀风俗、家族文化、祠堂建筑布局等具有一定的历史价值。2009年,兴化市人民政府公布张氏宗祠为第三批文物保护单位。……[详细]

58、石梁古码头

石梁古码头位于沙沟镇石梁村冰房巷河畔,东经119°43′17.0″、北纬33°09′01.8″,是一处清代古建筑。石梁古码头用青条石构建,整体呈“八”字形,出水九级石阶,每级宽50公分、高14公分,条石表面粗糙防滑,完整无缺,码头两侧建有石头驳岸,用料考究,做工精细,坚固耐用,目前仍在使用。石梁古码头是里下河水乡地区保存较好的清代码头,较为罕见,有一定的代表性和独特性,具有一定的历史和科学价值。2009年, 兴化市人民政府公布石梁古码头为第三批文物保护单位。……[详细]

59、兴化虹桥

虹桥位于沙沟镇虹桥巷北首,大士禅林南侧,东经119°43′24.9″、北纬33°09′10.0″,南北向,建于明代,原名“三仙”桥。虹桥主体为石结构,南北走向,全长15.5米,宽2.66米,正桥长4.5米,两边斜坡分别长5.5米。桥的结构为一孔方形,桥面、桥桩、踏坡台阶及护栏均为棕色花岗条石,两边引桥用青砖砌接。整个石桥呈梯形,桥下是东西向的市河,东接下官河。清道光十九年(1839),因大士禅林复修,方丈福安禅师重筑“三仙”桥并改名“虹桥”。因桥下溪水横流,“虹桥卧波”成沙沟一处胜景。虹桥是沙沟镇众多古桥中唯一保存至今的明代古石桥,其建造年代久远,结构精巧,用料规整,质地坚固,风格独特,至今仍在使用,实属罕见。具有较高的历史、艺术、科学价值2007年,兴化市人民政府公布虹桥为第二批文物保护单……[详细]

60、罗汉寺

罗汉寺位于周庄镇邬牛村,东经119°56′25.0″、北纬32°43′39.1″,始建于宋。据明崇祯六年(1633)《泰州志》卷七《方外·寺观》等相关史籍记载,罗汉寺最早建于北宋景德年间(1004-1007年),至今已有1000多年历史。罗汉寺坐落于邬牛村东北隅一个三面环水的垛岛上。当年碧流萦绕,形如满月,被称为“亮月地”。元末张士诚被朱元璋攻灭后,其堂弟张士英在邬牛罗汉寺出家。明洪武初年,罗汉寺被列为泰州下河地区“九寺十八堡”的“九寺”之一。明洪武五年(1373),寺院大修。清康熙六十年(1661),寺院由佛教禅宗改为律宗“太平律院”。其后,寺院于清嘉庆四年(1799)和民国十四年,均得到不同程度的修缮。上世纪40年代,寺院部分建筑被毁。1958年,寺院第18代住持隆祥离开寺院,寺院残余部……[详细]